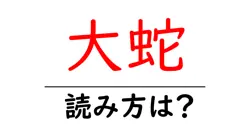

大蛇の読み方

- 大蛇

- おろち

「大蛇(おろち)」という言葉の読み方について解説します。まず、「大蛇」という漢字は、二つの部分から成り立っています。「大」はそのまま「おお」と読むことができ、「大きい」という意味を持ちます。一方、「蛇」は「へび」とも読むことができ、その音読みは「じゃ」や「ダ」ともなりますが、この場合は「へび」として使われます。 しかし、「大蛇」の読み方は「おろち」となります。この読みは、古くから日本の神話や伝説において特別な存在として描かれてきた大きな蛇の名前です。「おろち」は、特定の神話中に登場する大蛇であり、特有の読み方を持っているため、一般的な漢字の読み方から派生したものと考えられます。 また、「おろち」という音は、古代日本の言葉や音韻に由来し、特定の文化的背景を反映しています。こうした言葉の成り立ちや読み方は、日本語特有の音韻や文化的な文脈の中で深く根付いていることが要因です。実際、多くの漢字がそのまま音読まれることもあれば、特定の文化的な意味を持つ言葉に取り入れられることで、新しい読み方が生まれることがあります。「大蛇」はその一例と言えるでしょう。

大蛇(おろち)とは、日本の民話や神話に登場する非常に大きな蛇やドラゴンのことを指します。特に、有名なのは「八岐大蛇」(やまたのおろち)で、これは8つの頭を持つ巨大な蛇で、土地を荒らしたり人間を襲ったりする存在として描かれています。八岐大蛇は、スサノオという神によって討伐され、その後、出てきた宝剣から日本の国を守る存在とされたことでも知られています。おろちは、単に大きな蛇を示すだけでなく、神話的な象徴や悪を象徴する存在としても重要な位置づけを持っているため、深い文化的な意味合いが込められています。

前の記事: « 大蒜の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 大角豆の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »