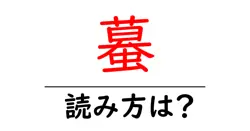

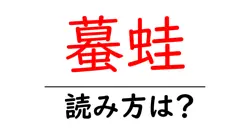

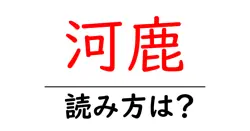

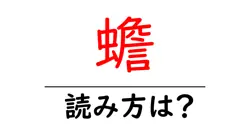

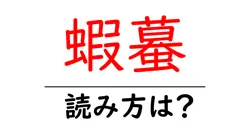

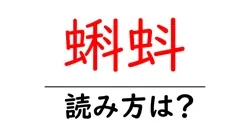

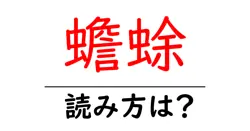

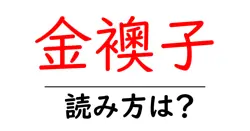

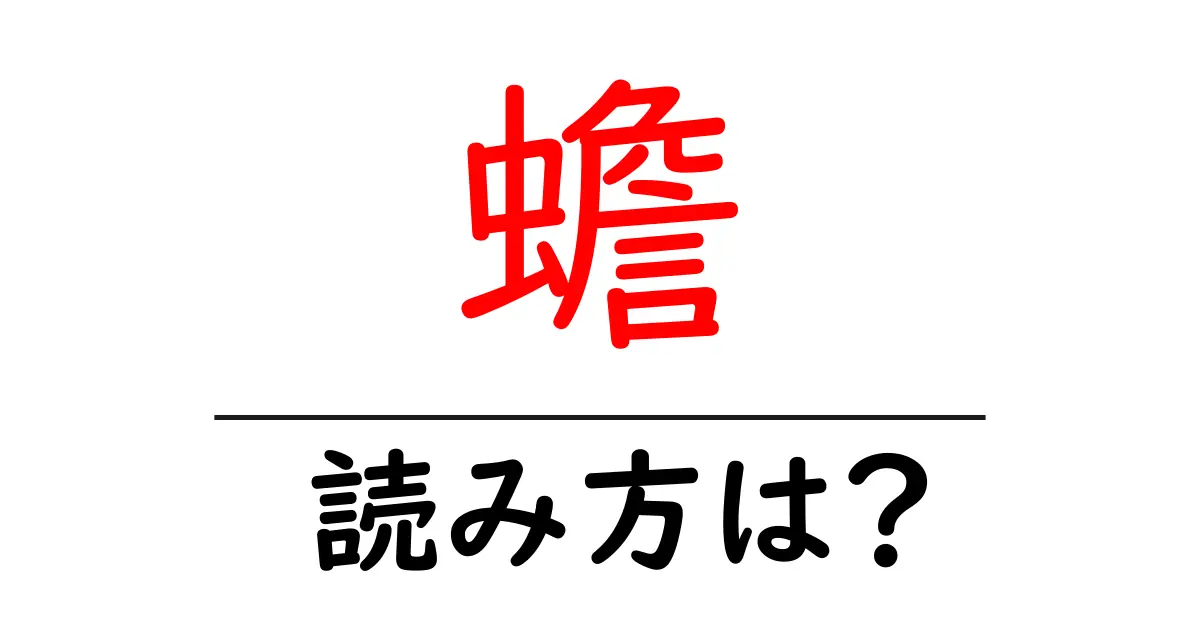

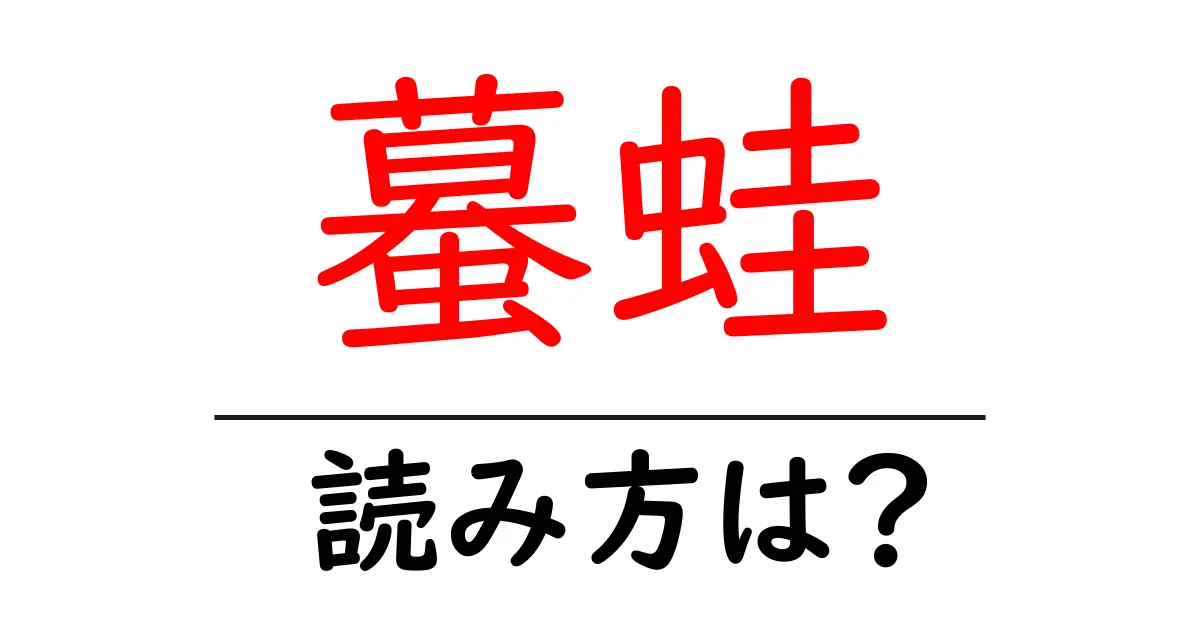

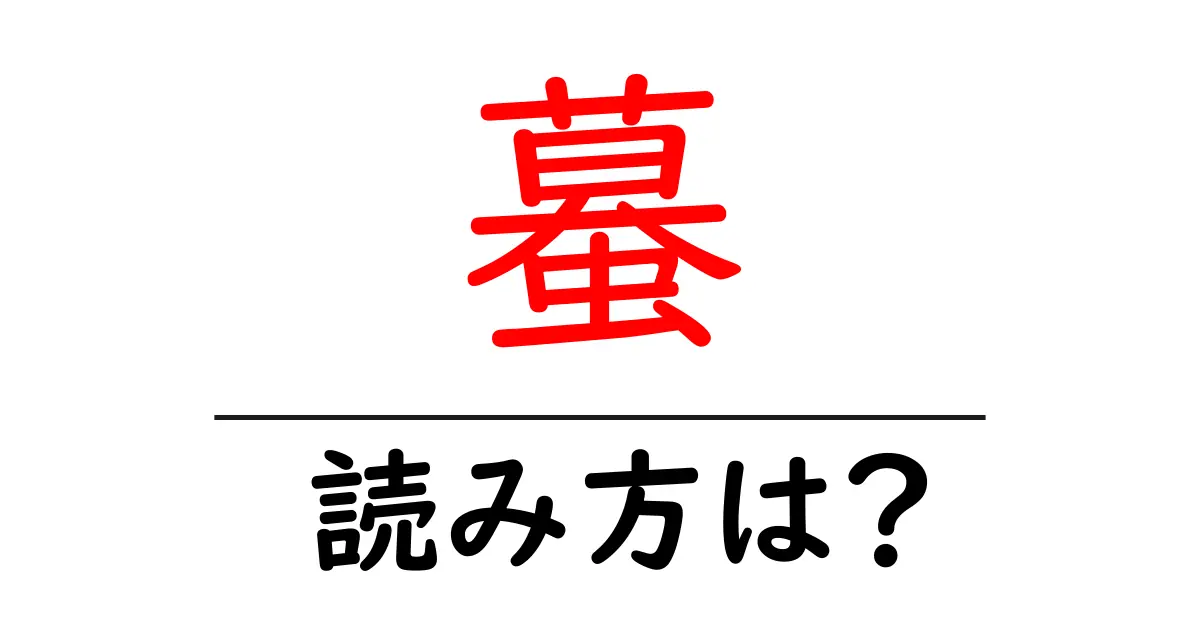

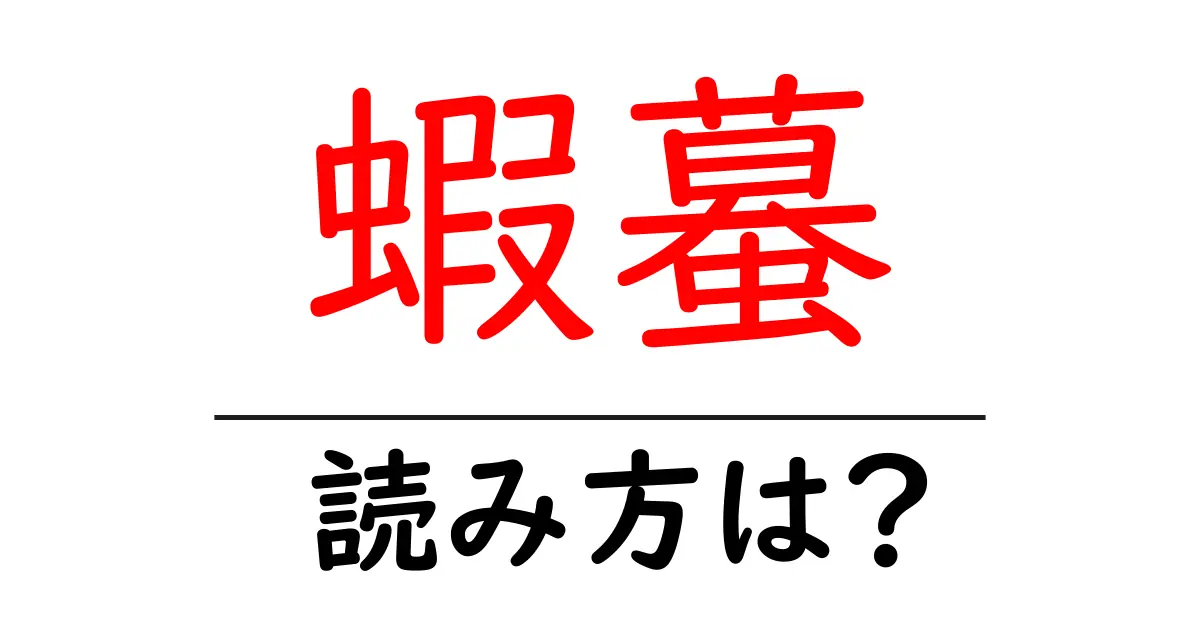

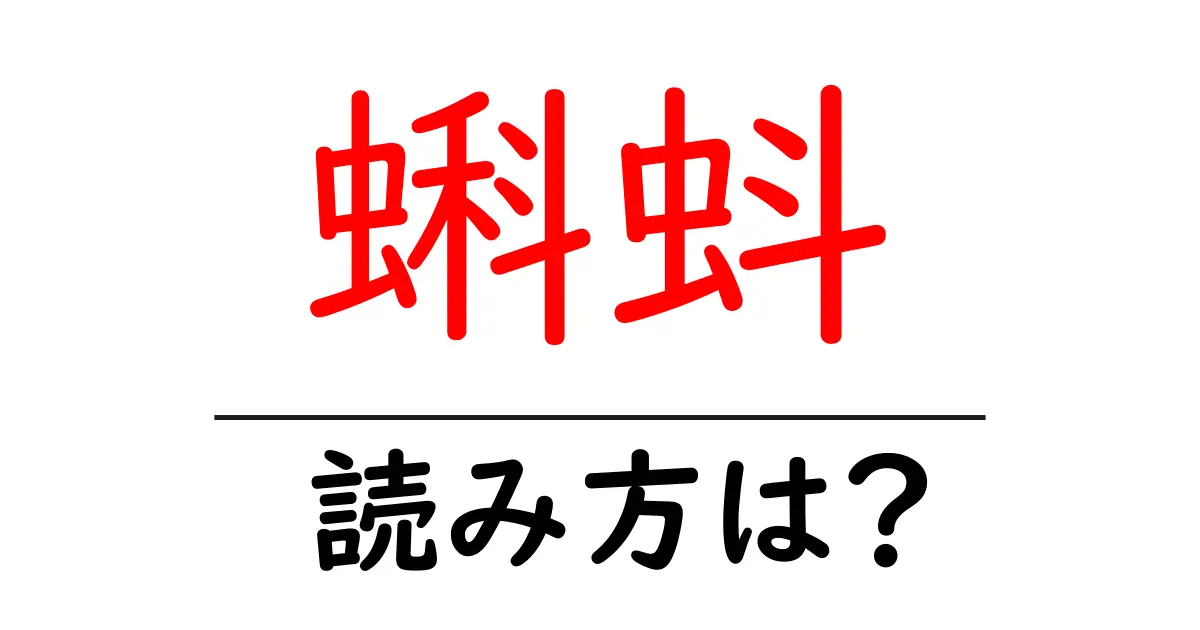

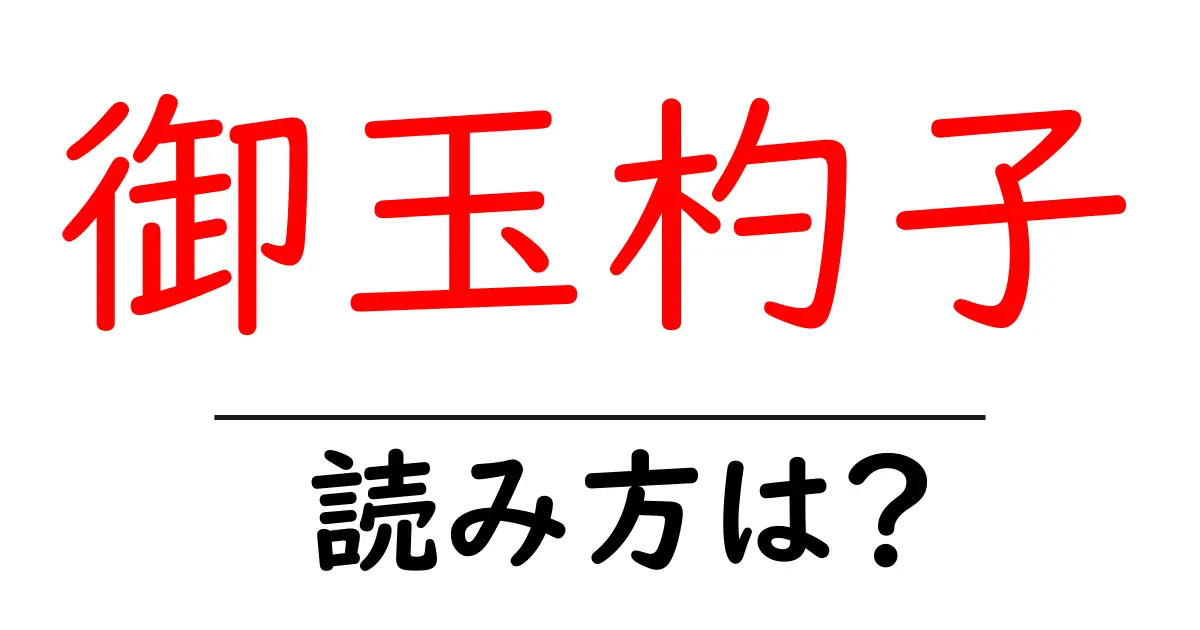

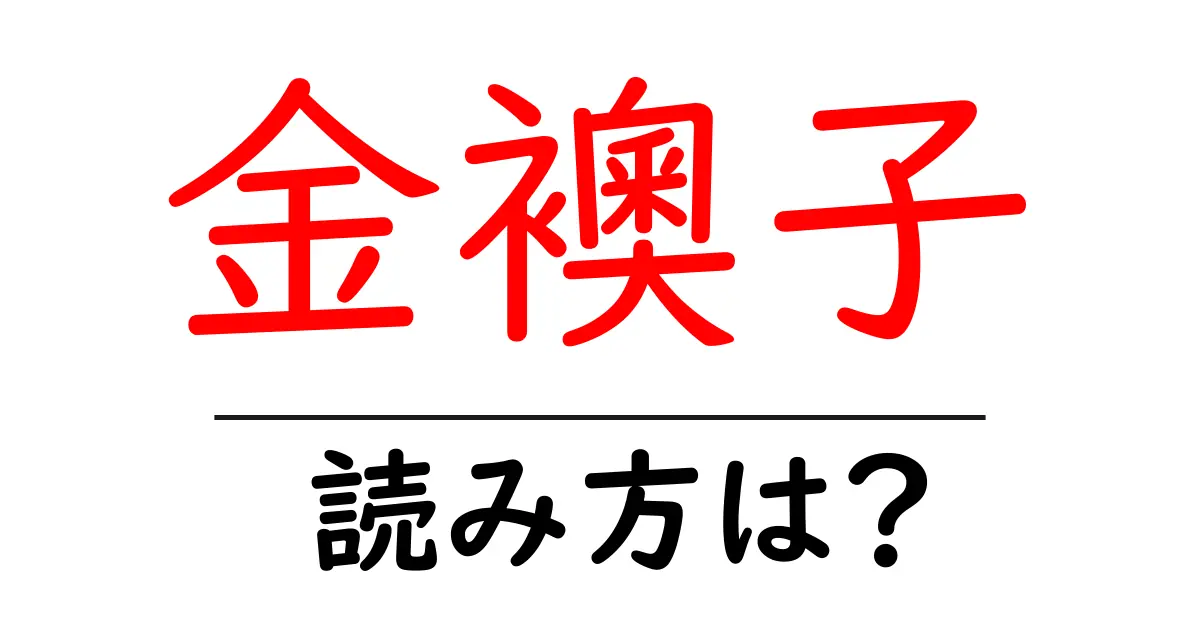

金襖子の読み方

- 金襖子

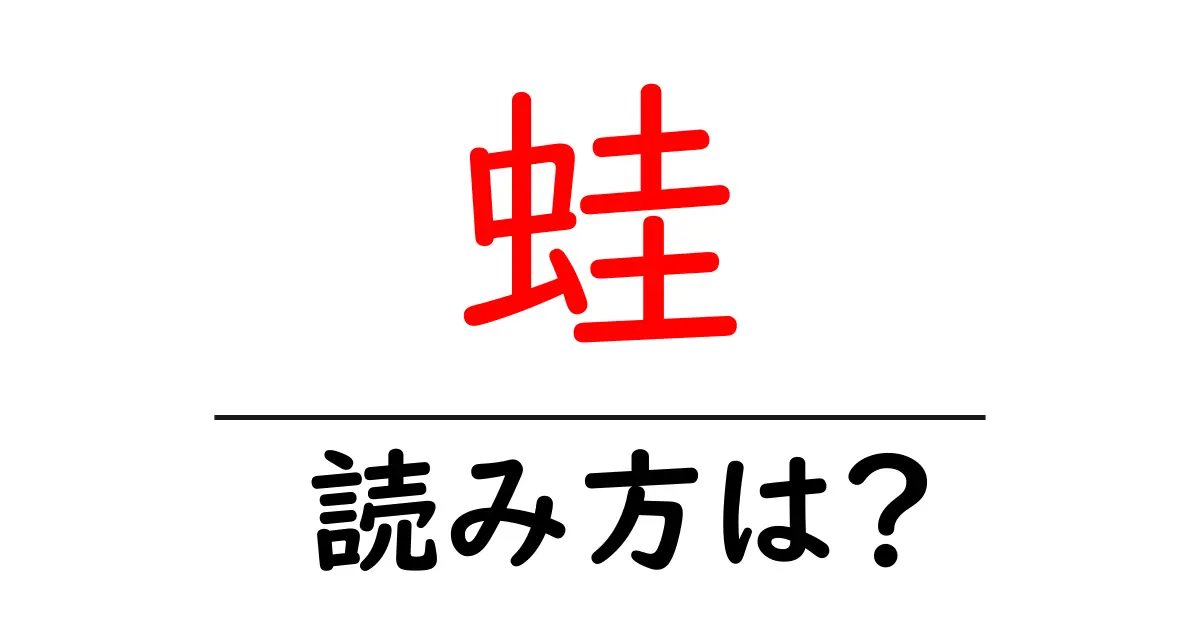

- かじかがえる

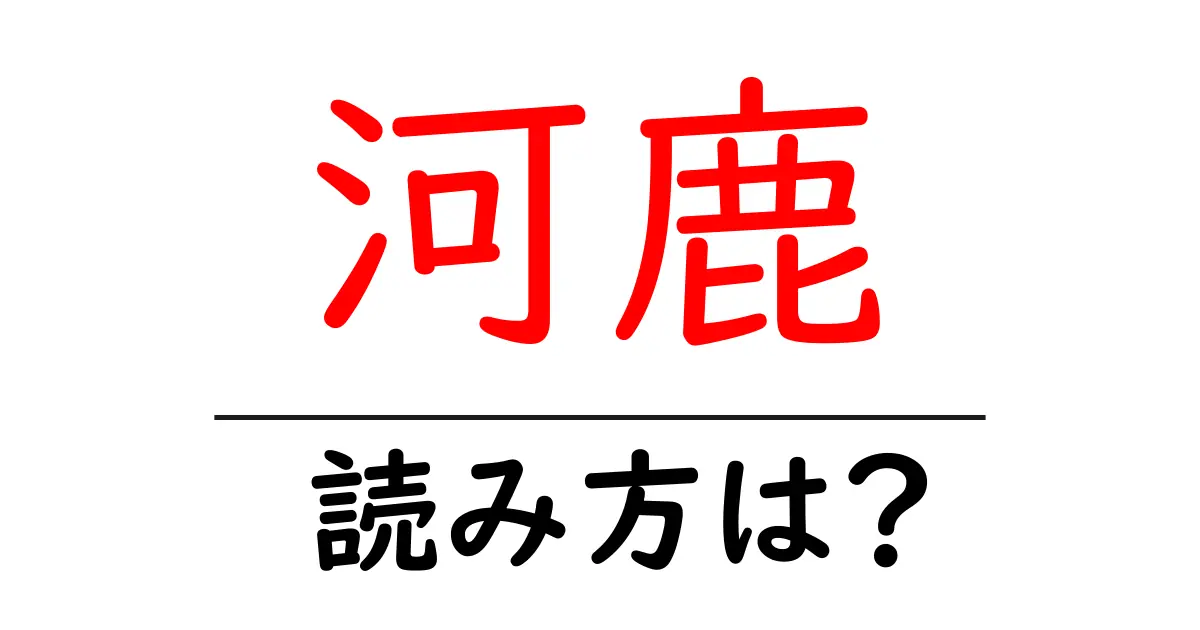

「金襖子(かじかがえる)」は、日本語における特定の両生類を指す用語で、その読み方は非常に興味深いものです。まず、「金襖子」という言葉は、漢字の成り立ちや意味を考えると、いくつかの要素から成り立っています。まず、「金」という漢字は「金属」や「金色」を意味することが多く、ここでは「特定の特性や特徴」を示唆していると考えられます。「襖」は「ふすま」とも読まれ、扉や仕切りのような意味合いがあります。しかし、ここでは「カエル」の特徴的な部分を示すために使われています。「子」は一般に「子供」や「小さいもの」といった意味合いで使われ、ここでは小さな生物を表す要素として機能しています。 次に、読み方について詳しく見ていきましょう。「金襖子」は4つの音からなり、それぞれの漢字の読みを日本語において適切に組み合わせています。「金」は「か」、または「きん」とも読まれますが、ここでは「か」と読みます。「襖」は通常「ふすま」と読まれますが、「かじか」と読まれるのが特徴的です。さらに、最後の「子」は、日本語では「こ」と読むのが一般的です。これにより、「金襖子」は「かじかがえる」となります。 このように、「金襖子」という言葉は、漢字の読み方や意味が組み合わさって形成されていることがわかります。特に、特定の生物を表現する際の漢字の選択が、その生物の特徴をよく表しています。日本語の表現の豊かさと奥深さを感じさせる名称と言えるでしょう。

金襖子(かじかがえる)は、日本に生息する両生類の一種です。この動物は特に日本の清流や冷水性の河川に多く見られ、鳴き声が特徴的です。金襖子という名前は、その体色が金色で美しい光沢を持つことに由来しています。通常、体長は約5〜10センチメートルで、淡い緑色や茶色の体に金色や茶色の模様が見られることがあります。 金襖子は主に水中で生活し、小型の昆虫やその幼虫を食べて成長します。繁殖期にはオスの声が川に響き渡り、メスを呼び寄せます。卵は水中に産み付けられ、ここからオタマジャクシが孵化します。この生物は環境の変化に敏感で、河川の水質が悪化すると生息数が減少することがあります。金襖子は日本の生態系において重要な役割を果たしており、その保護が求められています。

前の記事: « 金蛇の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 金雀児の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »