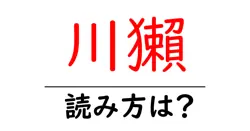

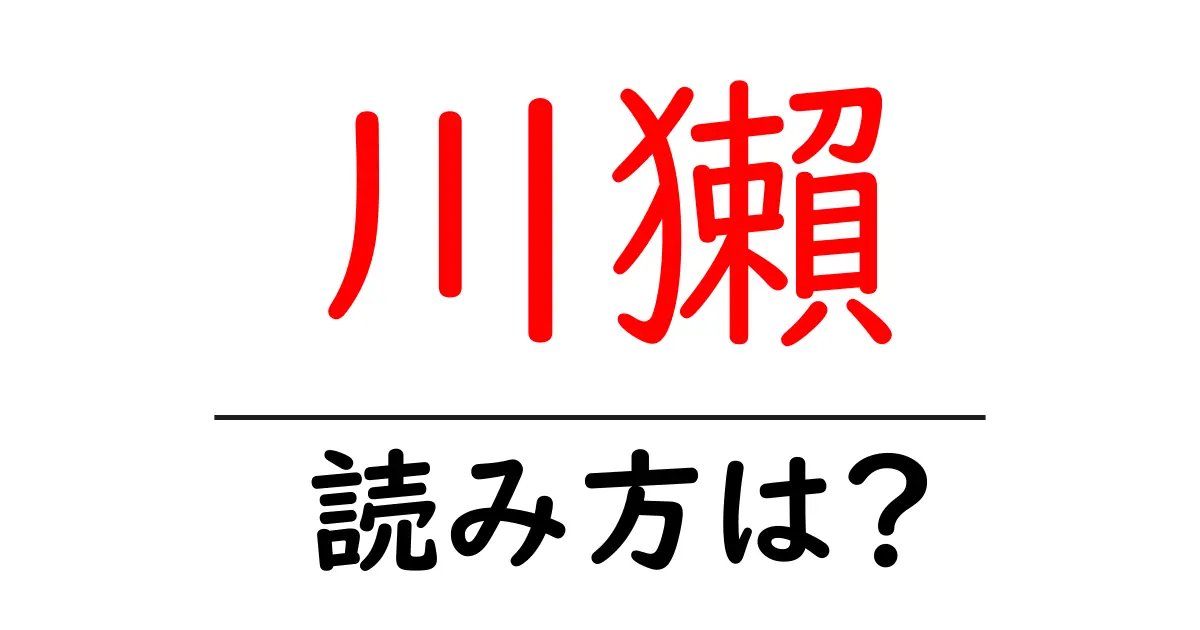

川獺の読み方

- 川獺

- かわうそ

「川獺(かわうそ)」という言葉は、漢字の読み方や成り立ちに基づいて解説できます。「川」は「かわ」と読み、日本語においては水の流れる場所を指します。一方、「獺」は「うそ」と読み、動物の名前を表しています。この「獺」という漢字は、古くから日本に存在し、特に水辺に生息する動物を指すために用いられてきました。\n\n「川獺」は、その名の通り川に生息し、主に水中で生活する獣、つまり水獺(かわうそ)を指しており、日本語の名付け方からもその生息地と生活スタイルが反映されています。\n\nまた、「うそ」という音の響きは、動物名に使われることが多く、日本語における言葉のリズム感と心地よさに寄与しています。こうした漢字の意味や音から見ても、「川獺」という言葉はとても示唆に富んでいると言えるでしょう。

川獺(かわうそ)は、哺乳類に属する動物で、主に水辺に生息しています。体は細長く、短い足と流線型の体型を持ち、水中での泳ぎが得意です。また、被毛は防水性があり、寒冷な環境でも活動できるようになっています。川獺は主に魚や甲殻類などを食べる肉食性で、狩りをする際には水中での運動能力を活かして、スピーディーに獲物を捕らえます。社会性があり、家族単位で行動することが多く、仲間と協力して巣を作ったり、育児を行ったりします。日本を含むアジアの一部に分布し、自然環境や水質の良い川や湖に住むことが好まれます。しかし、環境の変化や狩猟などにより、個体数が減少している地域もあります。これらの特性から、川獺は水辺の生態系において重要な役割を果たしています。

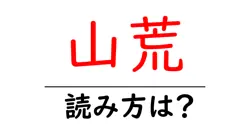

前の記事: « 山藍の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 川蜷の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »