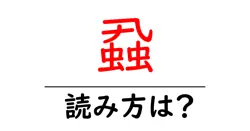

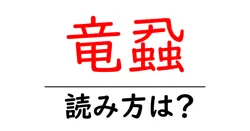

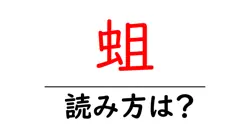

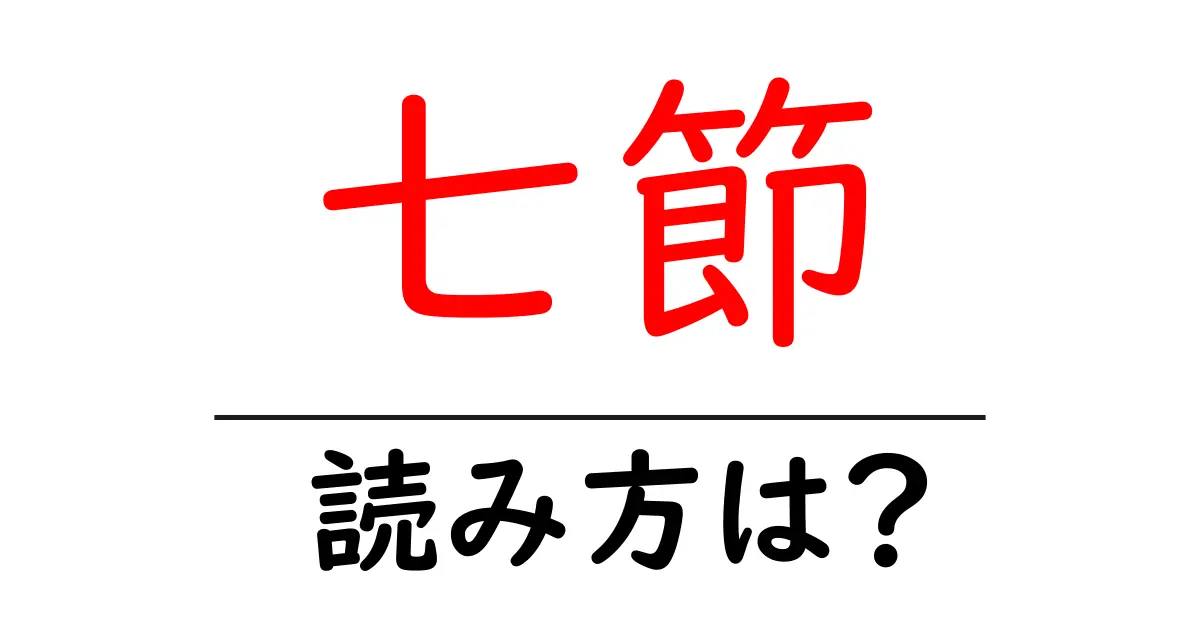

七節の読み方

- 七節

- ななふし

「七節(ななふし)」という言葉は、漢字の「七」と「節」から成り立っています。「七」という漢字は、数字の7を意味し、「節」という漢字は、通常、物の境目や部分を表す用語です。ここでは、動物の体の構造を示すために使用されています。 「七節」という言葉は、特に無脊椎動物の体節の数を表す際に使われることが多いです。無脊椎動物は脊椎を持たない動物のことを指しますが、中には体を何度も分割したような形のものも多く存在します。ここでいう「七節」は、体が7つの部分や輪に分かれていることを意味し、そういった側面から無脊椎動物の具体的な形態学的特徴を表現しています。 このように、「七節(ななふし)」という言葉は、単純に数を示すだけではなく、動物の体の構造を示す重要な要素でもあるのです。言葉の成り立ちは、漢字の意味と動物の分類に密接に関連しています。

七節(ななふし)とは、無脊椎動物の一群に属する生物の体の構造や特徴を表す言葉です。具体的には、節が7つあるという意味を持ち、特に多くの昆虫や節足動物が持つ身体の部分を指します。これらの生物は、通常身体が複数の節に分かれており、それぞれの節には特定の機能や役割が与えられています。七節と言う用語は、特に形態学的な観点から生物を理解するのに役立つ重要な概念です。例えば、昆虫の場合、頭部、胸部、腹部といった主要な部分があり、それぞれが節に分かれた形をしています。これにより、生物の運動や生理機能が効率的に行えるようになっています。自然界において非常に多様性がある無脊椎動物の世界を理解するためには、こうした体の構造についての知識が重要です。

前の記事: « 扁桃の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 万年青の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »