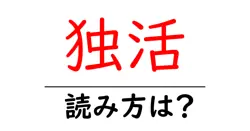

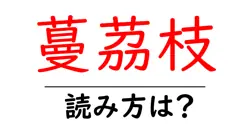

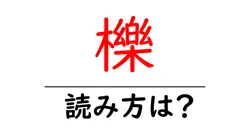

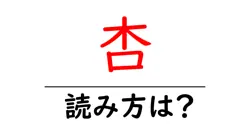

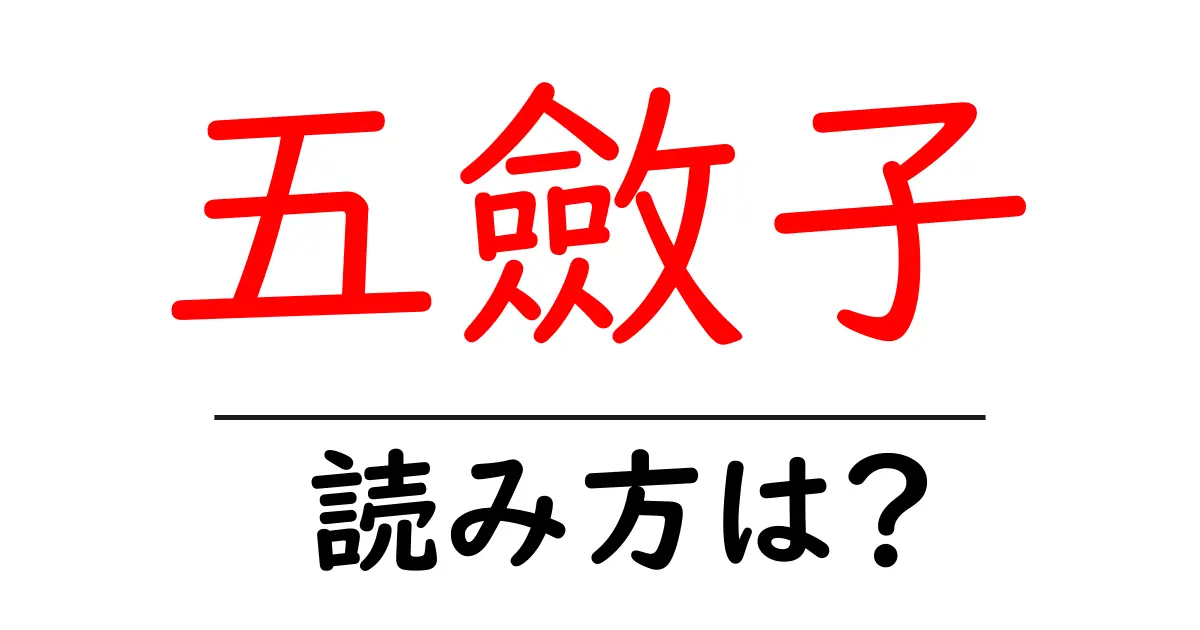

五斂子の読み方

- 五斂子

- ごれんし

「五斂子(ごれんし)」という言葉は、漢字の読み方を理解するためには、まず「五」と「斂」と「子」の各々の漢字の意味と音の関係に着目することが大切です。 1. **五(ご)**: これは数を表す漢字で、数字の「5」にあたります。日本語の読み方は音読みの「ゴ」で、古くから使われている言葉です。 2. **斂(れん)**: この漢字は「とりこむ」「かきあつめる」といった意味を持ち、音読みは「レン」となります。音読みの「れん」は、この漢字の持つ意味を反映した音として日本語に取り入れられています。 3. **子(し)**: こちらは「こ」とも読み、一般的には「子供」を意味します。しかし、ここでは音読み「シ」として使われています。この場合、「子」は物の名前や分類を示す接尾語として機能しています。 以上のように、五斂子はそれぞれの漢字の音を組み合わせた音読みで「ごれんし」と読みます。このような言葉の読み方について理解すると、日本語の漢字の読み方のルールがより深くわかるでしょう。

五斂子(ごれんし)は、中国語由来の植物名で、特に薬用植物として知られています。主にアオイ科に属する植物で、学名は「Rhamnus purshiana」とされています。この植物は、特にその果実や葉が乾燥させて利用されることが多く、伝統的な医学や漢方において利用されることがあります。また、五斂子は、その実が腸の働きを整えるとされ、便秘の改善に役立つと教えられています。さらに、消化を助ける性質も持ち合わせているため、古くから多くの人々に親しまれてきました。日本でも徐々に注目を集めており、健康に気を使う人々の間で利用されることが増えてきています。

前の記事: « 五十雀の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 五葉松の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »