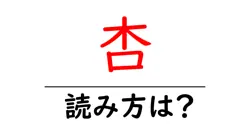

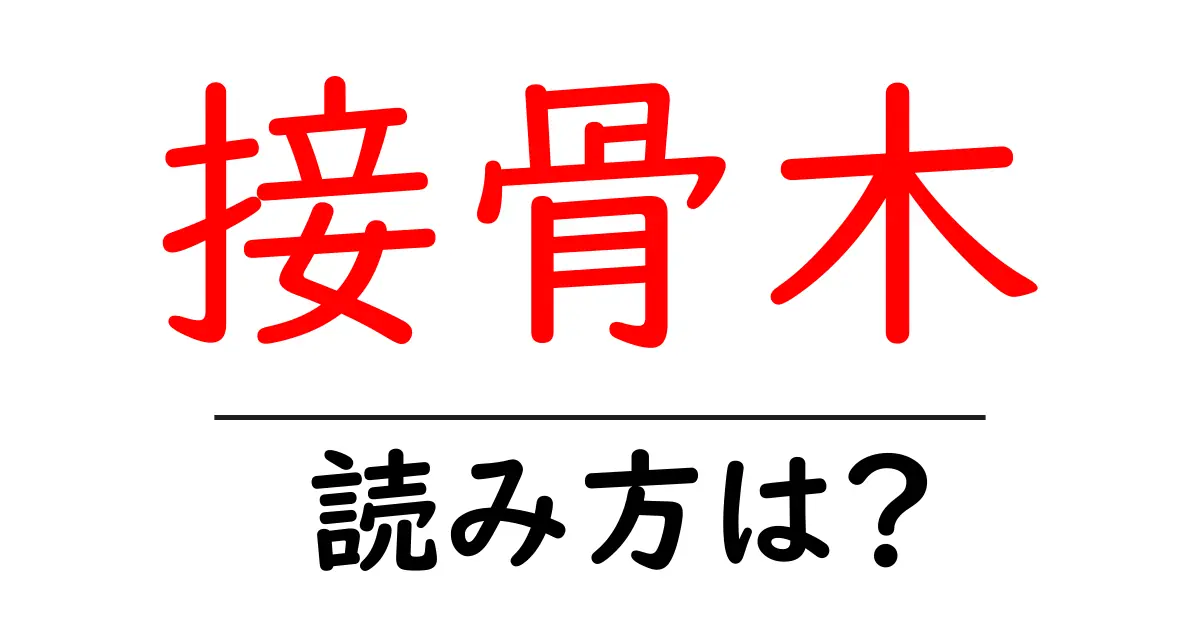

接骨木の読み方

- 接骨木

- にわとこ

「接骨木(にわとこ)」という言葉は、漢字を使った日本語の表現の一例です。まず、「接骨木」という漢字の各々の部分について見てみましょう。「接骨」は、接合することと骨に関係がある意味を持っていますが、ここでは植物名としての読み方が重要です。「木」は、その名が示す通り樹木を意味します。 そして、読みの「にわとこ」は、音読みと訓読みの組み合わせによって成り立っているわけではなく、独特の読み方です。このように、植物名や生物名においては、音読みや訓読みが必ずしも適用されるわけではなく、特有の読み方が定められることがあります。 特に「にわとこ」という読みは、地域や文化によっても変わることがありますが、一般的にはこの読みが広く受け入れられています。「接」という字を「にわ」と読むのは、あまり一般的ではなく、「骨」が「とこ」になる点にも注目です。このような読み方は、日常会話や植物の名称において頻繁に見られるため、しっかり覚えておくと良いでしょう。

接骨木(にわとこ)は、スグリ科の落葉低木で、学名を 'Sambucus' といいます。この植物は、主に北半球の温帯地域に分布しており、日本を含むアジアやヨーロッパ、北アメリカなどで広く見られます。接骨木は、直立した茎を持ち、3~5枚の小葉からなる羽状複葉を持つことが特徴です。 接骨木の花は、白色または淡黄色の小花が集まった円錐花序となり、美しい香りを放ちます。花期は主に初夏で、開花後は黒紫色の小さな実が生ります。この実は、食用として知られており、ジャムやワインの原料として利用されることが多いです。 また、接骨木は古くから薬用植物としても扱われてきました。特に、炎症を抑える効果や、風邪の症状を和らげる作用があるとされ、伝統的な医療でも活用されています。 「接骨木」という名前は、昔、この木の樹皮が接骨(骨を接ぐこと)に用いられていたことに由来すると言われています。このように、接骨木は自然に親しみながら、さまざまな用途で人々に役立てられている植物です。

前の記事: « 愛斯蘭の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 斑の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »