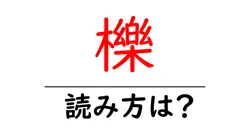

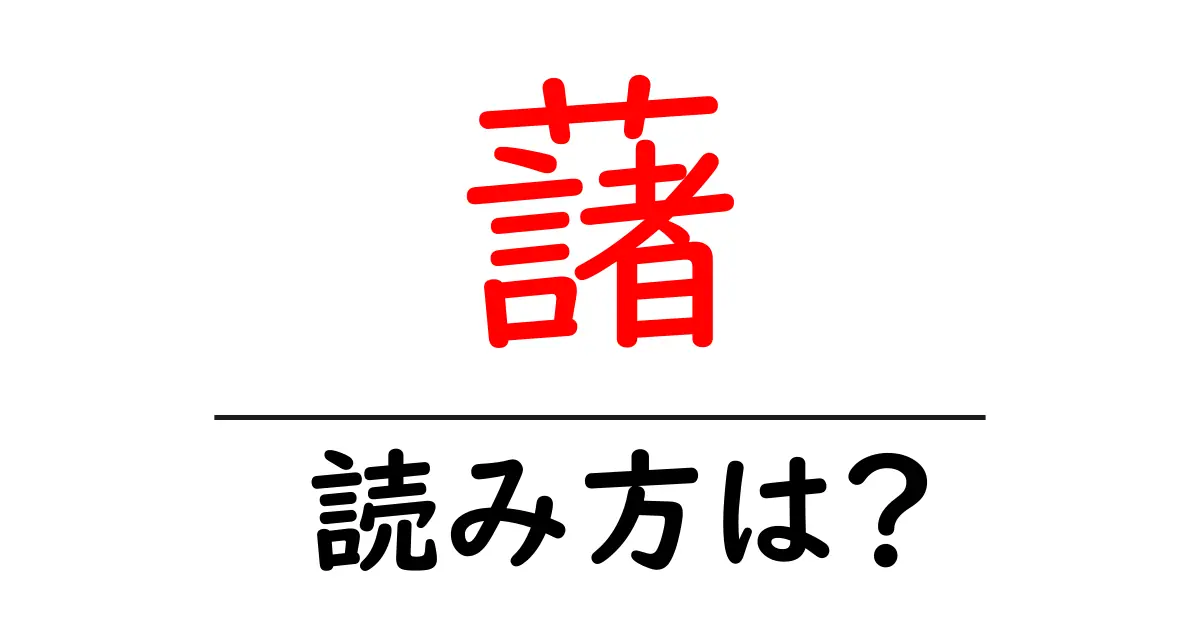

藷の読み方

- 藷

- いも

「藷(いも)」という言葉の読み方について詳しく解説します。「藷」という漢字は、「藥(やく)」や「藍(あい)」などと同じ部首である「艸(くさかんむり)」が含まれており、植物に関連することが示されています。 「いも」という読み方は、主に「薯」とも書かれ、サツマイモやジャガイモなどの根菜類を指す際に用いられます。この読みは比較的古いもので、奈良時代から平安時代にかけて文献に見られます。また、「藷」という漢字自体は比較的古風な表現で、現代の日本語ではあまり一般的ではありませんが、伝統的な文献や農業関連の書籍などでは見かけることがあります。 さらに、「いも」という音は、古くから一般的に用いられており、アナグラム的に「イモ」を表す一音節の言葉として、江戸時代以降に広く使われるようになりました。和語としての「いも」という音は、日本の食文化に深く根ざしており、農作物や日常食の重要な一部として親しまれています。 このように、「藷(いも)」は、漢字の成立や発音を通じて日本の植物や食文化との関わりが感じられる言葉と言えます。

「藷(いも)」は、日本語で植物の一種を指す言葉です。特に、ジャガイモやサツマイモなど、地下に塊根を持つ植物のことを指します。これらの植物は、主に栄養を蓄えるために根が肥大化しており、食料として人々に利用されています。日本では、特にサツマイモが秋の代表的な食材として親しまれ、焼き芋や大学芋、スイートポテトなど、様々な料理に使われています。「藷」という言葉は、草木が地面に生え、実を結び、根を伸ばすという自然のサイクルをつなげる重要な役割を持つ植物の一部として、多くの文化や料理に影響を与えています。

前の記事: « 藪蚊の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 藺草の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »