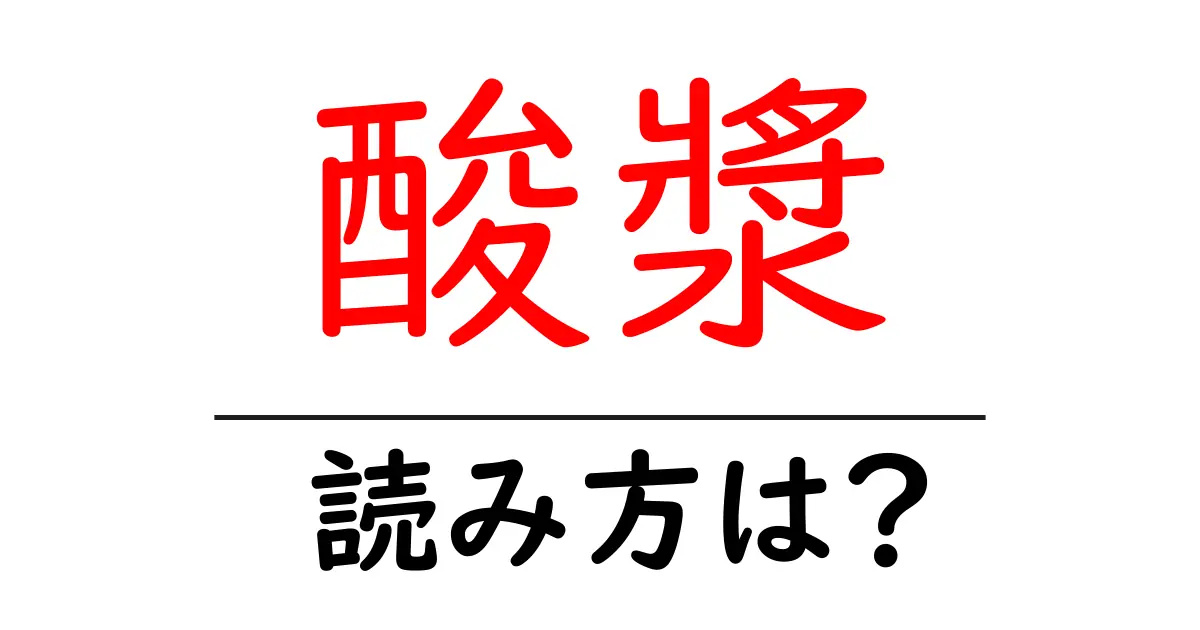

酸漿の読み方

- 酸漿

- ほおずき

「酸漿(ほおずき)」という言葉の読み方について解説いたします。まず、漢字の「酸漿」は「すいしょう」とも読みますが、一般的に「ほおずき」という音読みで知られています。この名前は、植物の特徴に由来しています。「酸漿」という言葉は、具体的には植物の果実が酸味を帯びていることや、袋状になった萼(がく)が特徴的であることを示唆しています。 「ほおずき」という読み方は、古くから日本語に定着しており、一般的に「ほおずき」という名で親しまれています。この名前は、果実の色合いや形状に基づいており、特に秋に見られるオレンジ色の実はとても印象的です。漢字と読みの関連性は、日本語における言葉の形成や、植物の特性がどのように名前に反映されているかを考察する上で興味深い点です。さらに、「ほおずき」の読み方には、地域によって異なる方言や読みのバリエーションも存在することがありますが、全国的には「ほおずき」が一般的です。このように、「酸漿(ほおずき)」という言葉は、音の響きだけでなく、植物の文化的背景に根ざした読み方でもあることがわかります。

酸漿(ほおずき)とは、ナス科の植物で、主に日本や中国などに分布しています。特に夏から秋にかけて、オレンジ色の小さな実をつけることが知られています。この植物は、鮮やかな外観から観賞用としても人気がありますが、もともとは薬用植物として用いられていた歴史もあります。 酸漿の実は、見た目は可愛らしく、提灯のような形をしており、成熟するとオレンジ色に変わります。この実は、一般的には食用としては好まれませんが、一部の地域ではジャムにされることもあります。特に秋の季節には、櫛で割ってそのまま飾られることも多く、見た目も楽しめる植物です。 また、ほおずきという名前は、口に出すとリズミカルで、古くから日本の文化や風物詩にも結びついています。夏の風物詩として、夜市などで見かけることが多く、子どもたちの夏の楽しみの一つとされています。

前の記事: « 酸桃の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 野口啄木鳥の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »