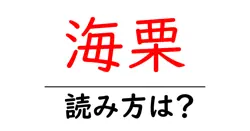

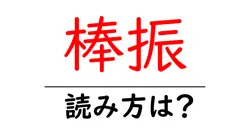

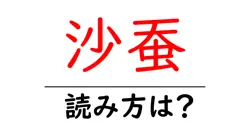

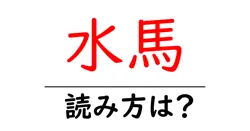

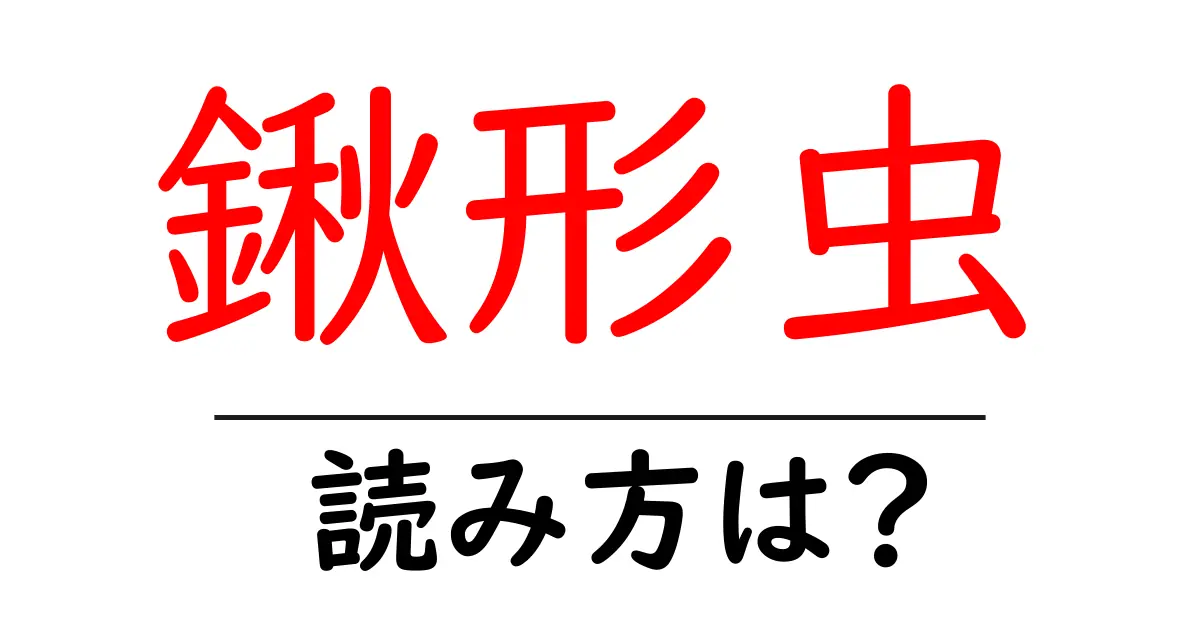

鍬形虫の読み方

- 鍬形虫

- くわがたむし

「鍬形虫(くわがたむし)」という言葉は、主に昆虫の一種を指す際に使われます。まず、「鍬形」という部分についてですが、これは「鍬」という字が「くわ」という読みを持っていることに由来しています。ここでの「鍬」とは、農作業で使う道具の一つで、特に土を掘り起こすための器具を指します。ただの「くわ」とは異なり、この「鍬形」という言葉は、特定の形状を持ったものを表す際に使われます。実際に鍬のように広がった形状が、鍬形虫の特徴に似ていることから名付けられました。 次に「虫」という部分は、一般的に昆虫や小動物を指す言葉であり、ここでは「昆虫」の一種であることを示しています。したがって、「鍬形虫」という言葉全体で見た場合、「鍬のような形を持つ昆虫」というイメージを喚起させる名称となっています。昆虫の名前はその形状や特徴に基づいて付けられる例が多く、この言葉もその一つです。 読み方としては「くわがたむし」となり、平仮名ではなかなか難しい漢字ですが、しっかりとした成り立ちを意識することで理解が深まります。このように「鍬形虫」は語源や形状から来ている単語であり、日本語における命名の工夫が感じられます。

鍬形虫(くわがたむし)とは、昆虫の一種で、特に甲虫(こうちゅう)の仲間に分類されます。名前の由来は、鍬(くわ)の形が特徴的な角を持つオスの姿から来ています。この虫は、草地や森、林の中に生息し、樹木の樹皮や枯れ葉の間に見られることが多いです。全体的にはがっしりとした体形をしており、特にオスは、その顎が他の昆虫と比べて非常に大きく、力強い特徴があります。 鍬形虫は、約300種類以上が確認されており、特に日本では一般的な虫として知られています。その美しい見た目から、ペットとして飼育されることもあります。また、幼虫は腐葉土の中や木の中で育ち、成虫になると昆虫としての大人の特徴を発達させます。彼らは昼行性の昆虫で、主に植物の葉や果実を食べることが多いです。特にオス同士が角を使って争う姿は見ごたえがあり、多くの昆虫愛好家からも注目されています。

前の記事: « 鍔の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 鎌切の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »