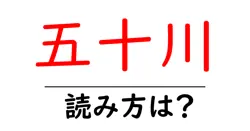

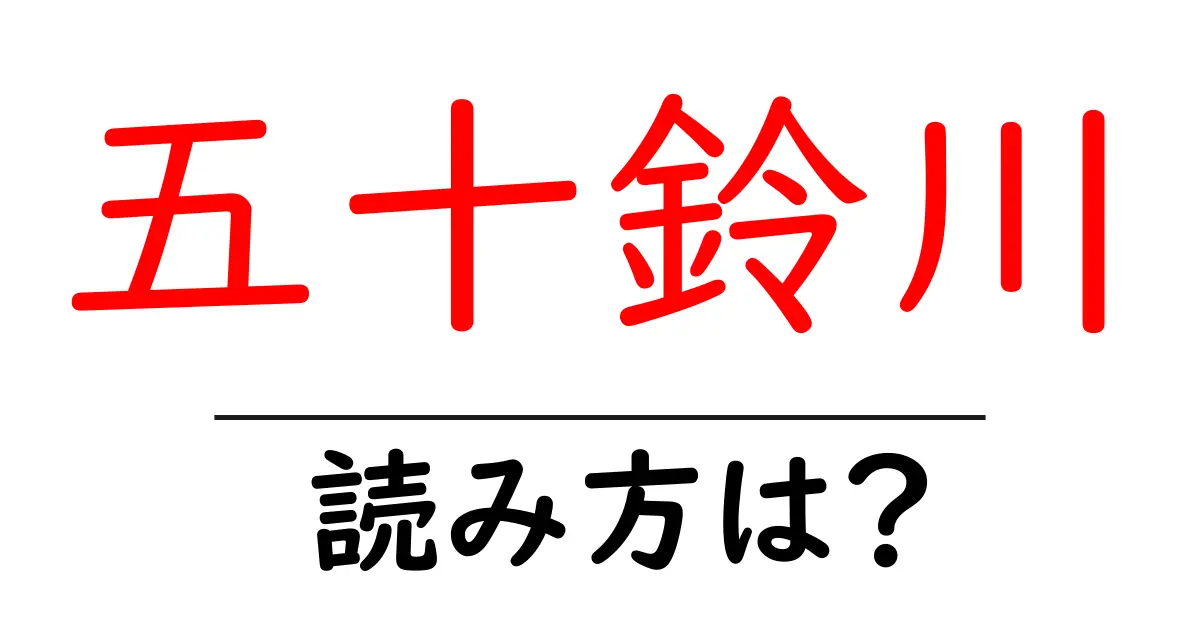

五十鈴川の読み方

- 五十鈴川

- いすずがわ

五十鈴川の意味を解説

五十鈴川(いすずがわ)は、三重県に位置する駅名であり、主に観光や地域の交通に利用されています。この駅は、五十鈴川の近くにあることからこの名前が付けられました。五十鈴川は伊勢神宮へと続く重要な河川であり、神聖な場所とされています。駅周辺には、伊勢神宮の外宮へのアクセスが便利で、訪れる多くの観光客にとって重要な交通拠点となっています。 駅の設置は1961年(昭和36年)で、駅は比較的小規模ながらも、地域住民や観光客に親しまれています。周辺には自然が豊かで、特に春には桜が美しく、地域の人々が集うスポットとしても知られています。駅舎はシンプルではありますが、温かみのあるデザインで、多くの人々に利用されています。 五十鈴川という名前の由来には、古来からの伝説や歴史も関連しています。この地域は、神話や伝説の舞台となったこともあり、訪れる人々にとって特別な場所となっています。さらに、駅周辺には飲食店やお土産屋もあり、旅行者が地域の魅力を楽しむことができるようになっています。総じて、五十鈴川駅は三重県の文化や自然を感じることができる貴重なスポットです。

前の記事: « 五十猛駅の読み方は?鉄道の駅名の読み方を解説

次の記事: 五反野駅の読み方は?鉄道の駅名の読み方を解説 »