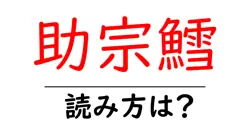

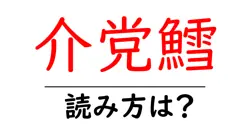

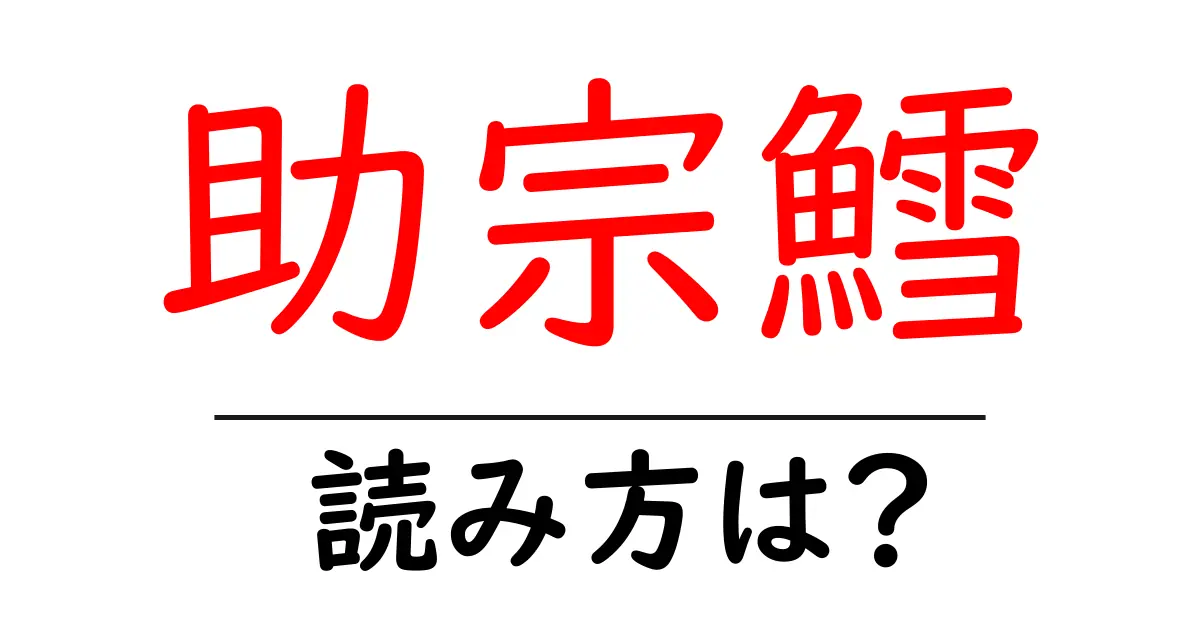

助宗鱈の読み方

- 助宗鱈

- すけそうだら

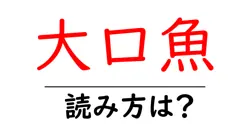

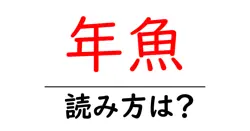

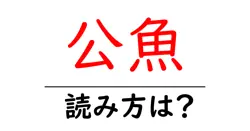

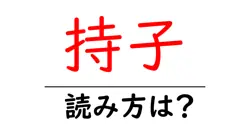

「助宗鱈(すけそうだら)」の読み方について解説します。「助宗鱈」という言葉は、2つの漢字と1つのカタカナから成り立っています。まず、最初の漢字「助」は「すけ」と読みます。これは、「助ける」という意味を持ちますが、この場合は魚の名称に用いられており、特定の魚種を指すためのものであることを示しています。次に「宗」という漢字は「そう」と読みます。この漢字は「系統」や「種類」を表す言葉で、特定の魚類の系統を示す際に使われることが多いです。そして「鱈」は「たら」と読むことが一般的ですが、この場合は「だら」となる特有の読み方が使われています。「鱈」という漢字は、魚類を指し、その中でも「助宗鱈」は特定のタラの一種を表しています。ここで注目すべきは、「助宗鱈」という言葉はそのままの読み方で非常に独特であるため、初めて目にする方にとっては日本語の読み方の面白さを感じさせることでしょう。全体を通して「すけそうだら」と発音しますが、これらの漢字の読み方の選択は、日本語の奥深さや魚類に関する専門用語としての背景があることを感じさせます。

助宗鱈(すけそうだら)は、魚類の一種で、主に北太平洋の冷水域に生息しています。この魚は、体が細長く、口が大きいことが特徴で、全体的に銀色の光沢があります。助宗鱈は特に味が良く、その肉は淡白で柔らかいため、食材として非常に人気があります。日本では、煮物や焼き物、寿司などに利用され、特に冬の季節には需要が高まります。また、助宗鱈は栄養価も高く、タンパク質やオメガ-3脂肪酸を豊富に含んでいます。これは健康に良いとされており、ダイエットや健康維持を目指す人々にも好まれています。

前の記事: « 加留多の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 勃牙利の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »