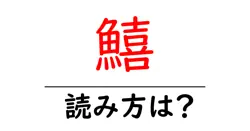

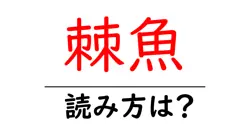

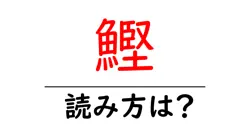

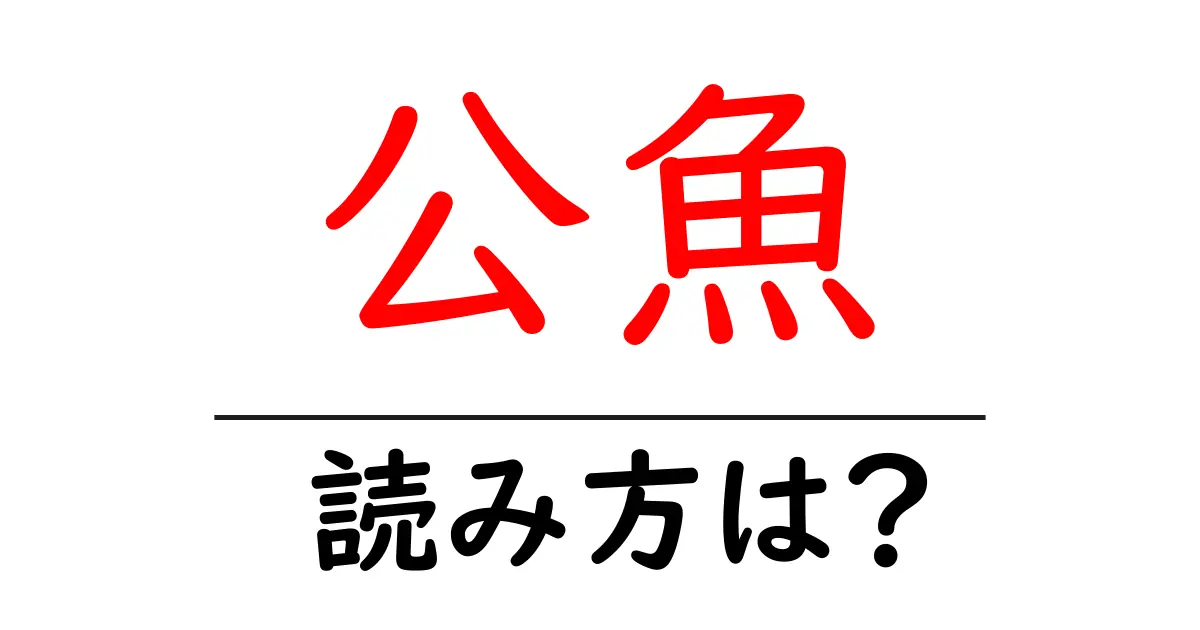

公魚の読み方

- 公魚

- わかさぎ

「公魚(わかさぎ)」という言葉は、日本語における魚の名前の一つです。この読み方「わかさぎ」は、一般的には身近な淡水魚の一種を指します。「公」という字は、「公」や「公開」を意味する文字ですが、ここでは特に「公魚」という言葉全体で特定の魚種を指す重要な役割を果たしています。 「わかさぎ」という名称の由来について考えると、成熟したものが同様の淡水魚である「さぎ」(特に「鮭」という意味が由来として考えられています)と混同されないようにするために「公」という字が用いられました。 「わかさぎ」という音の部分についても触れます。「わか」は、古くから使われている音で、小さい魚や若い、または小さいという意味合いを含んでいます。「さぎ」は、魚への特定の言及として付け加えられた部分です。 総じて、「公魚(わかさぎ)」は、読み方としての「わかさぎ」が既存の言葉の規則に則って自然に形成されてきた一例であり、地域による呼称の差異もいくつか存在することもあるため、特に注意深く扱う必要があります。

公魚(わかさぎ)は、淡水に生息する小型の魚で、特に日本では広く知られています。体長はおおよそ10センチメートルから20センチメートル程度で、体色は銀白色から青緑色を帯びています。公魚は日本各地の湖や川に生息し、特に冬の釣りの対象として人気があります。 わかさぎの名前の由来は、「公魚」と書かれる通り、古くから日本の人々に親しまれていたことにあります。「わかさぎ」という名は、もともと「若さぎ」とも書かれ、若い魚を指す言葉です。体が小さく可愛らしい姿は、多くの人々に愛され、釣りや料理に利用されてきました。 一般的には、わかさぎは天ぷらやフライ、煮物などさまざまな料理に用いられ、その味は淡泊で食べやすいことから、家庭料理としても重宝されています。また、冬の季節には氷上でのわかさぎ釣りが行われ、多くの釣り愛好者が訪れるスポットとしても知られています。

前の記事: « 公果の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 円規の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »