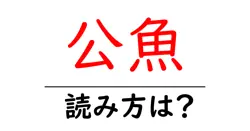

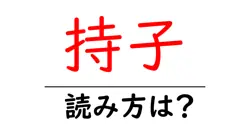

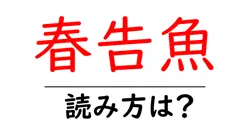

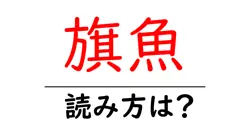

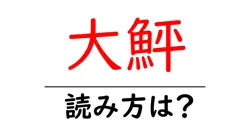

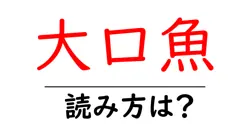

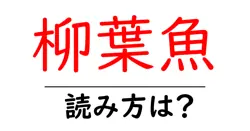

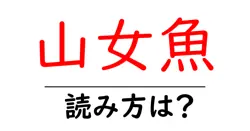

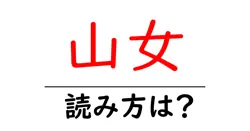

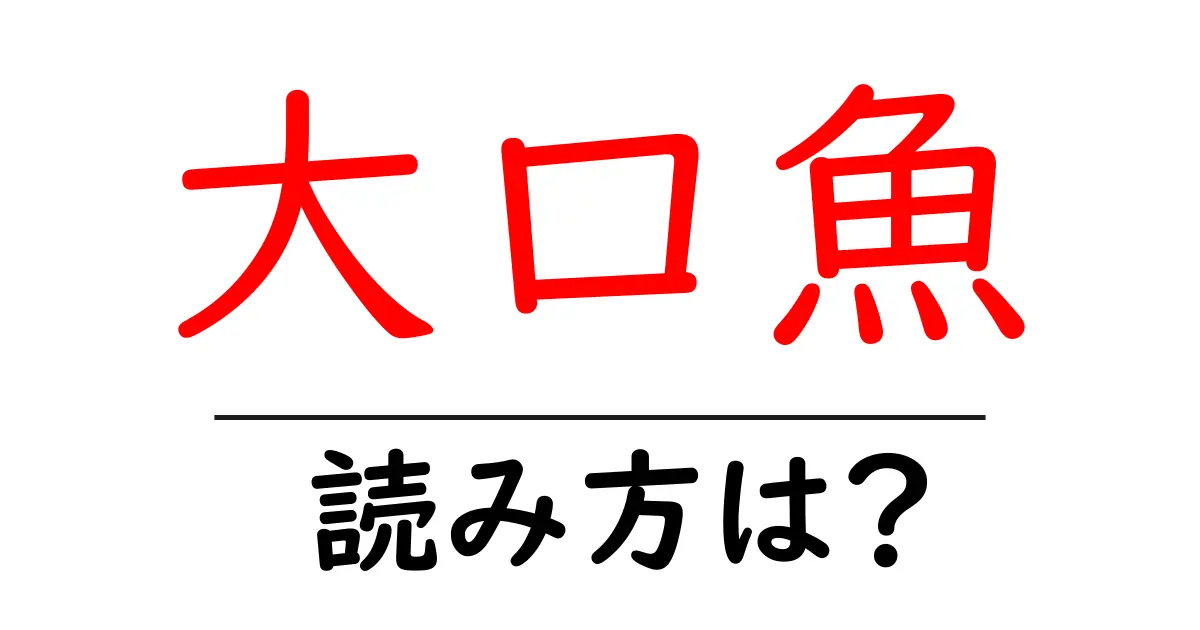

大口魚の読み方

- 大口魚

- たら

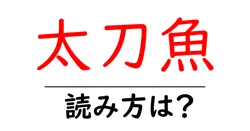

「大口魚(たら)」の読み方について解説します。「大口魚」は漢字で書くと「おおぐちうお」となりますが、一般的には「たら」と呼ばれることが多いです。この場合の「大口」は、魚の特徴を表す表現であると言えます。ここでの「大」は大きさを示し、「口」は魚の口の大きさを指しているのです。 「たら」という読みについてですが、これは「大口魚」の古い呼び名から来ています。「たら」という音の起源は、おそらく古典日本語にさかのぼり、古来より親しまれてきた名前です。このため、同じ魚のことを他の地域では異なる名称で呼ぶこともありますが、一般的には「たら」という単語が広く使われています。 また、魚類の名前には、地域によって異なる呼び名が存在することが多いですが、学術的な名称や料理などの文脈では、「たら」が用いられることが多いです。特に食材としての「たら」は、重要な位置を占めているため、一般的な会話でも耳にすることが多いでしょう。

大口魚(たら)は、特に寒い海域に生息する魚の一種で、主に北太平洋や北大西洋に広く分布しています。一般的には、白身魚として知られ、食用として非常に人気があります。たらは、肉質が柔らかく、淡白な味わいが特徴で、煮る、焼く、揚げる、蒸すなど、さまざまな料理に利用されています。そのため、和食や洋食、さらにはフレンチやイタリアンなど、幅広い料理スタイルで愛されています。特に、たらの身や胃袋(たらこ)は独特の風味があり、多くの料理に使用されます。加えて、栄養価も高く、たんぱく質やビタミンB群が豊富で、健康にも良いとされています。

前の記事: « 壬生菜の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 大根の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »