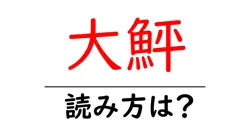

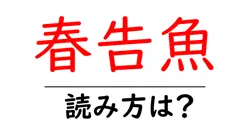

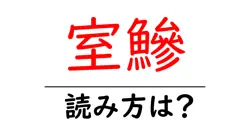

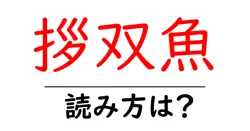

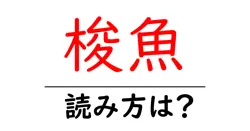

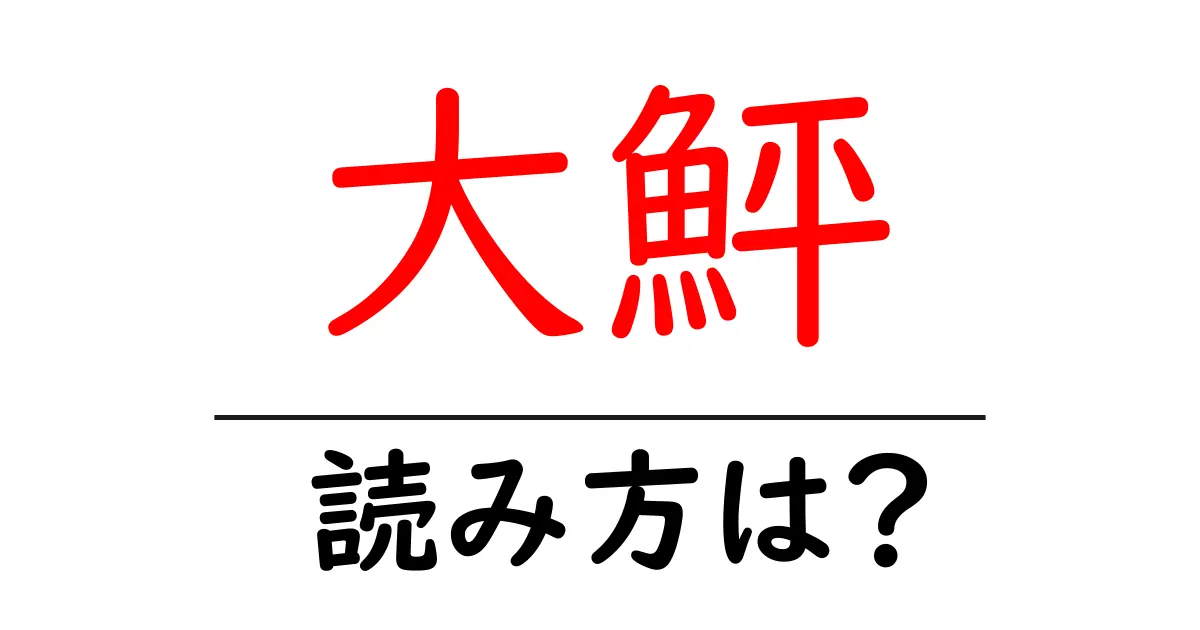

大鮃の読み方

- 大鮃

- おひょう

大鮃の読み方解説

「大鮃(おひょう)」という言葉は、日本語において魚類の一種を指す名称です。この言葉は二つの漢字から成り立っています。まず「大」は「おおきい」という意味を持ち、サイズが大きいことを示しています。次に「鮃」は、一般にはヒラメやカレイの仲間として知られ、魚の種類を特定しています。「鮃」の漢字の読み方は、「ひらめ」とも読みますが、「大鮃」においては「おひょう」と読むのが特徴です。このように、魚類の名前にはその種に関連する特定の読みが存在することがあります。特に「大鮃」では、漢字の構成や音の響きから、それが他の魚と区別される重要な意味を持つことがわかります。また、日本の地域によっては、同じ漢字でも異なる呼び名や読み方がある場合もありますので、地域性を考慮することも大切です。

大鮃の意味を解説

大鮃(おひょう)は、主に北太平洋に生息する大型の平たい魚の一種です。学名は「Hippoglossus stenolepis」で、英語では「Pacific halibut」と呼ばれています。体側が平坦で、通常は茶色や灰色の地味な色をしており、これが周囲の海底と馴染むことで捕食者から身を守る役割を果たします。おひょうは、肉質が非常に良く、食用として人気が高い魚です。特に、身が厚く、淡白な味わいが特徴で、刺身や焼き魚、煮物など、様々な料理に利用されます。また、大鮃は成長が早く、特に海の冷たい水域で多く見られるため、漁業資源としても重要視されています。

前の記事: « 大風子の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 大鳥の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »