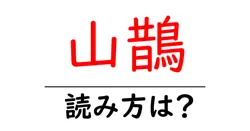

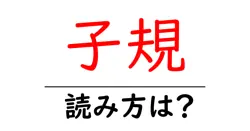

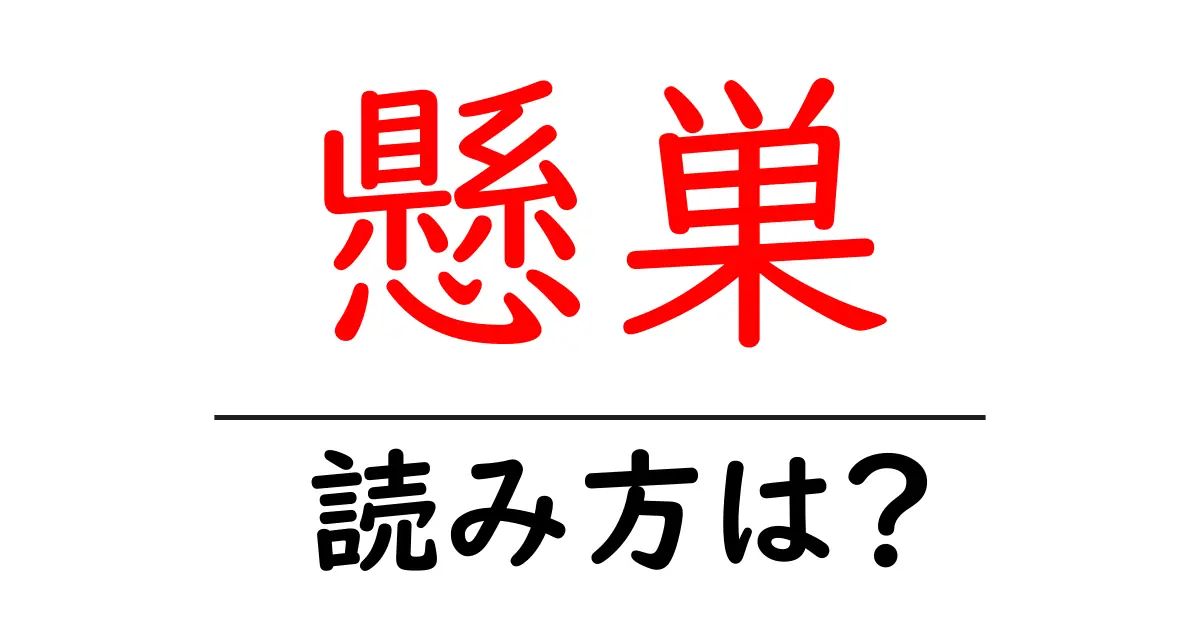

懸巣の読み方

- 懸巣

- かけす

懸巣の読み方解説

「懸巣(かけす)」という言葉は、音読みと訓読みが組み合わさった形の漢字二文字で構成されています。まず、「懸」という漢字は音読みで「ケン」や「ケつ」とも読まれますが、ここでは「かける」として訓読みが使われています。これは、何かを引っ掛けたり、かかげたりするという意味合いを持っています。「巣」は、動物や鳥が住むための住居を指す言葉で、こちらも音読みでは「ソ」、訓読みでは「す」とも読まれますが、「巣」そのものの意味が強調される場合、普通は「す」と呼ぶことが多いです。 この「懸巣」の「かけす」という読み方は、特に鳥類に関して、その巣が木の中や崖の上などに懸かっている様子を表現しています。読み方自体は比較的シンプルですが、漢字の成り立ちや、訓読みの使われ方が独特で、漢字の持つ意味が深さを増しているのが分かります。したがって、単に音だけでなく、言葉の背景や成り立ちを理解することで、「懸巣」という表現の魅力がより一層深まることでしょう。

懸巣の意味を解説

「懸巣(かけす)」とは、鳥類が木の枝や岩の隙間などに巣を作る行動を指す言葉ですが、その中でも特に高い場所に巣を掛けることを意味します。これにより、捕食者からの攻撃を避けたり、繁殖や子育てに適した環境を確保することができます。懸巣を行う鳥としては、カラスやタカ、ツバメなどが代表的です。これらの鳥は、高所に巣を作ることで安全を確保し、子育てを行います。この行動は、自然界において生存戦略の一つとされています。

前の記事: « 愛迪生の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 我儘の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »