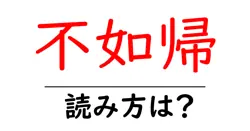

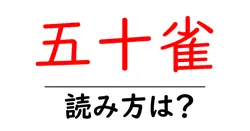

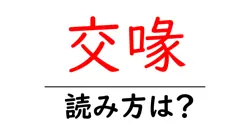

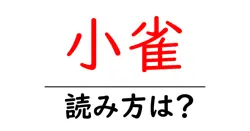

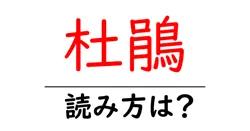

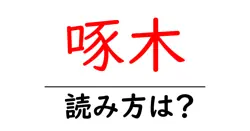

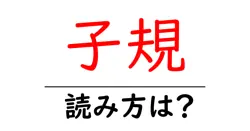

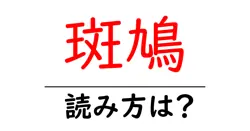

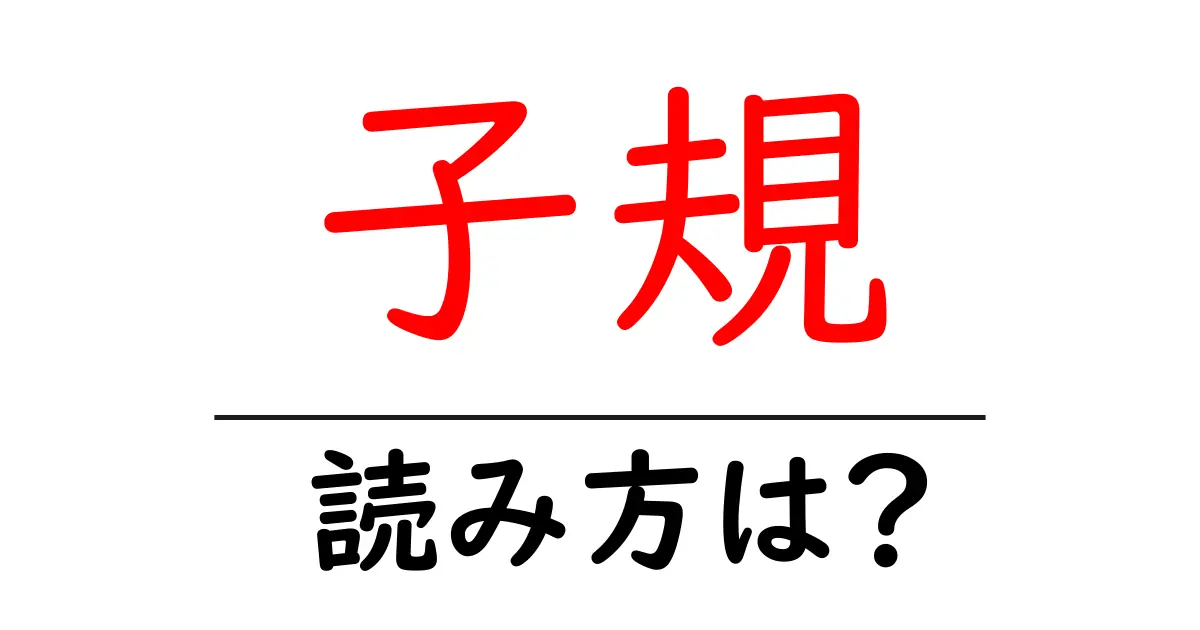

子規の読み方

- 子規

- ほととぎす

「子規(ほととぎす)」という言葉の読み方について解説いたします。「子規」は、漢字の「子」と「規」を組み合わせた表記ですが、音読みや訓読みとの関連が深い特別な例です。通常、漢字の「子」は音読みで「シ」や「ス」、訓読みで「こ」と読むことが多いのですが、ここでは「ほととぎす」という特定の読み方が当てられています。 「規」は通常、音読みで「キ」、訓読みで「きまり」と読みますが、こちらも「ほととぎす」の読みには直接関係しません。 この呼び名は、特に日本の伝統的な詩にしばしば登場する鳥であり、春の訪れを告げる象徴としても知られています。漢字の読みが、文脈により色々な意味を持つことがある日本語らしい現象の一つと言えるでしょう。また、「ほととぎす」という読み方は古い時代から詩歌などでも使われており、独特の情緒を醸し出すため多くの人々に親しまれています。このように、漢字の読み方には文脈や文化的背景が影響を与え、時には変化することもあるのです。

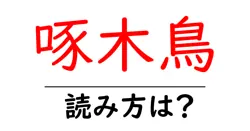

「子規(ほととぎす)」は、鳥類の一種で、特に日本でよく知られている夏鳥です。学名は「Cuculus canorus」で、ウグイス科に属します。この鳥は尾羽が長く、特有の二重の鳴き声が特徴です。「ホトトギス」という名前は、その鳴き声が「ほととぎ、ほととぎ」と聞こえることから来ています。\n\nホトトギスは、日本では主に春から夏にかけて繁殖し、山地や森林に生息します。また、ホトトギスは草地や開けた場所にも見られることがあります。この鳥の面白い点は、他の鳥の巣に自分の卵を産み付ける「托卵」の習性を持っていることです。これにより、育雛を他の鳥に任せることができます。\n\n文化的には、日本の古典文学や和歌にしばしば登場し、特に春の訪れを象徴する存在として親しまれています。その鳴き声は、詩や歌においても愛されており、日本の代表的な鳥の一つといえるでしょう。

前の記事: « 姥百合の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 安南の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »