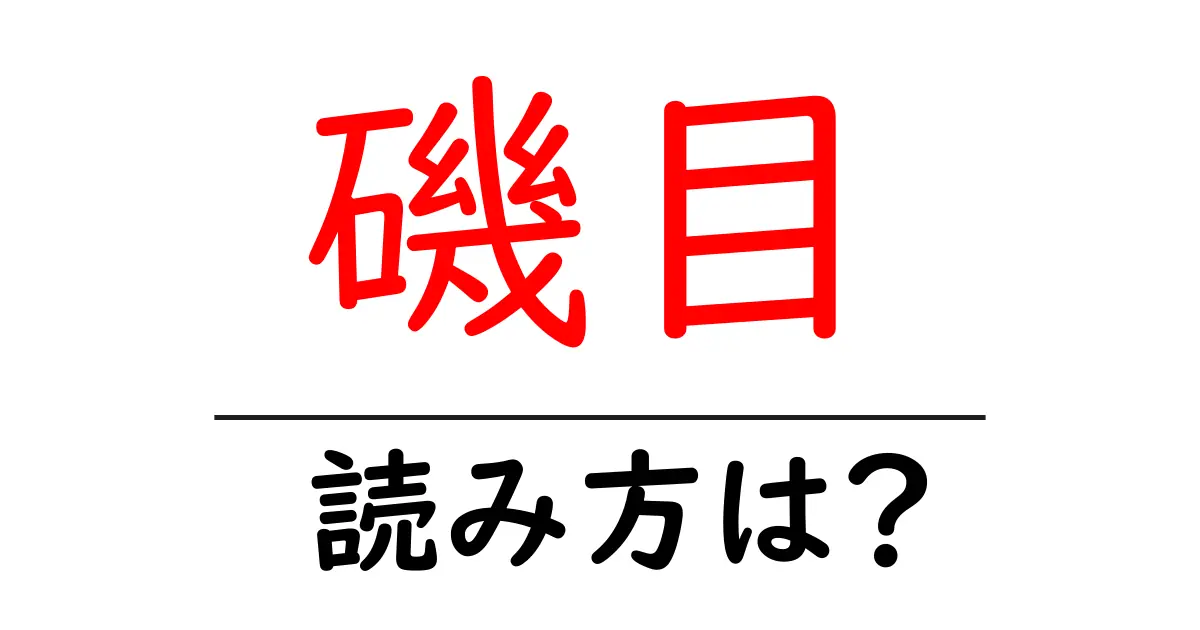

磯目の読み方

- 磯目

- いそめ

「無脊椎動物」という言葉の中に含まれる「磯目(いそめ)」という読み方について解説します。「磯目」という語は、日本語において複合語として成り立っており、漢字の意味と音読みから成り立っています。まず、「磯(いそ)」の部分は、海岸や岩場を指し、特に波打ち際の場所を意味します。この部分は海に関連した生物や生態系を表す際に重要です。 次に、「目(め)」は、生物の分類における「目(め)」に該当し、動物や植物などを分ける際の大きなグループを指します。「無脊椎動物」とは、これらの2つの要素が合わさった結果、特に脊椎を持たない生き物に関連する言葉となるのです。 「磯目」を「いそめ」と読むのは、訓読みの「いそ」と音読みの「め」を組み合わせた結果です。音読みの「目」は、日本語で「め」と読むことが一般的ですが、ここでは特定の生物群を指す際に用いられます。この読み方は、動物の分類における任意のグループを指す場合に多く用いられ、例えば「目」の部分がつく言葉も多数存在します。 このように、「磯目」という読み方は、特定の生物群を子細かく指し示すために形成された語であり、それぞれの漢字の持つ意味合いからも哲学や自然観が反映されています。

磯目(いそめ)は、日本語における特定の意味を持つ言葉です。この言葉は、主に沿岸の岩場や磯に生息する生物を指します。磯は、海の波に晒される場所で、干潮時に現れる岩などの地形を含むため、その環境の特徴から様々な生物が集まる場所です。磯目という語は、特にそのような環境に棲む魚や貝類を指して使われることが多いです。磯には亜熱帯から温帯にかけての魚類が多く生息しており、小魚から大きな魚まで多様性に富んでいます。このように、磯目は磯という特定の生態系に関連する言葉です。また、磯目は生き物の観察や釣りの対象としても人気の高い存在です。

前の記事: « 碇草の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 磯馴れ松の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »