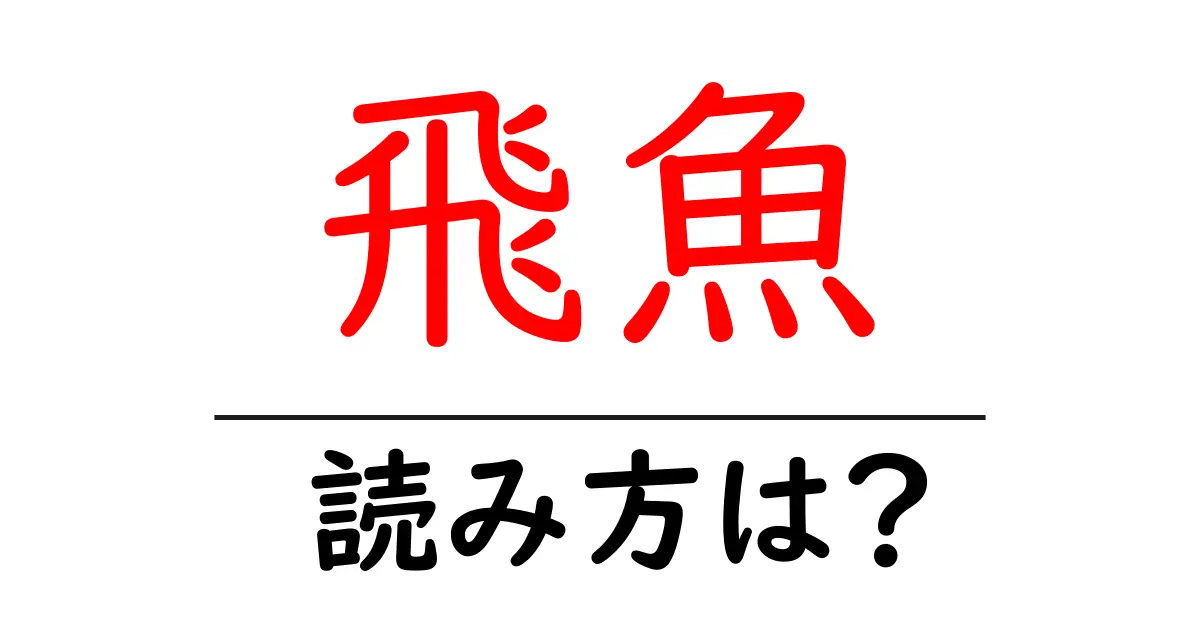

飛魚の読み方

- 飛魚

- とびうお

「飛魚(とびうお)」は、二つの漢字から構成されています。「飛(とび)」は「飛ぶ」という動作を示し、空中を移動することを意味します。「魚(うお)」は、言うまでもなく水中に生息する動物の一部を示す語です。この二つの字を組み合わせることで、飛び跳ねて水面から空中に飛び出る魚を表現しているのです。 「とびうお」という読み方は、音読みと訓読みの組み合わせに基づいています。一般的に「飛」は音読みの「ヒ」や訓読みの「とぶ」として使われますが、ここでは訓読みの「とび」が選ばれています。「魚」に関しても、訓読みの「うお」を使っているため、「飛魚」の読みとしては「とびうお」という全く新しい音が生まれています。 また、漢字の特性上、他にも「魚」に対し「さかな」と読まれるケースもありますが、「飛魚」では「うお」は、特定の魚を指し示す際に使われており、さまざまな方言や地域での発音とあまり関係はありません。このように、「飛魚(とびうお)」という言葉は、その独特の発音と構成から、非常に特徴的な日本語の単語となっています。

飛魚(とびうお)は、主に温暖な海域に生息する魚で、特に熱帯および亜熱帯の海でよく見られます。その名の通り、飛ぶように水面を跳ね上がることで知られています。この行動は、敵から逃げるためや、サーフィンのように波に乗るために行われます。飛魚は体が細長く、側面が平らで、特に大きな胸びれを持っており、これを使って水面を滑るように飛びます。いくつかの種類が存在し、体長は数十センチメートルに達するものが多いですが、全体としては比較的小型の魚です。飛魚は食用としても人気があり、特に刺し身や煮物などに利用されることがあります。また、その独特の飛行能力が観光資源ともなり、観光地では観察ツアーが行われることもあります。

前の記事: « 高野槙の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 馬穴の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »