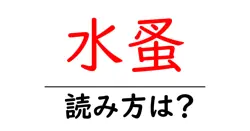

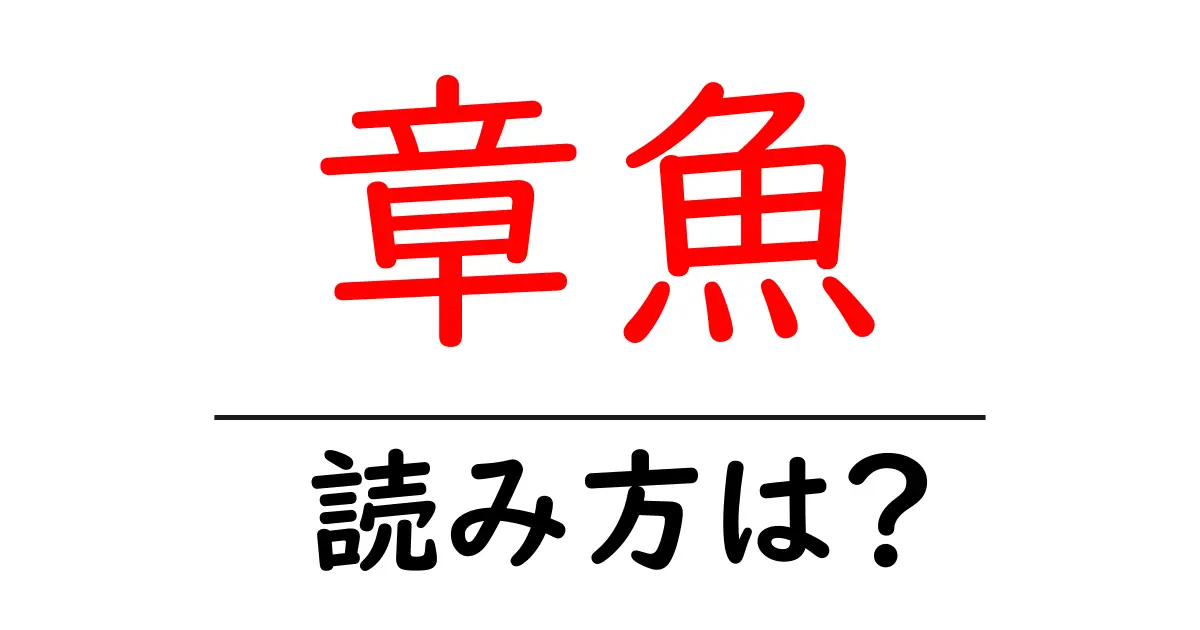

章魚の読み方

- 章魚

- たこ

「章魚(たこ)」は、日本語で「たこ」と読む生き物の名前です。「章魚」という漢字は、それぞれの字が持つ意味と音に基づいています。まず、「章」という字は、「しるし」や「あざ」などの意味を持ち、ここでは「章」魚、つまり「見えない部分がある」というニュアンスを含んでいると考えられます。一方、「魚」はそのまま「いわし」とか「さかな」を指す言葉です。つまり、「章魚」は「たこ」という魚類を指した名前になっているのです。 また、「たこ」という読み方についても注目すべき点があります。「たこ」は、もともと「蛸」と書かれることが多かったですが、漢字そのものには音読み(漢字の音をそのまま読む方法)や訓読み(漢字の意味を元に読む方法)が存在します。「たこ」の場合、訓読みによって音が生まれ、特に庶民の言葉として広まった経緯があります。このように、言葉の成り立ちには漢字の持つ特性や歴史的背景が反映されています。

章魚(たこ)は、無脊椎動物の一種で、軟体動物の中でも特に頭足類に分類されます。日本では一般的に「たこ」と呼ばれることが多く、食材としても非常に人気があります。タコの体は柔らかく、足が8本あることから、特にその足が特徴的です。これらの足は吸盤があり、物を掴んだり、移動するのに使われます。タコは非常に知能が高く、環境に適応する能力も持っています。淡水や海水に生息し、主に甲殻類や魚類を捕食します。また、タコは色や模様を変える能力があり、これによって周囲に溶け込むことができ、捕食者から身を守ることができます。日本料理では、刺身や寿司、煮物などに用いられ、多くの人々に親しまれています。

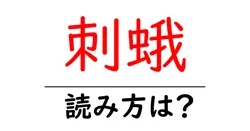

前の記事: « 竜蝨の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 竹叢の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »