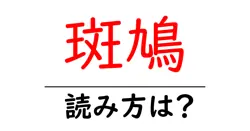

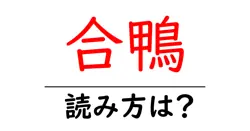

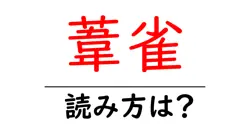

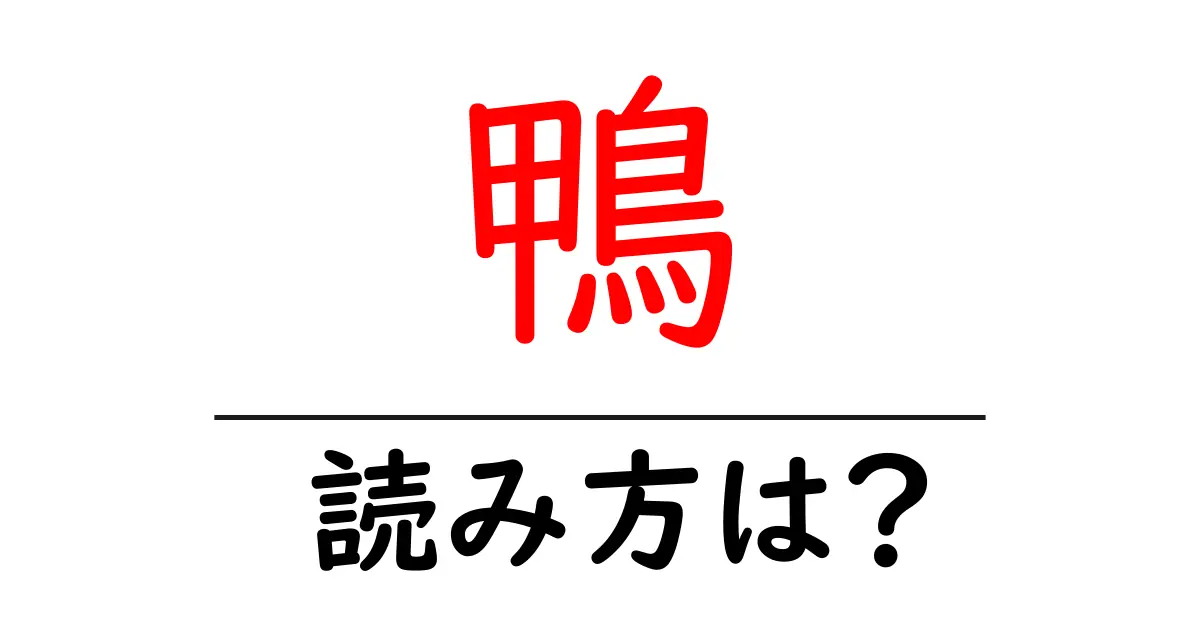

鴨の読み方

- 鴨

- かも

「鴨(かも)」という言葉の読み方について解説します。「鴨」とは、水辺に生息する水鳥を指し、日本では食材としても広く利用されています。この漢字の「鴨」の部首は「鳥(とりへん)」であり、これは鳥類に関連する言葉であることを示しています。例えば、同じ部首を持つ他の漢字には「鳩(はと)」や「鶏(にわとり)」などがあります。 「鴨」の音読みは「オウ」となりますが、訓読みは「かも」であり、実際の日常会話や文脈では「かも」として使われることが一般的です。音読みと訓読みが同時に存在している漢字は多く、日本語では文脈によって使い分けます。特に、「かも」という訓読みは、古くからの日本の文化や食文化に深く根差している言葉でもあります。 したがって、「鴨(かも)」という言葉は、漢字の意味や成り立ちを理解することで、その読み方の背景にも触れることができます。このように、日本語の読み方を知ることは、言葉の深い理解へと繋がります。

「鴨(かも)」とは、主に水辺に生息する鳥類の一種で、特に水鳥の一種を指します。鴨は、湿地や湖、河川などの水域に生息し、特に日本では多くの種類が観察されます。代表的な種類にはマガモやコガモがあり、これらは特徴的な羽の色や模様があり、繁殖期にはオスが美しい色合いを見せることで知られています。 鴨は主に水草や昆虫、小魚などを食べる雑食性で、水面を泳ぎながら餌を探す姿は非常に愛らしいです。また、鴨は渡り鳥としても知られ、季節によって異なる地域へ移動することがあります。これにより、様々な環境でその姿を見ることができ、釣りや観察など、自然に触れる楽しみの一部となっています。鴨は、日本の食文化においても人気があり、鍋料理や鴨肉の料理は多くの人に親しまれています。このように、鴨は自然と人々の生活とのつながりを象徴する鳥と言えます。

前の記事: « 鴟の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 鳩尾の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »