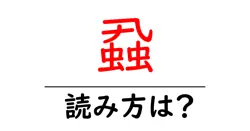

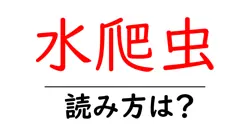

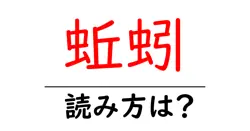

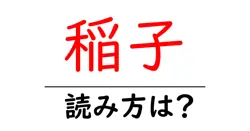

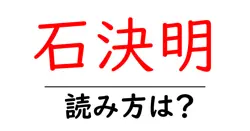

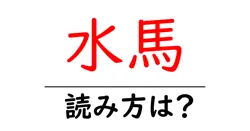

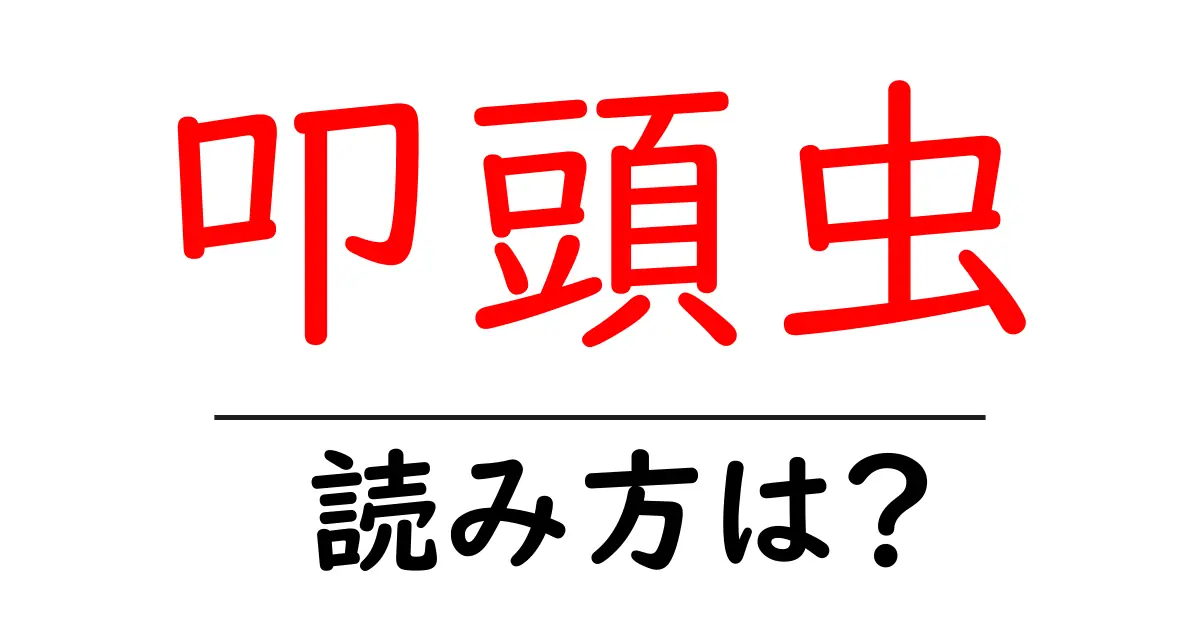

叩頭虫の読み方

- 叩頭虫

- ぬかずきむし

「叩頭虫(ぬかずきむし)」という言葉の読み方について解説いたします。まず、言葉を構成する二つの部分を見ていきましょう。「叩頭」は「たたく」と「頭」を表しており、これはその名の通り、虫が頭を叩くような動作をすることに由来しています。この部分は「たたこう」とも読めますが、ここでは「叩頭」と一体として読むことで「ぬかずき」となります。一方、「虫」とはそのまま「むし」と読み、一般的には小さな動物を指します。 したがって、「叩頭虫」で「ぬかずきむし」と読むのは、「叩頭」という言葉が特定の形容を持つことから派生しています。「叩頭」の部分は、虫が叩くように見える特性に注目した名前です。このように、日本語の読み方にはその語源や字の成り立ちが大きく影響していますので、それを意識することで理解が深まるでしょう。

叩頭虫(ぬかずきむし)は、主に熱帯地域で見られる昆虫の一種で、特に雨季に多く出現します。この虫は、小さな体を持ち、特徴的な頭部の形状が「叩頭」という名前の由来です。「叩頭」とは、頭を叩くという意味で、叩頭虫は外敵から身を守るために、頭を使って周囲の物に触れたり、叩いたりする行動を取ります。 また、叩頭虫の体色や模様は多様で、カモフラージュに役立っていることが多いです。叩頭虫は他の昆虫や小動物を捕食するため、食物連鎖の重要な一部を担っています。生態系においては、環境の健康を保つために重要な役割を果たしています。総じて、叩頭虫は独特の生態や行動が観察される昆虫であり、自然界の多様性を感じさせる存在です。

前の記事: « 古倫母の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 吃逆の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »