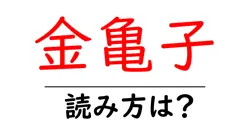

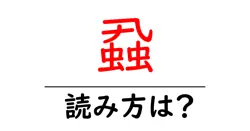

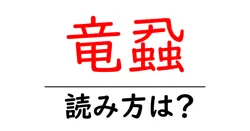

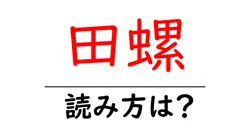

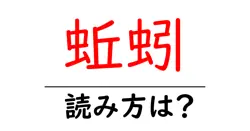

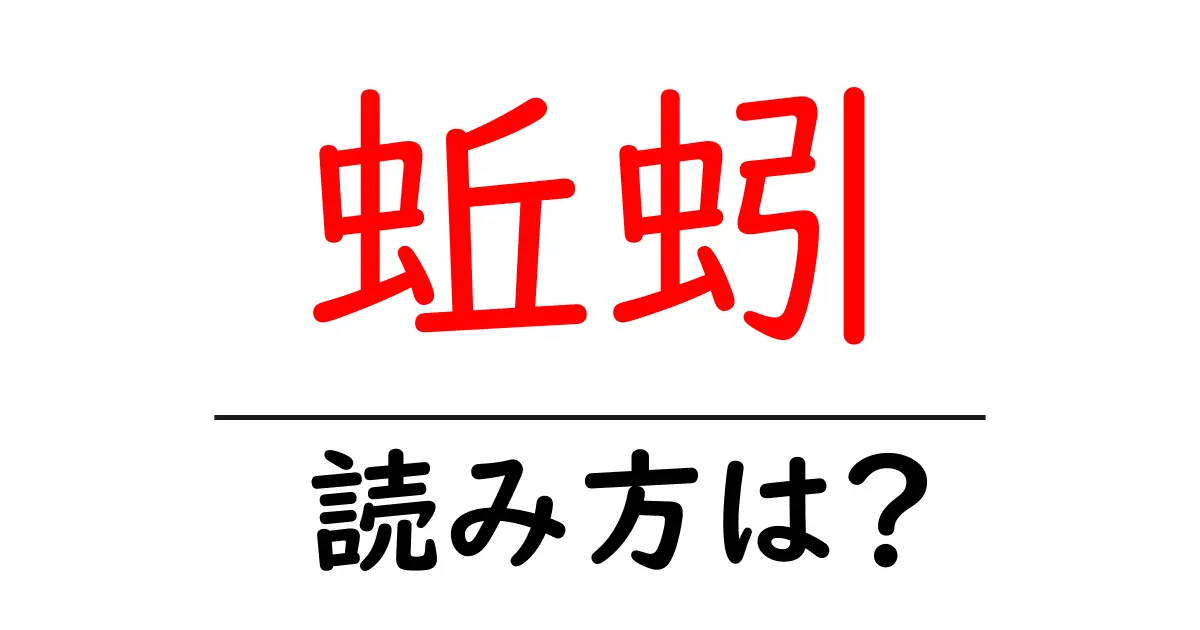

蚯蚓の読み方

- 蚯蚓

- みみず

「蚯蚓(みみず)」という言葉の読み方について解説します。まず、漢字の「蚯」は「キョウ」とも読みますが、ここでは「みみず」との関連性から、特に「蚯蚓」として独特の読みを持っています。この漢字は、形状に特化した意味を持っているわけではなく、古くからの呼び方がそのまま用いられています。 次に、「蚓」は「いん」とも読まれますが、同様に「みみず」として定着しています。この字もまた、一般的には別の言葉での用法があるものの、ここでは「みみず」としての読み方を強調することが重要です。 「みみず」という読み方は、言葉の成り立ちから考えても興味深く、特に「みみ」は「耳」に由来するとも言われています。これは、ミミズの形が細長くて柔らかく、同時に地面を這うことから、耳を連想させるのかもしれません。 このように、「蚯蚓(みみず)」という言葉は、単なる漢字の組み合わせではなく、古い日本語文化や自然観察から生まれた独自の読み方を維持しています。声に出して読むことで、その響きや意味合いがさらに深まる言葉と言えるでしょう。

蚯蚓(みみず)とは、無脊椎動物の一種で、特に環形動物門に属する生物です。多くの種類が存在しますが、日本で一般的に見られるのは、体長5センチメートルから20センチメートルほどの細長い形状をしています。蚯蚓は主に土中に生息し、土壌を耕す役割を果たすことで非常に重要な生態系の一部です。彼らは有機物を食べ、腐敗した植物や動物の残骸を分解することで栄養素を地面に戻します。これにより土の質が良くなり、植物の成長を助けることになります。また、蚯蚓は土壌の通気性を高め、水の浸透を促進するため、農業においても重要な存在です。蚯蚓の体は柔らかく、体表には粘液を分泌するため、乾燥に弱い特徴があります。そのため、湿った環境を好みます。プロセスとしては、土を掘り進むことで穴を作り、その穴を通して酸素や水分を取り入れます。このように、蚯蚓は生態系にとって欠かせない生物であり、自然環境の健康を保つために重要な役割を果たしています。

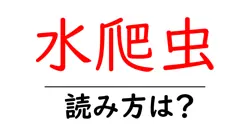

前の記事: « 蚤の読み方は?難読語の読みと意味を解説

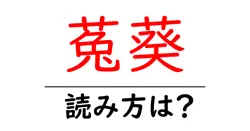

次の記事: 蚰蜒の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »