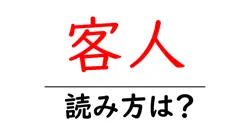

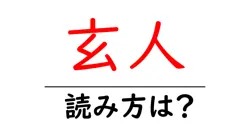

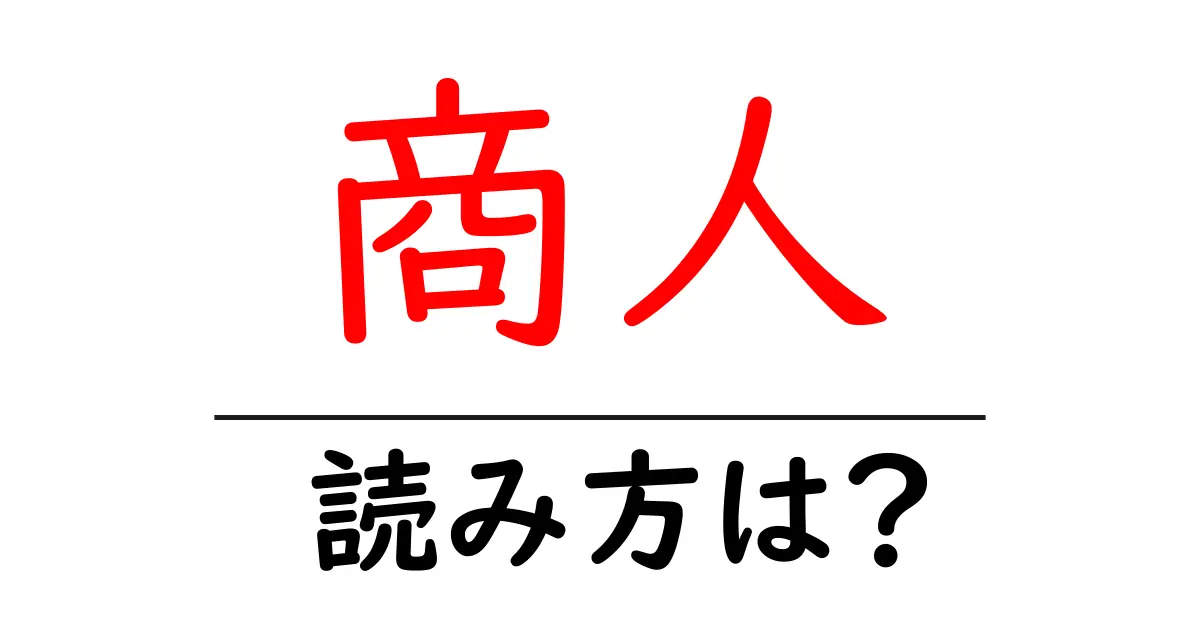

商人の読み方

- 商人

- あきんど

「商人(あきんど)」という言葉の読み方について詳しく解説します。「商人」という語は、もともと「商」と「人」という二つの漢字から成り立っています。「商」は商売や交易を意味し、「人」は人間、つまりその行為を行う者を指します。「商人」とは、商売を行う人という意味です。 「商人」の読み方は「しょうにん」または「あきんど」となりますが、一般的には地域や時代によって使われる読みが異なることがあります。 「しょうにん」という読み方は、漢字の音読みを基にしています。一方、「あきんど」は、訓読み(日本語の音)であり、日本特有の商人という職業を指す言葉として、主に関西地方などで使われることが多いです。 「商人」の「商」の部分は、「商売」を意味する基本的な漢字で、東京などでは一般的に「しょう」と読みますが、「あきんど」とすることでその地域特有の文化や歴史が反映されています。 このように、同じ漢字でも地域や文脈によって異なる読み方があることが、日本語の特徴の一つです。日常生活においては、「商人」という言葉を使う場面が豊富にあり、その読み方を知っておくことは非常に大切です。

「商人(あきんど)」とは、商品を売買する職業の人を指します。具体的には、商品を仕入れてそれを販売することで利益を得る人々を意味しています。商人は広義には小売業者から卸売業者、大規模な商業グループまで様々です。 歴史的には、日本の商人は中世から近代にかけて発展し、様々な業種が存在しました。商人は単に商品の取引を行うだけでなく、地域経済や文化の発展にも寄与し、時には商業の発展を通じてコミュニティの形成にも影響を与えました。また、商人は時には新しい商業手法や市場を開拓する役割を果たすこともあります。 また、「あきんど」という言葉は、特に関西地方で用いられることが多く、商売をする人々を親しみを込めて指す表現でもあります。商売の神様である「えべっさん」など、日本の伝統文化にも多く登場するため、商人は日本の経済社会において重要な存在であることが伺えます。

前の記事: « 啄木鳥の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 商陸の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »