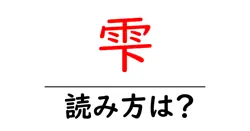

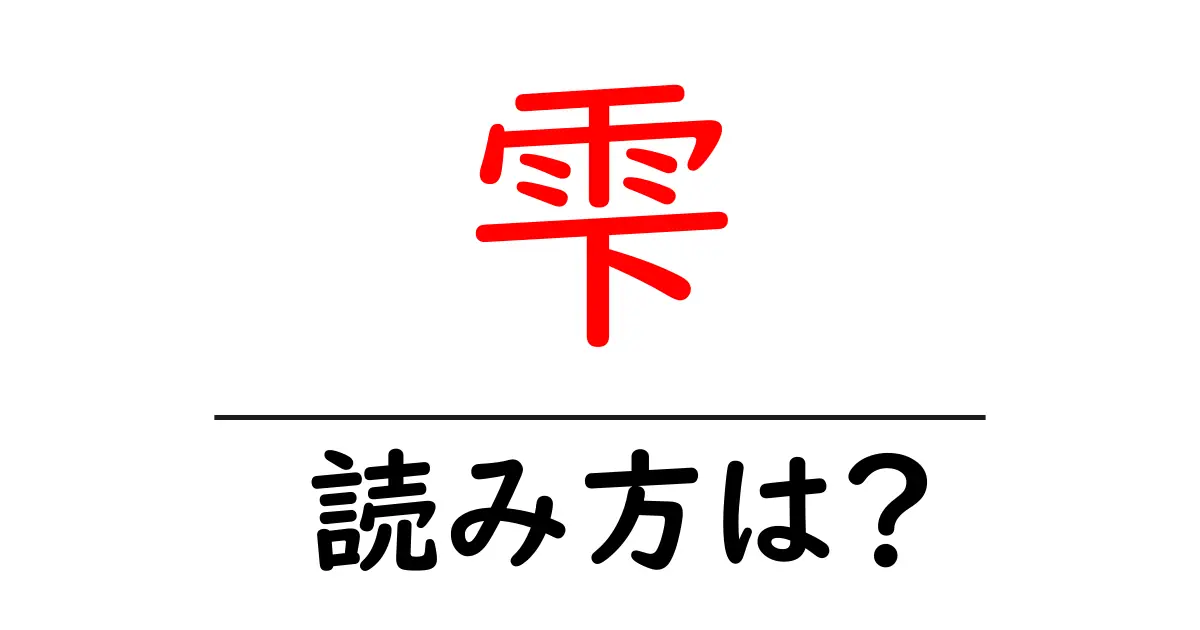

雫の読み方

- 雫

- しずく

雫の読み方解説

「雫(しずく)」という言葉は、漢字の「雫」と、その読み方である「しずく」に関連して成り立っています。「雫」は、もともと水滴や液体が滴り落ちる様子を表す漢字です。この漢字の部首は「雨(あめ)」で、雨に関連する意味を持ちます。「雫」の右側にある部分は「適(てき)」と読まれますが、ここでは音素として使われ、全体的な読みを形成しています。日本語では、漢字には音読みと訓読みが存在しますが、「雫」は音読みではなく、訓読みで「しずく」と読むのが一般的です。このように、特定の漢字の読み方には文化的・歴史的背景があり、漢字の部首からその意味を読み取ることができるのも日本語の面白い点のひとつです。

雫の意味を解説

「雫(しずく)」とは、液体が小さな玉状になったものを指します。水や液体が滴り落ちるときにできるもので、通常は非常に小さなサイズです。たとえば、雨が葉っぱの上に落ちたときにできる水の玉や、蛇口からポタポタと垂れる水滴が雫です。また、雫には詩的な要素もあり、自然の美しさや静けさを感じさせるものとしてしばしば使われます。たとえば、雫が光に反射して煌めく様子は、風景の中で特別な美しさを演出します。このように、雫は単なる物理的な存在以上に、自然や感情を表す象徴としても利用されることがあります。

前の記事: « 雪隠金亀子の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 雲丹の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »