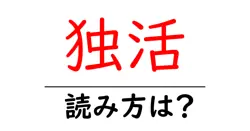

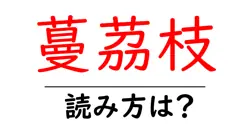

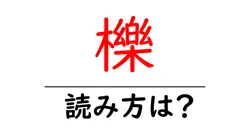

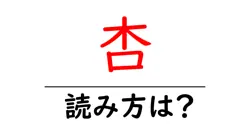

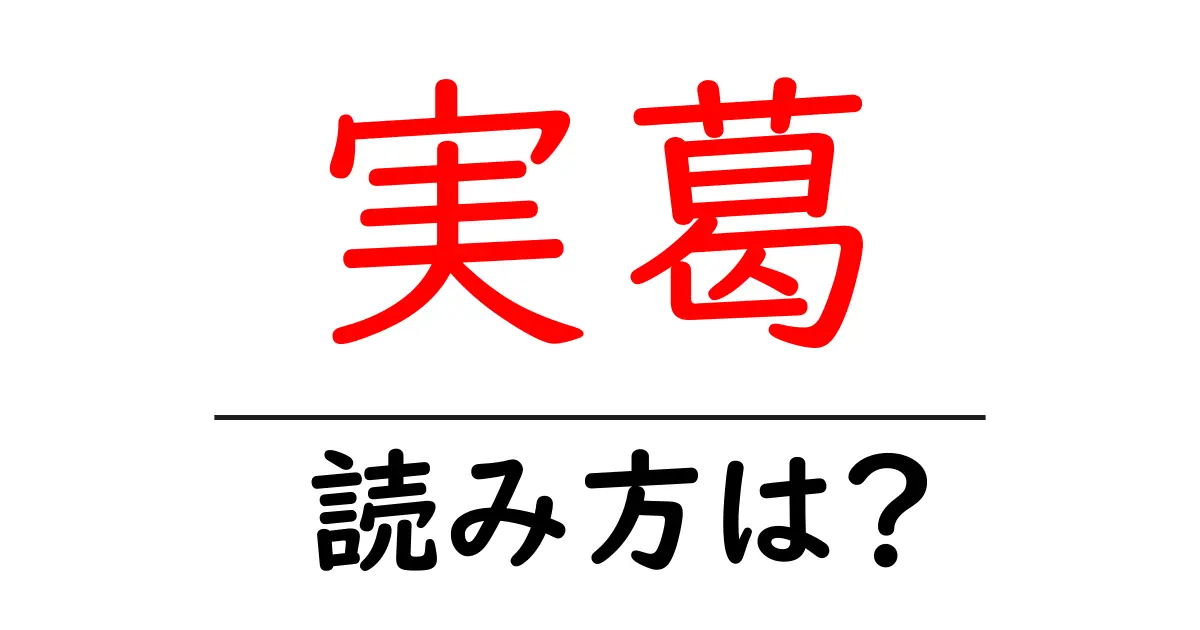

実葛の読み方

- 実葛

- さねかずら

「実葛(さねかずら)」という言葉は、植物に関する名前であり、その読み方には興味深い背景があります。まず、漢字の「実」は「み」または「じつ」と読むことができますが、この場合は「さね」に接続して「さねかずら」となるため、「じつ」との読みは使われません。「葛」は「くず」とも読みますが、この場合は「かずら」と読みます。 「さねかずら」は、漢字の意味からは「実る葛」という意味合いを持ち、植物の特性を表していますが、ここでは読み方に注目して解説します。 「さね」は、古語でつながりや結びつきを意味する部分から来ており、つる性の植物であることを示唆しています。そのため、「葛」の部分はつるを表す言葉と考えられ、このような名称を持つことは自然の成り立ちに由来していると言えるでしょう。全体として「実葛」は、植物としての特徴を強調した名前であり、地域や文化によって異なる呼び名が存在することも多いですが、間違いなく「さねかずら」と読むことが一般的となっています。

実葛(さねかずら)は、ツル性の植物で、主に熱帯や亜熱帯の地域に自生しています。その学名は「Paederia scandens」で、アカネ科に属しています。実葛は、緑色のつる状の茎を持ち、葉は対生し、互いに向かい合っています。花は小さく、白色や薄紫色の円筒形をしており、芳香を放つことが特徴です。 実葛の果実は、黒紫色に熟し、食べることができますが、食用としてはあまり一般的ではありません。伝統的に、実葛は民間薬としても用いられ、解熱や消炎、利尿効果があるとされています。実葛は庭や公園などでも観賞用として育てられることがありますが、繁殖力が強いため、植える場所には注意が必要です。 このように、実葛は自然界において重要な役割を果たし、美しい花や果実を楽しむことができる植物です。

前の記事: « 守宮の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 家鴨の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »