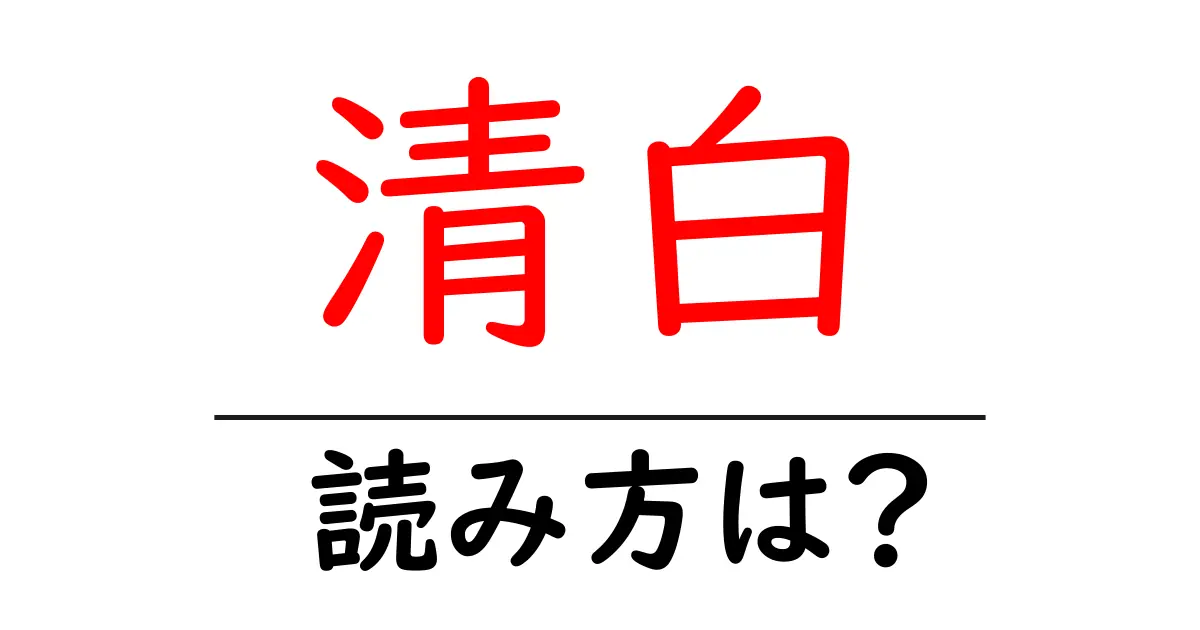

清白の読み方

- 清白

- すずしろ

「清白(すずしろ)」という言葉は、特に日本語の中で興味深い読み方を持つ言葉です。「清白」は漢字二字から成り立っていますが、普通は「せいはく」と読まれるところ、特定の文脈で「すずしろ」と読むことがあります。この読みは特に、植物のひとつである「かぶ」に関連しています。 「すずしろ」という読みは、平安時代にさかのぼる古い呼称であり、当時からこの言葉は多くの文化や風習に結びついていました。すなわち、食文化や季節の行事などにおいて「すずしろ」は非常に重要な存在であったため、特定の読み方として定着しました。 また、「清白」という漢字自体には「清らかさ」や「白さ」といった意味が含まれていますが、これは食材としてのかぶの特性にもひも付いています。見た目の清らかさ、つまり白くて新鮮な様子を表現しているとも考えられます。 このように「清白(すずしろ)」は、読み方を理解することで、その背景にある文化や歴史をも垣間見ることができ、単なる言葉以上の意味を持つことがわかります。

「清白(すずしろ)」は、主に植物名として用いられ、特に「大根(だいこん)」を指す言葉です。清白という名前は、大根が持つ白くて清らかな見た目から来ていると考えられています。 また、「すずしろ」は、古くから日本の農業や料理の中で重要な役割を果たしてきた野菜でもあります。大根はその栄養価が高く、ビタミンCや食物繊維が豊富で、健康に良いとされています。さらに、日本料理においては、煮物や味噌汁、サラダなど、幅広い料理に使用されるため、食卓に欠かせない存在です。 このように、清白(すずしろ)はただの植物名を越え、日本の食文化や生活に深く根付いた意味を持っています。

前の記事: « 混合酒の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 温突の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »