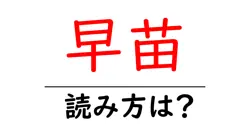

早蕨の読み方

- 早蕨

- さわらび

「早蕨(さわらび)」の読み方について解説します。「早蕨」は、漢字の「早」と「蕨」から成り立っています。「早」の部分は、「早く」とか「早い」といった意味を持ちます。この語は「早」という字の音読みである「ソウ」にも影響を受けていると言われますが、ここでは「さ」という訓読みが使われています。「蕨」は、シダ植物の一種を示し、これも日本語の訓読みとして「わらび」と読まれます。この字の読みが「さわらび」となるのは、漢字が組み合わさった際に、古くからの音韻の変遷が影響しているためです。 したがって、共有される意味を持つ二つの部分を結びつけて「さわらび」と読むことで、自然と一つの言葉として定着したと考えられます。このように、日本語における漢字の読みは、字形だけでなく、文脈や伝統的な用法、音の変化などが影響しあって形成されていることが多く、特に複合語になると一層その傾向が見られます。

早蕨(さわらび)は、シダ植物の一種で、学名を "Pteridium aquilinum" といいます。日本を含む北半球の広い地域に分布しており、特に湿った場所や森林の中によく見られます。この植物は、草本でありながら非常に高く成長し、葉は大きく広がる特徴があります。 早蕨は春になると新しい芽を出し、その鮮やかな緑の葉が周囲に活気を与えます。早蕨の葉は、特に若い段階では食用にされることもあり、山菜として利用されます。また、早蕨はそのユニークな形状から、観賞用としても人気があります。対照的に、根茎は強いアルカロイドを含んでいるため、食用には適さないことがあります。 さらに、早蕨はその生態系にとっても重要な存在です。多様な動植物が共生する環境を提供し、土壌の保護や水分の保持にも寄与しています。このように、早蕨は自然界において、さまざまな役割を果たしています。

前の記事: « 日暮らしの読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 明日葉の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »