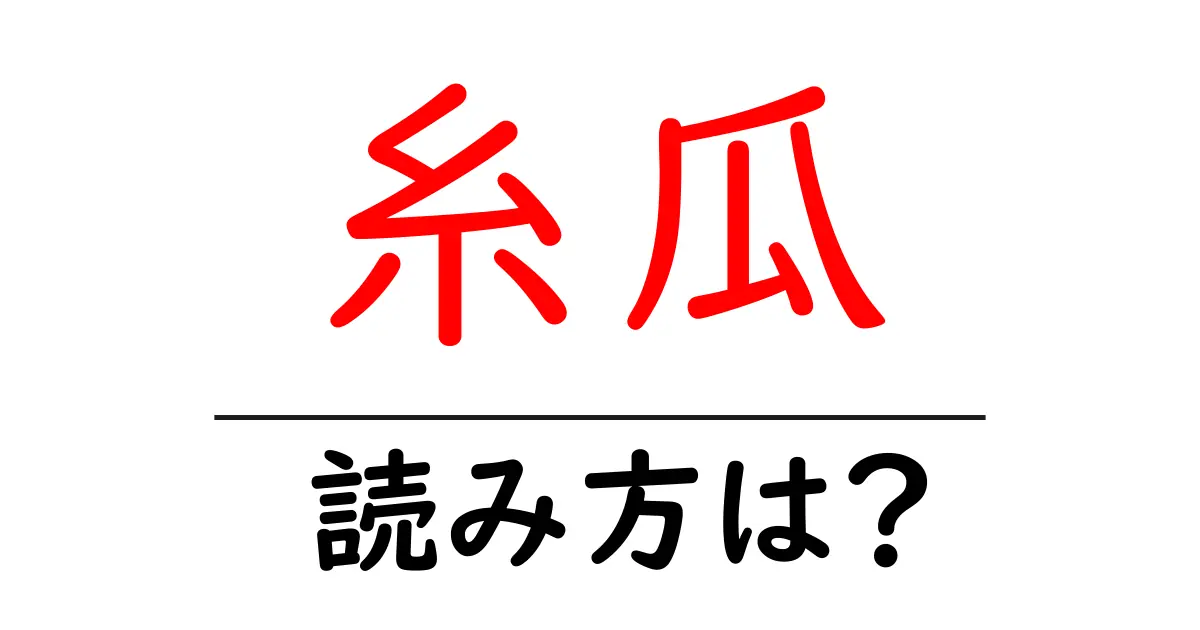

糸瓜の読み方

- 糸瓜

- へちま

糸瓜の読み方解説

「糸瓜(へちま)」という言葉は、2つの漢字から成り立っています。「糸」という漢字は、糸状のものや細い繊維を意味し、「瓜」という漢字は、植物のうり科に属する果実や野菜を指します。このような構成から、糸瓜は文字通り「糸のような瓜」という意味になります。 「へちま」という読み方は、音読みではなく、訓読みと呼ばれる日本語の特性から来ています。日本語には多くの漢字があり、漢字には通常「音読み」と「訓読み」が存在します。音読みは中国語からの発音をもとにしたもので、訓読みは日本語の単語を漢字に当てて読んだものです。糸瓜の場合、音読みで読もうとすると「いとうり」などとなり、一般的ではありませんが、その特異な訓読み「へちま」が使われています。 また、「へちま」という言葉の由来について考えると、古来より日本ではこの植物が利用されてきたため、その名前がさらに普及したとも考えられます。特に、糸瓜は体を洗うためのスポンジとして使われることが多かったため、日常生活において非常に馴染み深い植物となっています。したがって、「へちま」という言葉は、植物の特徴や利用法が色濃く反映された特殊な読み方だと言えるでしょう。

前の記事: « 粗描の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 糸魚の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »