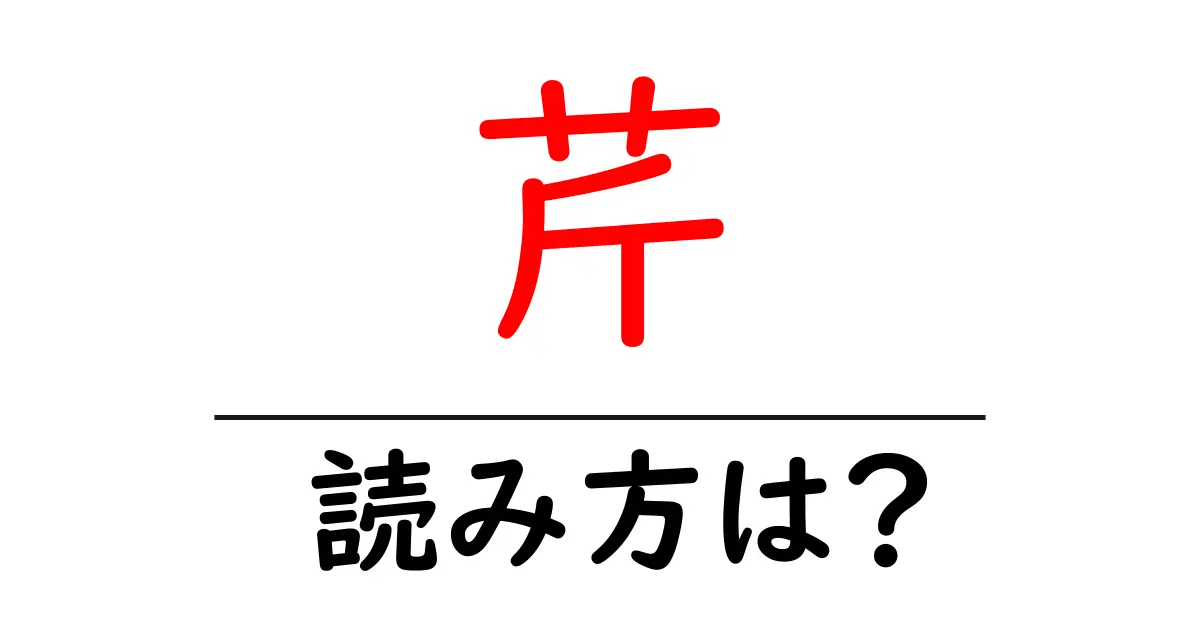

芹の読み方

- 芹

- せり

芹の読み方解説

「芹(せり)」という言葉の読み方について解説いたします。「芹」は日本語の漢字の一つで、草の一種であるセリ科の植物を指します。この字は、中国語に由来し、古くから日本でも用いられています。 「芹」の読み方は「せり」です。この読み方は、音読みと訓読みのいずれかに分類されることがありますが、「せり」は主に訓読みとして用いられています。「芹」という漢字は、左右に分かれた形を持ち、左側の部分は「艹(くさかんむり)」、右側の部分は「里(さと)」です。 「艹」は草木を表す部首で,植物に関する言葉に多く使われます。「里」は「村」や「街」を意味することが多いですが、古代には土や自然との結びつきを示す語でもありました。これらが組み合わさることで、「芹」という単語は「草むらの中に育つ植物」を表すものとなったと考えられます。 日本漢字における読み方の特徴として、漢字には音読み(音に由来する読み方)と訓読み(意味に由来する読み方)があるため、漢字によっては複数の読み方が存在することがあります。しかし「芹」については「せり」として使われることが一般的で、他の読み方はほとんど見られません。このように、漢字の成り立ちや読み方について知識を持つことで、日本語や日本文化への理解が深まります。

前の記事: « 花鶏の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 苔の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »