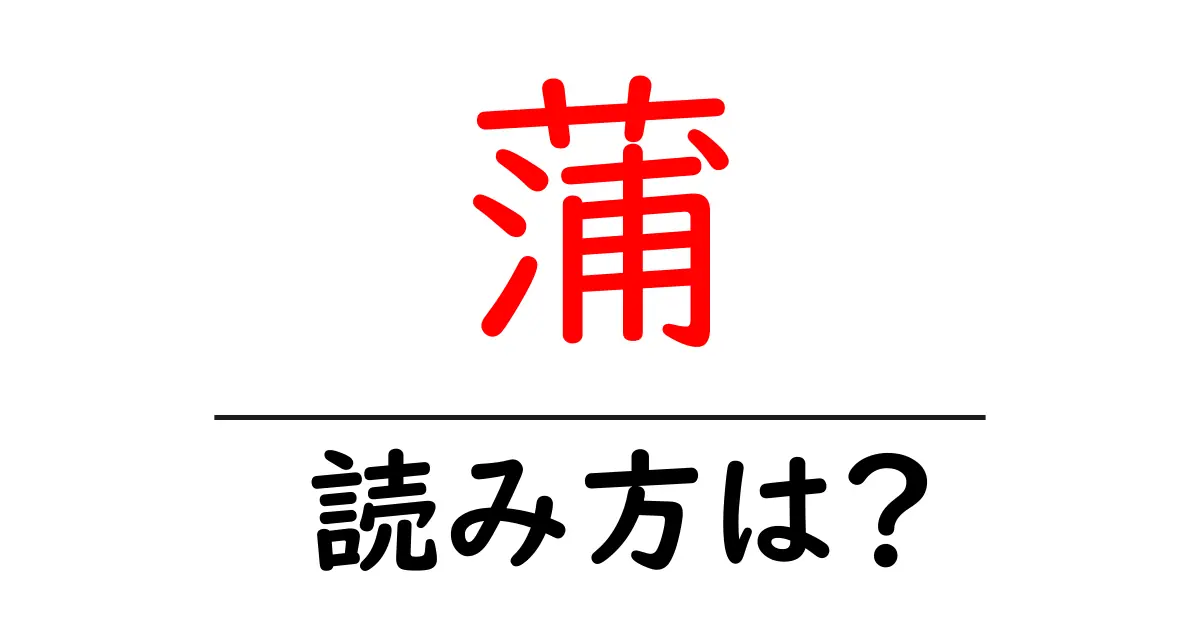

蒲の読み方

- 蒲

- がま

「蒲(がま)」の読み方について解説します。「蒲」は、植物の一種で、湿地などに生える大型の草本です。読み方の「がま」は、漢字の音読みと訓読みの一つで、元々中国語から取り入れた音のため、あまり直訳的な意味を持ちません。日本語における「がま」は主に「蒲の穂(がまのほ)」という形で使われ、食用や薬用としての価値もあります。 この「蒲」という漢字は、古くから用いられており、特に水辺に自生する特徴から、古代から日本文化の中でも親しまれてきました。音読みの「が」は「音声」や「声」に関連し、植物が風に揺れる様子を連想させるかもしれません。また、「ま」は「まさる」「まつ」などの表現にもつながる要素を含んでおり、力強さや成長を意味することがあります。 「蒲」の発音の際は、特に「が」の部分をしっかりと口を開けて発音し、「ま」も軽やかに続けることで、より自然な音になります。このように「がま」という読み方は、漢字の歴史や意味を深く考えることで、より理解を深めることができる言葉です。

「蒲(がま)」は、水辺に生える多年生植物の一種で、主にイグサ科に属します。日本では特に湿地や河川の近くに自生することが多く、見た目の特徴としては、細長い葉と、先端に穂状の花を持つのが特徴です。蒲は、茎がまっすぐに伸び、高さは1メートル以上にも達します。また、秋になると花が枯れ、風に揺られてふわふわとした種を散布する様子は風情があります。 この植物は、主にその茎や葉の部分が利用され、地域によっては「蒲の穂」として知られる部分が食用にされることもあります。また、昔から「蒲」は、茎や葉から作られる素材を使って、寝具や敷物の材料として利用されてきた歴史があります。そのため、蒲は文化的にも重要な植物とされています。近年では、湿地の保全や生物多様性の観点からも見直されています。

前の記事: « 蒟蒻の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 蒲公英の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »