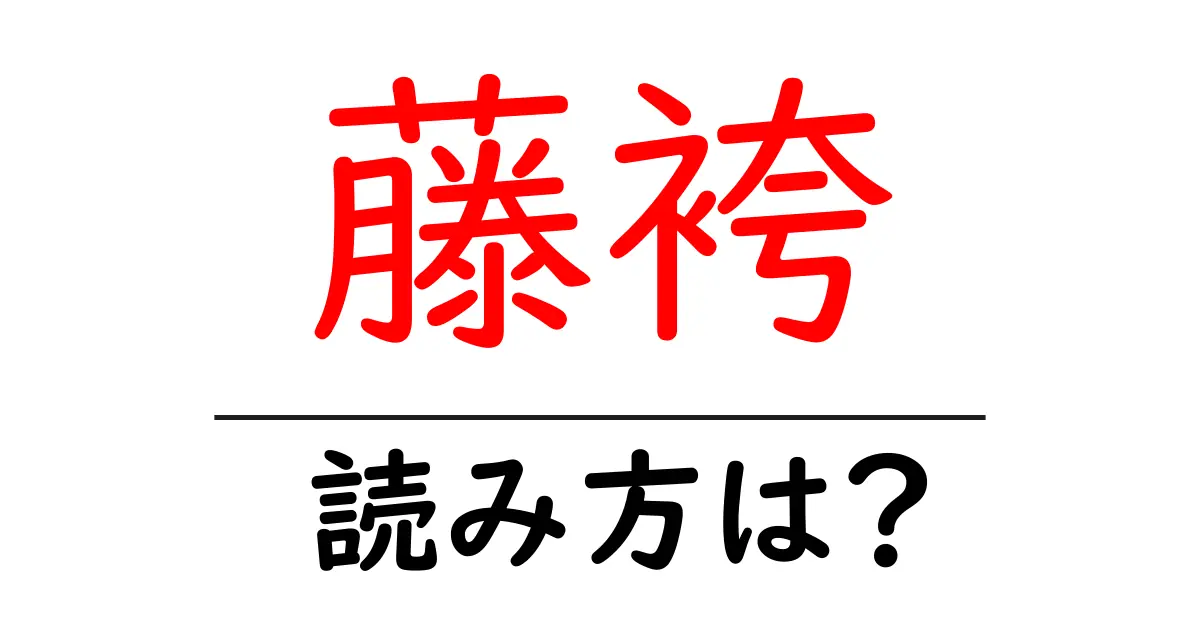

藤袴の読み方

- 藤袴

- ふじばかま

藤袴の読み方解説

「藤袴(ふじばかま)」という言葉の読み方について詳しく解説します。まず、「藤」という漢字は「ふじ」と読み、これは日本の植物に多く見られる藤(フジ)の蔓のことを指します。この字は、特にアケビや藤の花が絡み合う様子から名付けられたとも言われています。 次に「袴」です。この漢字は「はかま」とも読み、伝統的に着物の下に履く衣服を指しますが、「藤袴」では、特にこの言葉が「ふじばかま」と読まれることに注意が必要です。「藤袴」自体は、植物の一種であり、実際には「袴」が形容する部分が植物の葉や花に関係があるため、「袴」の部分についての読みの変化が起きたと考えられます。 全体として、「藤袴」を「ふじばかま」と読む際のポイントは、漢字の音読みと訓読みの融合にあると言えます。一般的には初めの部分の「藤」は音読みの「ふじ」となり、次の部分の「袴」は訓読みの影響を受けて音を変えた「ばかま」となっています。このように、漢字の異なる読み方の組み合わせが、日本語特有の面白い特徴の一つであることを理解すると、「藤袴」の読み方がより明確になるでしょう。

前の記事: « 藜の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 藪柑子の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »