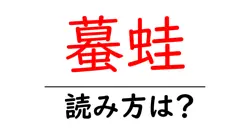

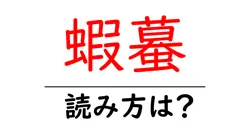

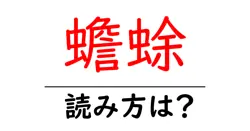

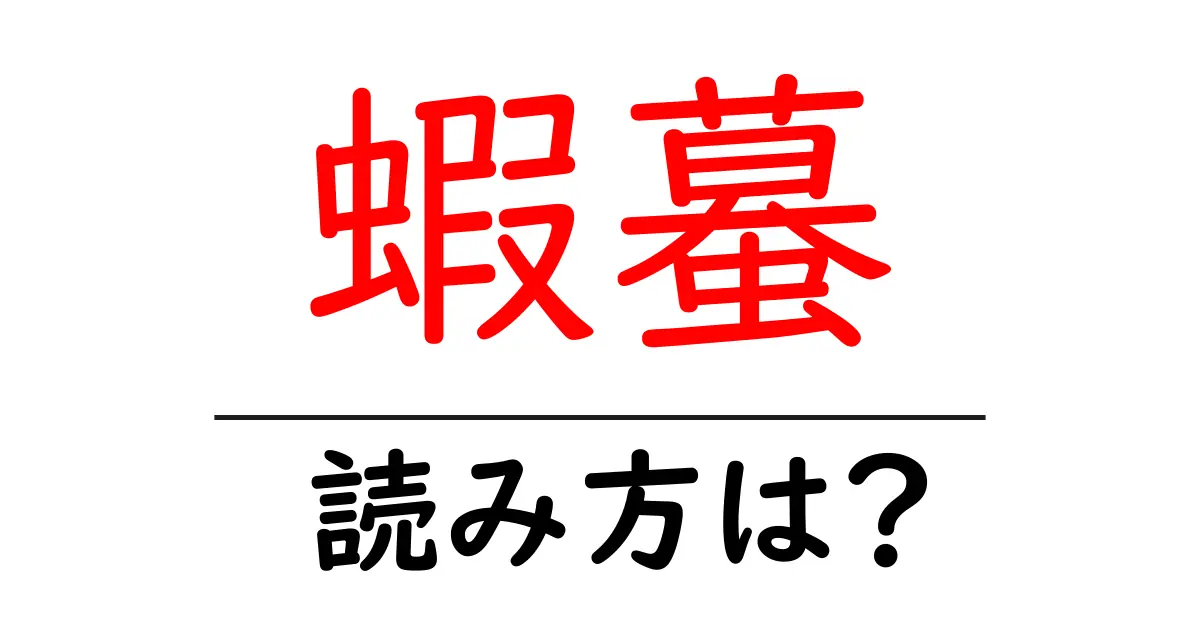

蝦蟇の読み方

- 蝦蟇

- がま

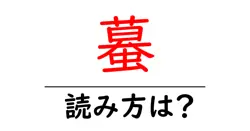

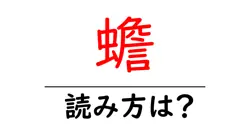

「蝦蟇(がま)」という言葉の読み方について詳しく解説します。「蝦蟇」は音読みで「がま」と読みますが、成り立ちを理解することで、よりその読みの背景が見えてきます。まず「蝦」(えび)という部首は、甲殻類や水辺に住む生物を表すことが多く、「蟇」は「かえる」を指します。そのため、「蝦蟇」という言葉は「水辺に住む生き物」に関連しています。 「がま」という読みは、訓読みとして用いられることが多いですが、特にこの表記においては音読みの影響も感じられます。日本語の読み方には、音読みと訓読みが存在し、蝦蟇のように非常に特定の生物を指す場合にその読み方が使われることがあります。実際、「がま」は日常的に使用されることが少ないため、初めてこの言葉に触れる方には耳馴染みがないかもしれません。しかし、「がま」は古典文学や自然に関する文脈でしばしば登場するため、知識として持っておくとよいでしょう。 このように、文字の成り立ちや読み方の背景を知ることで、「蝦蟇」という言葉はますます興味深いものになります。

蝦蟇(がま)は、両生類の一種で、特に大きなカエルの仲間を指します。日本では主に「ヒキガエル」と呼ばれる種類を指すことが多く、大きな体と太い胴体、肌の表面はざらざらとした質感が特徴です。蝦蟇は一般的に湿った場所に生息し、夜行性であるため、夜間に活動することが多いです。また、体の色は灰色や緑褐色など、周囲の環境に馴染むように変化することがあります。 蝦蟇は、その大きさから見た目が少し怖い印象を与えるかもしれませんが、実際には害をもたらすことは少なく、逆に害虫を捕食することで生態系に貢献しています。繁殖期にはオスの声が大きく響き渡り、特有の鳴き声でメスを呼ぶことでも知られています。日本の文化においても、蝦蟇は古くから様々な伝説や作品に登場し、時には知恵や富を象徴する存在として扱われています。

前の記事: « 蝦蛄の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 蝨の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »