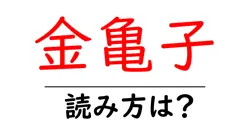

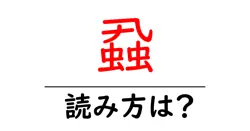

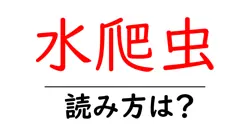

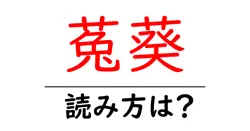

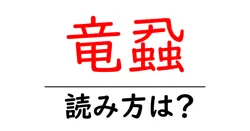

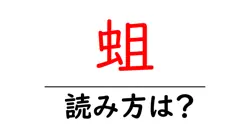

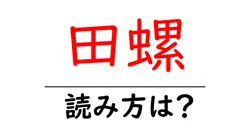

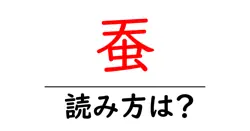

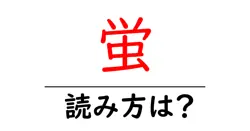

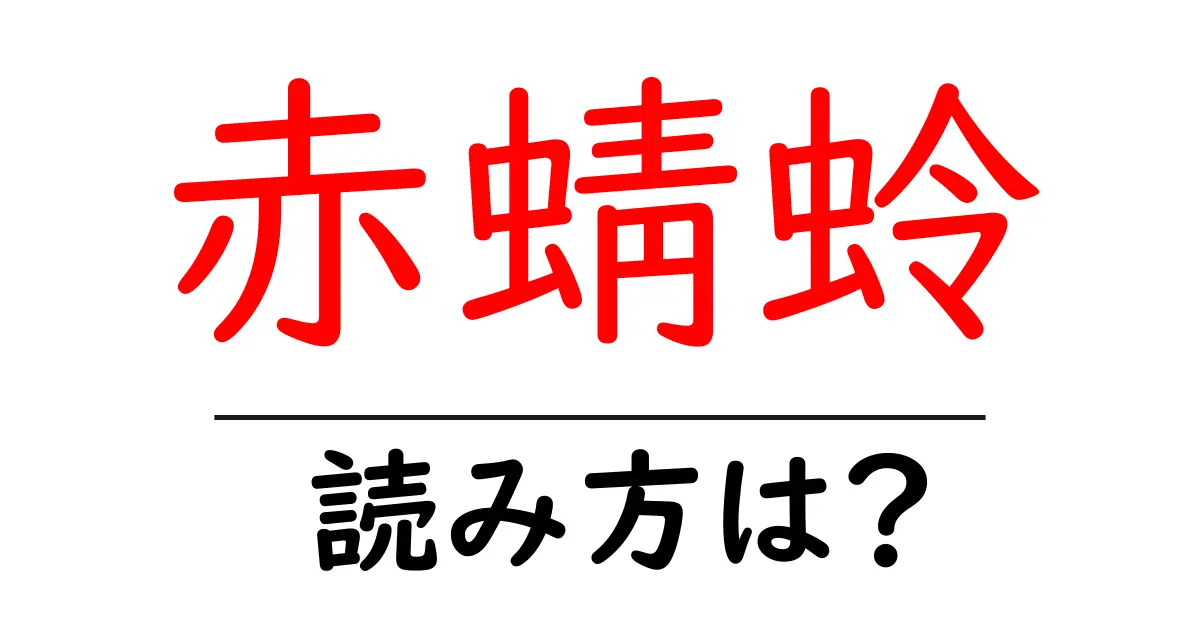

赤蜻蛉の読み方

- 赤蜻蛉

- あかとんぼ

「赤蜻蛉(あかとんぼ)」という言葉は、日本語において色と生き物を組み合わせた言葉です。「赤」はそのまま「アカ」と読みますが、「蜻蛉」は「トンボ」と読むことが一般的です。「蜻蛉」の漢字は、もともと昆虫の一種であるトンボを指すために用いられています。 「赤蜻蛉」という表現は、特に赤い色合いのトンボを指す場合に使われることが多いです。「赤」という漢字は、色を表す際に非常に利用されるもので、その他の色の表現と組み合わせることで、さまざまな色を持つ生き物や物の名前が作られます。 成り立ちとしては、「赤」は形容詞的にトンボの特性を示し、「蜻蛉」がその分類の特定を行う役割を果たしています。このように、漢字を使った言葉では、単に音を合わせるだけでなく、意味や特性をそれぞれの漢字に込めることが一般的です。また、「あかとんぼ」という読み方は、音訓混じりの読み方で、最初の部分の「赤」は訓読み、後の部分の「蜻蛉」は音読みで表現されています。日本語の読み方や漢字の成り立ちは、文化や自然に深く結びついており、こうしたやり取りが言葉の奥深さを感じさせます。

赤蜻蛉(あかとんぼ)は、赤い色をしたトンボの一種で、特に日本では夏の風物詩として親しまれています。学名は「Neurothemis terminata」ですが、一般に赤蜻蛉と呼ばれるのは特にオスで、鮮やかな赤色の体が特徴です。通常、体長はおよそ4~6センチメートルほどで、羽を広げた姿がとても美しいと評判です。赤蜻蛉は水辺や湿った場所に生息し、主に昆虫を捕食します。子供の頃は水中で幼虫として生活し、その間に数回の脱皮を経て成虫に成長します。日本では「秋のトンボ」とも呼ばれ、秋の訪れを感じさせる存在として、多くの人に親しまれています。

前の記事: « 赤翡翠の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 越列機の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »