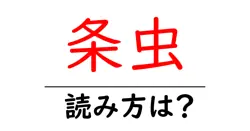

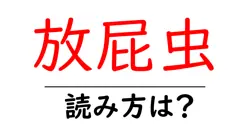

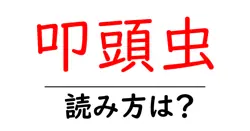

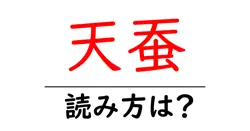

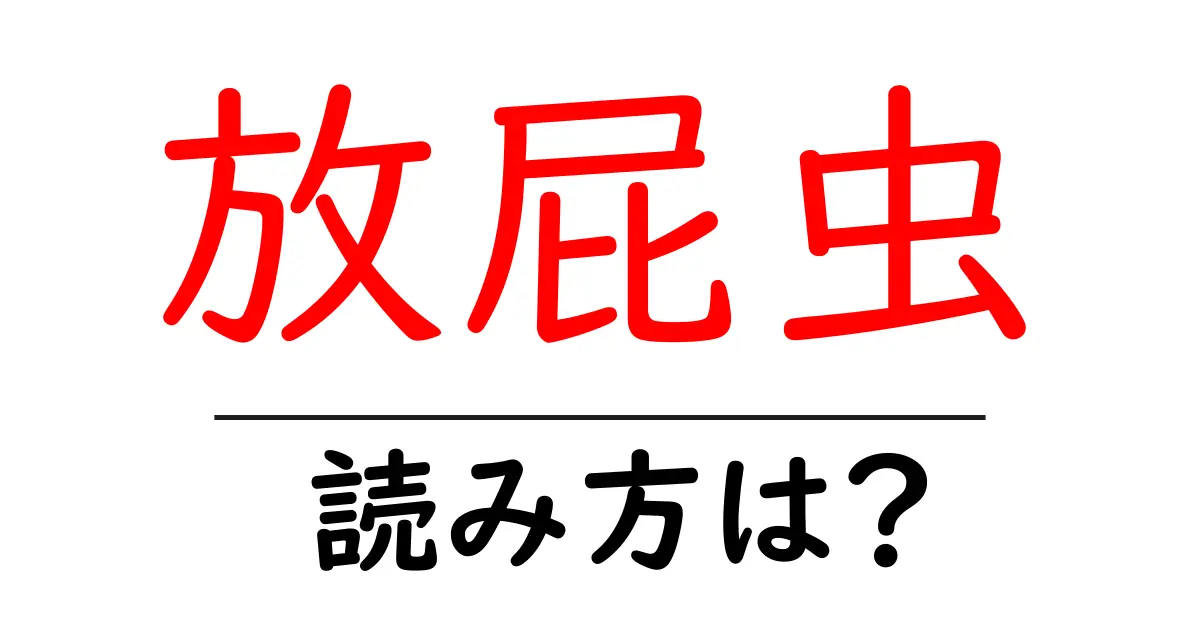

放屁虫の読み方

- 放屁虫

- へひりむし

放屁虫の読み方解説

「放屁虫(へひりむし)」という言葉は、日本語の中で特定の生物を指す名称です。この名前は、二つの部分から成り立っています。「放屁」は「はうぴ」と読み、「屁を放つ」という意味を持つ動詞に由来しています。「虫」は「むし」と読み、一般的には小さな生き物を指す言葉です。特に、昆虫やその類の生物を表す際に使われます。この組み合わせにより、「放屁虫」という言葉は、屁を放つ特性を持つ昆虫や似たような生物を指すことになります。読み方の「へひりむし」は、語の音節を平易に聞き取りやすくすることで、一般的に使われる口語的なスタイルとして受け入れられている形となっています。こうして、放屁虫という言葉はその特性と生物学的区分を明示する際に使用されるのです。

放屁虫の意味を解説

放屁虫(へひりむし)は、無脊椎動物の一種で、主に海に生息する生き物です。正式には「フジツボ」とも呼ばれ、非常に小さな甲殻類の仲間に分類されます。この名前は、彼らが外敵から身を守るために体内に化学物質を生成し、これを排出する際に独特な匂いを放つことから由来しています。放屁虫は、主に岩や船底、または他の物体に付着して生活することで知られています。種類によって異なりますが、大部分は水中でプランクトンや小さな有機物を捕食し、生態系の中で重要な役割を果たしています。可愛らしい見た目とは裏腹に、特異な生態を持つ放屁虫は、海の生物多様性に貢献しています。

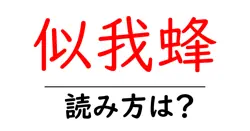

前の記事: « 擬宝珠の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 文旦の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »