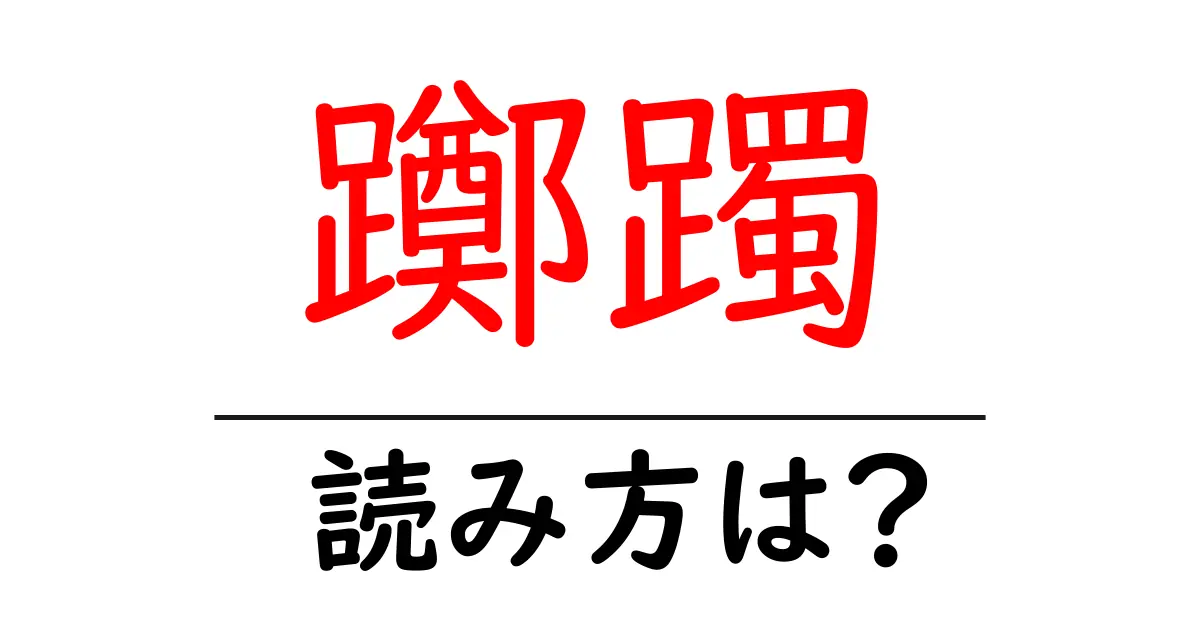

躑躅の読み方

- 躑躅

- つつじ

「躑躅(つつじ)」という言葉は、植物名として広く知られています。まず、漢字の構成に注目すると、「躑」は「足を踏み入れる」や「歩く」といった意味を持つ部首の「足」を含んでいます。一方、「躅」は「つきやすい」や「根がついている」という意味があるため、植物に関わる漢字として非常に適切です。 このように、「躑躅」は、植物の生態を反映した形で名付けられていると言えます。また、音読みと訓読みの違いも見逃せません。「つつじ」という読みは訓読みであり、日本語特有の音の響きを持つ単語の一つです。 この言葉を発音する際は、両方の音「つ」と「つ」を使用することがポイントです。以下の注意点をご参考にしてください。まず「つ」は清音で明確に発音し、「づ」は濁音になることを意識しましょう。特に「つつじ」を言う時は、両音間に間を置かずに滑らかに発音することが大切です。 このように、躑躅(つつじ)の読み方には、漢字自体の意味や音の特色、そして日本語の発音ルールが絡み合っていることがわかります。

躑躅(つつじ)は、ツツジ科に属する植物の一群を指しています。一般的には、春に美しい花を咲かせることで知られています。ツツジの花は鮮やかな色彩が特徴で、赤、ピンク、白など様々な色の花をつけるものがあります。日本の各地で広く見られ、公園や庭園などで栽培されることが多いです。 ツツジは低木として成長し、通常は1メートルから2メートルの高さになります。葉は常緑または落葉で、葉の形状は一般的に先が鋭く細長い形をしています。花は5枚の花弁から成り、しばしば圧倒的に目を引く大きさで咲き誇ります。 躑躅はその美しさから、日本の文化や詩歌にも頻繁に登場し、春の訪れを告げる植物として人々に親しまれています。また、ツツジ属の植物にはいくつかの種があり、それぞれに異なる特徴や花言葉を持っています。一般的に、ツツジは「初恋」や「愛の灯」という花言葉を持ち、恋愛の象徴としても知られています。

前の記事: « 蹴球の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 躯の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »