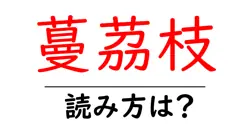

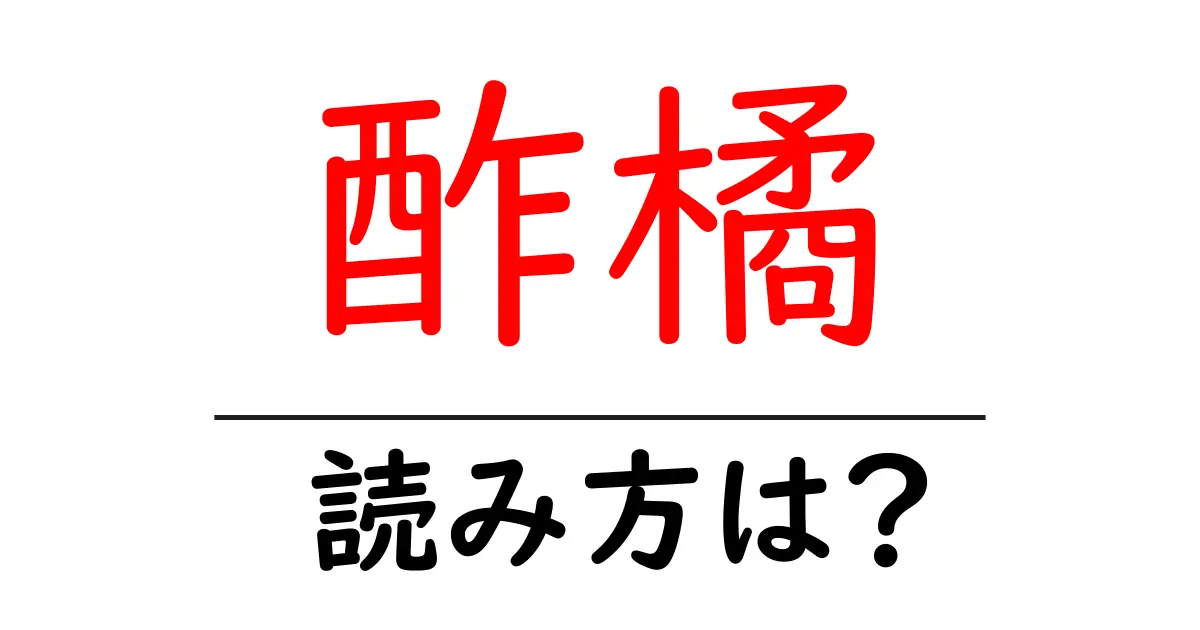

酢橘の読み方

- 酢橘

- すだち

「酢橘(すだち)」という言葉の読み方について詳しく解説します。「酢橘」は、"す"と"だち"に分けることができます。"す"の部分は、通常、日本語の中で「酢」の読み方と同じで、「す」と読みます。一方、「だち」は「橘」という漢字から来ており、この漢字は「たち」とも読む場合もありますが、「すだち」という特定の読み方で使われています。 「酢橘」という言葉は、元々はいつの時代からかはわからないものの、橘の樹に関連し、日本の特有の柑橘類を指す言葉です。この「橘」という字に対して「だち」という音が当てられることで、特定の柑橘を指す言葉になっています。 このように、酢橘は濁音の入らないクリアな音で構成されており、語感も爽やかです。この読み方は、自然界での果物を象徴するような響きを持っており、実際に食用としても広く使用されるため、軽快な響きが連想されます。整体として、酢橘の「すだち」という読み方は、日本語特有の漢字の音読みと訓読みの特性を活かした、響きやすく、覚えやすい言葉となっています。

酢橘(すだち)は、主に日本で栽培されている柑橘類の一種で、特に酸味が強いのが特徴です。果実は小さく、直径は約4~6センチメートルほどで、色は緑色から淡い黄色に変化します。酢橘は、主に料理や飲み物に使われることが多く、特に刺身や天ぷらなどの料理に添えられることが一般的です。その酸味は、料理に爽やかな風味を加え、食材の味を引き立てる効果があります。また、酢橘の皮には香りもあり、香りを楽しむために皮ごと使うこともあります。酢橘は日本の夏の風物詩とも言われており、特に地域によっては、地元の特産品として愛されています。

前の記事: « 酒杯の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 酢漿草の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »