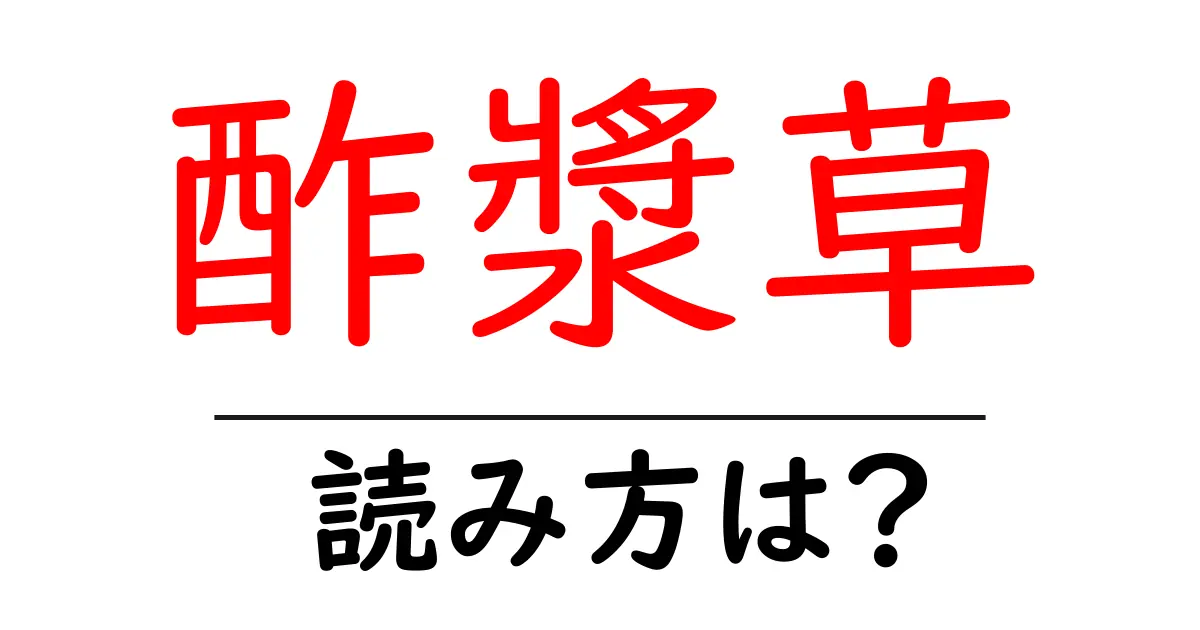

酢漿草の読み方

- 酢漿草

- かたばみ

「酢漿草(かたばみ)」という言葉は、植物の名前であり、特にマメ科の一種に属しています。この言葉は、「酢漿」という二つの漢字と、「草」という漢字から成り立っています。「酢漿」という部分の読み方は「かたばみ」であり、これは「かたばみ」という音が当てられています。「酢」は日本語の「す」と読み、酸っぱい液体を示す漢字として一般的ですが、「酢漿草」では「かたばみ」という特有の読みが成立しています。「漿」という字は、液体や水分を指す意味を持つ字で、ここでは「す」との組み合わせで用いられています。「草」は、そのまま「くさ」と読み、植物を意味するため、全体として「酢漿草(かたばみ)」は特定の植物を指す名前となっています。 「かたばみ」の読みは、漢字の音訓読みの複合で形成されており、形としては古い言葉から派生したもので、日本語の音韻体系の中で独特な発音を持っています。また、「かたばみ」を構成する要素の中には、対称性や草木にまつわる成り立ちが影響を与えていると考えられています。それにより、語感も独特で、特定の自然のイメージを呼び起こす響きになっています。

酢漿草(かたばみ)は、主にマメ科に属する多年草の一種であり、特に「エニシダ」とも呼ばれる小さな花を咲かせることで知られています。日本では主に庭や野原などに分布しており、環境に適応する力が強い植物です。一般的には地面を這うように成長し、葉は三つ葉の形をしています。 酢漿草の「酢」は、葉や茎が酸味のある味を持つことに由来しています。これは、植物が含む酸性成分が影響しています。この特徴的な風味から、昔から食用としても利用されてきました。 また、酢漿草は日本の伝統的な民間療法においても重要な役割を果たしており、胃腸の調子を整えると言われることもあります。なお、酢漿草は花が少し変わった形をしており、独特な見た目からも注目される植物です。日常生活の中で目にすることも多いので、その名前や特性を知っておくと良いでしょう。

前の記事: « 酢橘の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 辛夷の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »