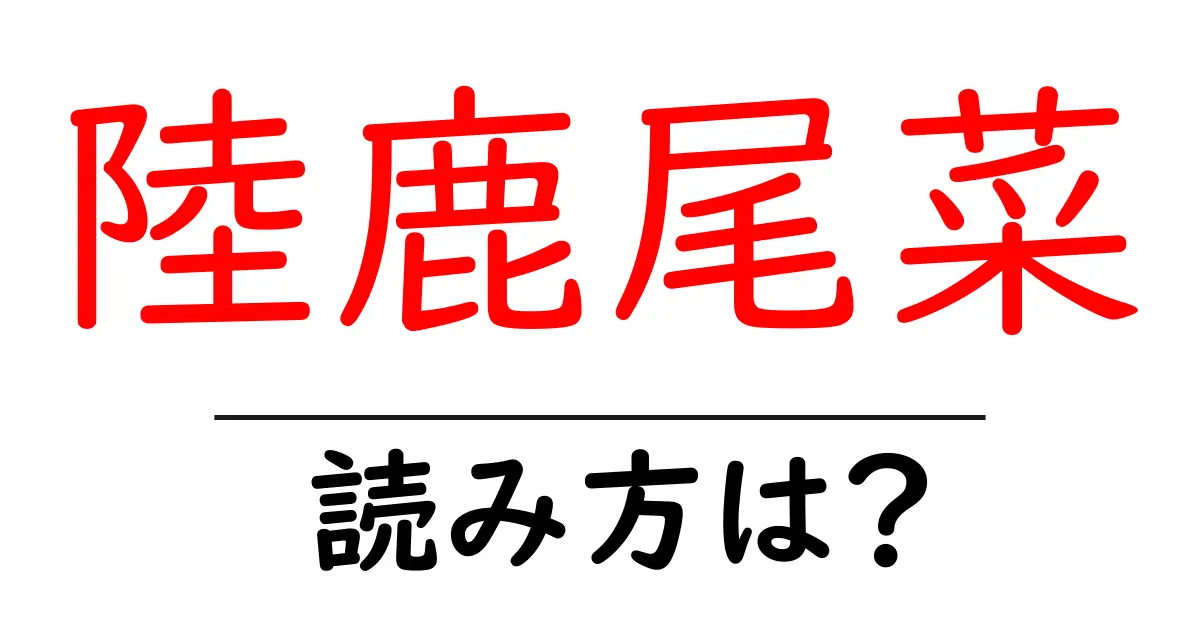

陸鹿尾菜の読み方

- 陸鹿尾菜

- おかひじき

「陸鹿尾菜」(おかひじき)は、日本語の植物名であり、その読み方は特に日本語の音韻体系を反映しています。この言葉は、漢字を用いた表記となっており、それぞれの漢字に特有の読み方があります。まず、"陸"(おか)の部分は"陸"(りく)の音訓読みから派生していますが、ここでは特有の読みとして"おか"が使われています。次に、"鹿"(ひじき)は、「ひじき」とも読まれる植物名が由来であり、通常は「ここ」とは異なる読み方ですが、ここでは訓読みとして「ひじき」が用いられています。そして、"尾菜"(ざい)は、"菜"(な)が「植物」を示す一般的な意味を持ち、こちらは音読みで「ざい」となります。全体として、「陸鹿尾菜」は「おかひじき」と読み下され、これは日本独特の言葉の成り立ちを反映していると言えます。また、この読み方は日本語における漢字の音読みと訓読みの使い分けがうまく調和している好例です。

陸鹿尾菜(おかひじき)は、主に日本の沿岸地域に生息する海藻の一種で、特に食用として知られています。一般的には淡い緑色から褐色を帯びた見た目をしており、細長い茎が特徴です。この植物は潮間帯や干潟に自生し、日当たりの良い場所を好むため、主に海の近くで見られます。\n\nおかひじきの名前は、干潟で取れることから「陸」と「鹿」を組み合わせたもので、特に「鹿」は、日本で昔から海の幸を求める動物として知られていることに由来しています。また、「ひじき」の名前がついているのは、他の海藻類と同様に栄養価が高く、食材としても利用されているためです。\n\nこの植物は、ビタミンやミネラルが豊富で、特に食物繊維が多いため、健康に良いとされています。日本では、酢の物や汁物の具、または和え物などに使われ、食卓に彩りを添える役割を果たしています。\n\nおかひじきは、環境に優しい食材としても注目されており、その栽培方法は持続可能な農業の一環として推奨されています。

前の記事: « 陸稲の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 隈笹の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »