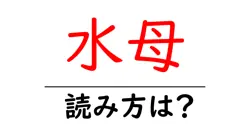

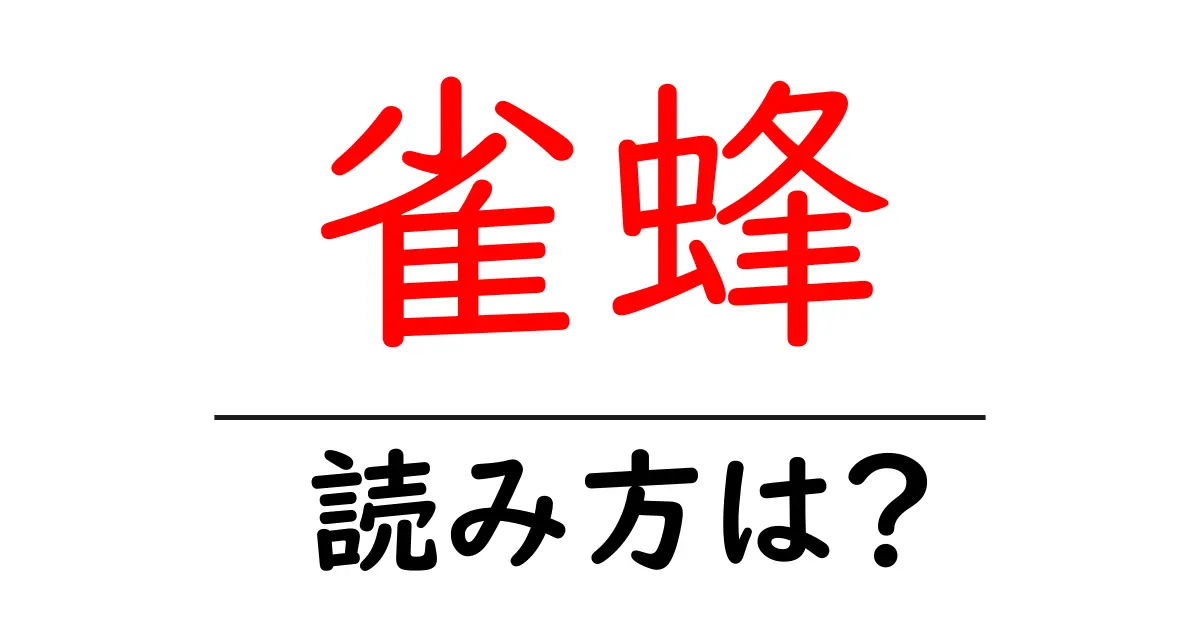

雀蜂の読み方

- 雀蜂

- すずめばち

「雀蜂(すずめばち)」という言葉は、漢字二つから成り立っています。最初の漢字「雀」は、日本語で小さな鳥、特にスズメを指します。この漢字は、音読みでは「ジャク」や「シュン」、訓読みでは「すずめ」とも読まれます。ここでの「雀」は、スズメという小さな鳥に似た形や大きさの昆虫を指す際に用いられています。 次の漢字「蜂」は、昆虫の一つであるハチを指します。音読みでは「ホウ」「ハチ」と読み、訓読みでも「はち」と読まれます。この「蜂」は、特に巣を作り、蜜を集めるハチ類を表す際に使用されます。 この二つの漢字を合成することで、スズメほどの大きさのハチであることを強調しています。タガメ目やハチ目に属する昆虫全般を指す言葉として広く使われる「雀蜂」は、いわば見た目が小さな雀に似ている蜂を表現した言葉です。 読み方の「すずめばち」は、訓読みである「すずめ」と音読みの「蜂」を組み合わせた形で、すべての部分で日本固有の音に基づく自然な発音となっています。このように、日本語の言葉は漢字の読み方や意味、成り立ちが複雑に絡み合い、独自の文化や知識を反映しています。

雀蜂(すずめばち)は、主にスズメバチ科に属する大型の昆虫のことを指します。これらの昆虫は一般に、体長が数センチメートルから数十センチメートルに達し、日本を含むアジア地域に広く分布しています。 スズメバチは社会性を持つ昆虫で、特に女王バチが巣を作り、労働者バチが巣を守ったり、餌を集めたりします。巣は通常、木の樹皮や地面に作られ、紙のような素材でできています。 また、雀蜂は攻撃的な性質を持ち、巣に近づくと威嚇したり、刺したりすることがあります。特に夏から秋にかけて活動が活発になり、注意が必要です。しかし、彼らは生態系において重要な役割を果たしており、害虫を捕食することで農作物を守る役割も担っています。 雀蜂は日本語では「すずめばち」と読み、見た目の特徴から小さな雀に似ていることが、その名の由来とされています。

前の記事: « 雀の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 雀鷂の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »