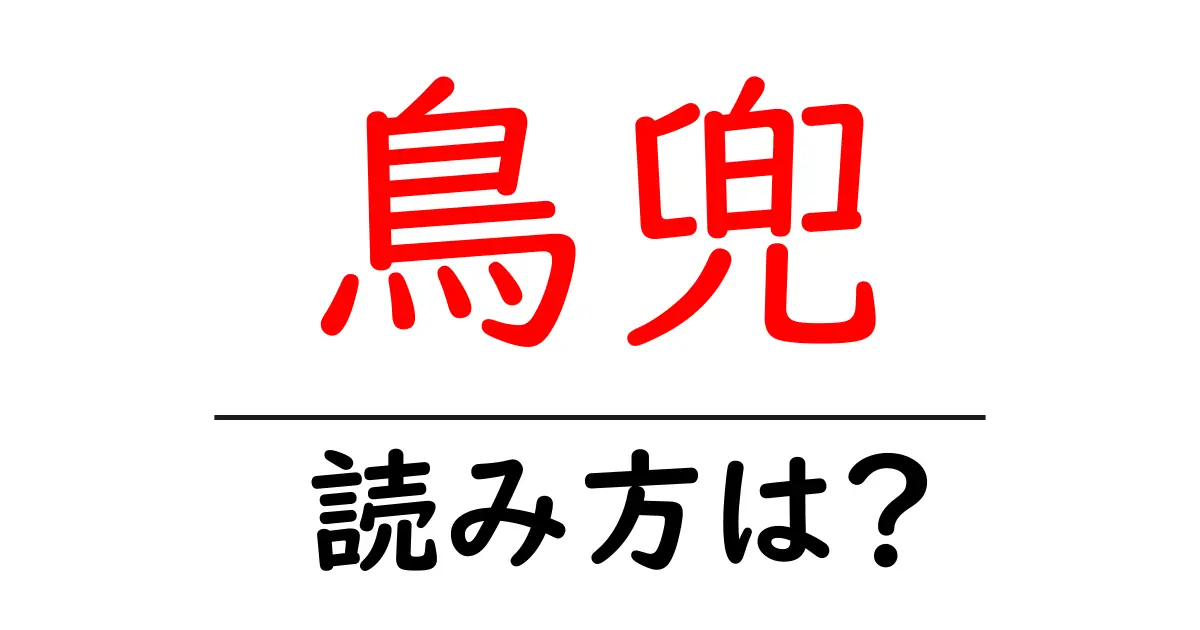

鳥兜の読み方

- 鳥兜

- とりかぶと

「鳥兜(とりかぶと)」という言葉の読み方について解説いたします。まず、「鳥」という漢字は「とり」と読み、一般的に鳥類を指す語として広く使用されています。「兜」は「かぶと」と読み、兜は日本の武士が着用する甲冑の一部であることから、物理的な形状に関連しております。このように、二つの漢字が組み合わさって「鳥兜」という単語が構成されています。 「鳥兜」の発音は「とりかぶと」となりますが、この言葉が「とり」と「かぶと」の二つの部分から構成されているため、それぞれの部分の音を組み合わせて読むのがポイントです。 さらに、「とり」の部分は、音読みと訓読みを持つ漢字の一例です。「鳥」は訓読みでは「とり」となり、成語や熟語など様々な場面で使用されています。「兜」の方も同様に、音読みで「トウ」や訓読みで「かぶと」と読むことができますが、今回の「鳥兜」では訓読みの「かぶと」を用いています。 このように、漢字の読み方には訓読みと音読みが存在し、文脈に応じて適切な読み方を選ぶ必要があります。特に「鳥兜」という言葉では、これら二つの漢字からなる音の組み合わせを意識してスムーズに発音することが求められます。

鳥兜(とりかぶと)は、一般的に植物の一種で、特に「トリカブト」とも呼ばれるものを指します。トリカブトは、キンポウゲ科の多年草で、特にその美しい花が特徴として知られています。日本では山地や森林に自生していることが多く、白や青、紫などの色の花を咲かせます。 しかし、トリカブトはその美しさとは裏腹に、非常に毒性が強い点が特徴です。植物の全体にアルカロイドという有毒成分が含まれており、特に根や葉には多く含まれています。このため、誤って食べてしまうと中毒症状を引き起こす危険性があるため、注意が必要です。 鳥兜という名前の由来は、花の形状がまるで鳥の頭を覆う兜のように見えることから名付けられたとも言われています。特にその花は、独特な形をしており、観賞用としても人気がありますが、その毒性から取り扱いや注意が重要です。自然に生息する場所では、多くの昆虫や小動物のための生息地ともなっていますが、人間にとっては扱いに注意が必要な植物です。

前の記事: « 鱸の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 鳥馬の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »