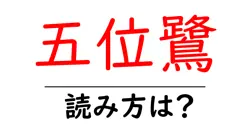

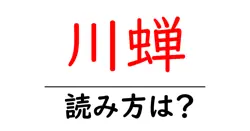

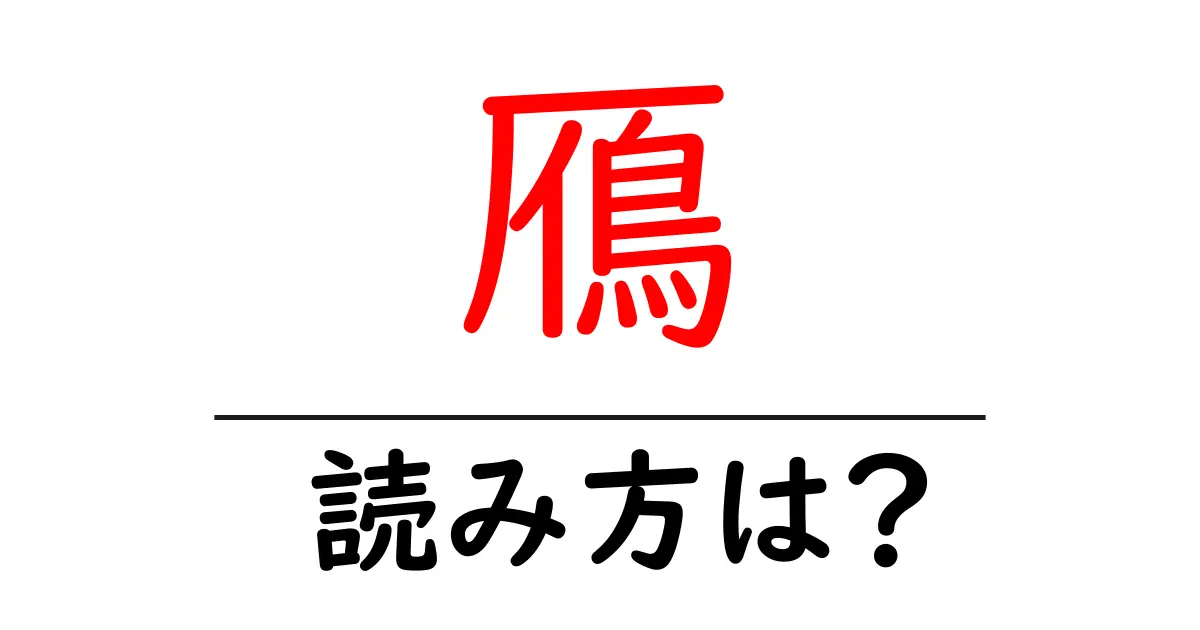

鴈の読み方

- 鴈

- かり・がん

「鴈(かり・がん)」という漢字は、鳥類に関する用語として使われます。読み方には二つのバリエーションがあり、それぞれの場面によって使い分けられます。まずは「かり」と読む場合についてです。この読み方は、特に「かり」として用いる際には、古典的な表現や文学的な文脈で見られることが多いです。謡曲や古典文学の中では、この読みが使われることが一般的です。この読みは、詩的なニュアンスを持つことが特徴です。 一方で「がん」と読む場合は、主に生物学的な文献や専門書で使用されることが多いです。この読み方は、特に鳥類の一種を指す際に用いられることが多く、実用的な場面での使用になります。 「鴈」という漢字は、部首が「鳥」であり、鳥類に関連することを示しています。このように、同じ漢字が異なる読み方を持つことは日本語の特徴の一つであり、文脈に応じて使い分けることが必要です。この複数の読み方を理解することが、日本語を深く学ぶ手助けとなります。

「鴈(かり・がん)」は、主に水辺や湿地に生息する大型の鳥を指す言葉です。特に、「かり」は特定の種類の鴈を指すことが多く、温暖な地域に生息していることが一般的です。一方で「がん」は、広くその仲間の鳥の総称を指します。具体的には、鴨(かも)や白鳥(はくちょう)、さらにはそれらと類似した鳥たちを含む場合があります。鴈は、冬季に飛来する渡り鳥としても知られており、特に北海道や沖縄などで観察されることが多いです。また、鴈は多くの場合、冬の風物詩として人々に親しまれ、その存在は文化や詩においても重要な位置を占めています。自然環境の変化や繁殖地の減少により、一部の鴈の種類は絶滅の危機に瀕していますが、その美しい姿と声は多くの人々に愛されています。

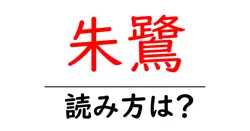

前の記事: « 鴇の読み方は?難読語の読みと意味を解説

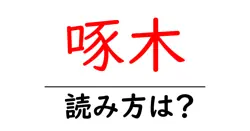

次の記事: 鴎の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »