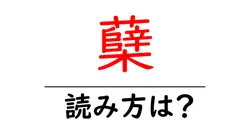

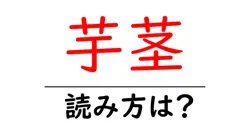

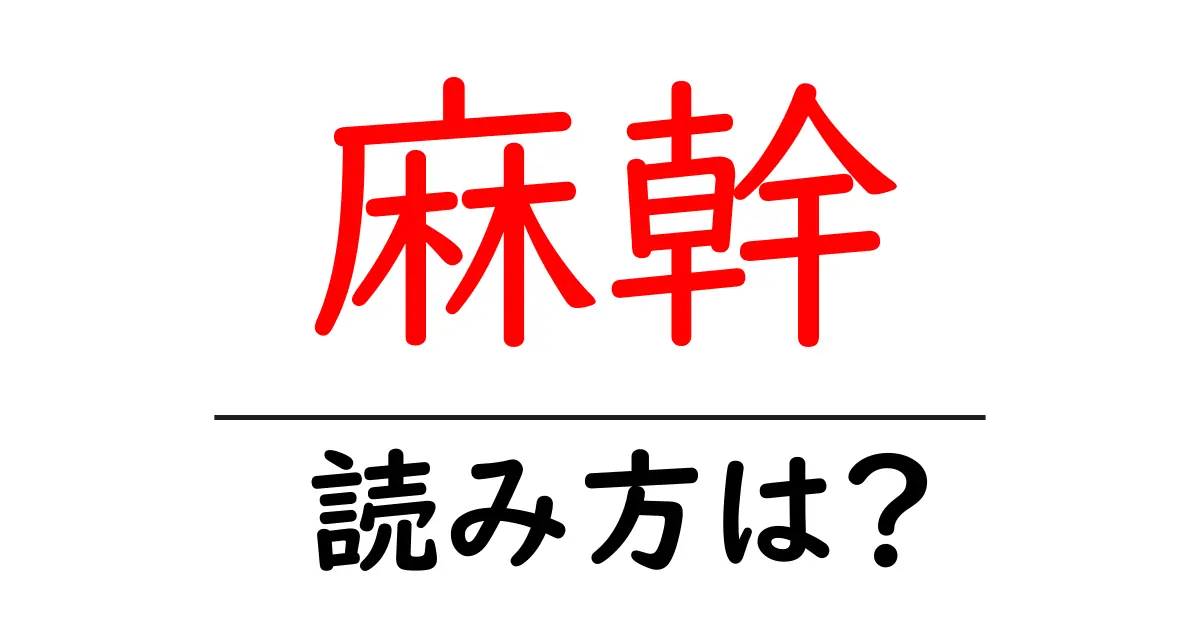

麻幹の読み方

- 麻幹

- おがら

麻幹の読み方解説

「麻幹(おがら)」という言葉の読み方について解説いたします。「麻」は「アサ」と読み、植物の一種で、特に麻の繊維を指すことが多いです。一方、「幹」は「みき」とも読み、木の太い部分を意味しますが、ここでは「おがら」と読みます。この読み方の背景には、麻の茎や幹を指して用いる特別な言い方があります。「おがら」は、主に麻の幹から作られた細長い繊維のことを指しており、伝統的には火を起こすための材料としても利用されてきました。このように、音読みと訓読みが組み合わさることで、特定の物や概念を表現している点が興味深いです。日本語には、このように特有な読み方が多く存在し、言葉の成り立ちを理解することで、より深く日本文化やその背景に触れることができるでしょう。

麻幹の意味を解説

麻幹(おがら)とは、麻の植物の茎や幹を指します。特に、麻は繊維として利用されることが多く、その茎からは強靭な繊維が取れるため、古くから布や紐などの素材として重宝されています。麻幹は、栄養分を含んだ内部の部分が詰まった構造になっており、これが植物の成長や支持に重要な役割を果たします。また、麻は単に素材としてだけでなく、漢方や伝統的な医療にも利用される植物であり、麻幹もその一部として注目されています。麻幹は、特に日本や中国をはじめとするアジアの多くの地域で利用されています。

前の記事: « 麺麭の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 麻殻の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »