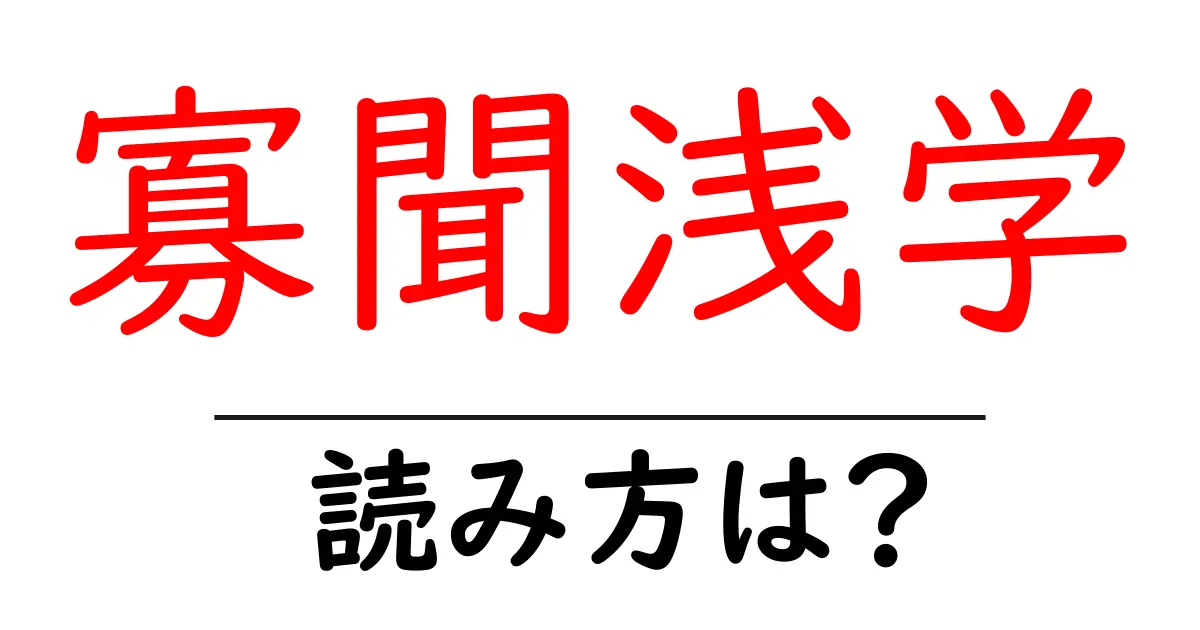

寡聞浅学の読み方

- 寡聞浅学

- かぶんせんがく

「寡聞浅学(かぶんせんがく)」は、漢字の読み方に由来しています。「寡」は「か」という音読みで、「少ない」という意味を持っています。「聞」は「ぶん」または「きく」と読むことが多いですが、ここでは「ぶん」となり、意味は「聞くこと」です。「浅」は「せん」という音読みで、「浅い」、「表面的な」という意味合いを持っています。「学」は「がく」という音読みで、知識や学びを指します。 この四字熟語は、これらの漢字の音読みを組み合わせたもので成り立っています。各漢字を分解して見てみると、「寡」と「聞」を合わせて『少ししか聞いていない』という意味があり、続けて「浅」と「学」を組み合わせることで『知識も表面的である』という意味となります。つまり、一つ一つの漢字の意味を足し合わせることが、全体としての熟語の意味を理解する手助けとなります。これにより、読み方が明確になり、理解が深まります。音読みによる漢字の組み合わせに注目し、慎重に読み方を考えることで、「寡聞浅学」という言葉の音の流れも感じることができるでしょう。

「寡聞浅学(かぶんせんがく)」は、自分の持っている知識や学識が非常に限られていることを意味する四字熟語です。この言葉は、一般的に自分の無知を謙遜して表現するために使用されます。「寡」は「少ない」「少なく」という意味を持ち、「聞」は「聞く」や「知識」を指し、「浅」は「浅い」や「深くない」を意味します。「学」は「学び」や「知識」を指しており、全体としては「聞くことが少なく、学びが浅い」というニュアンスになります。つまり、知識が乏しく他の人に比べて学問が浅いことを自覚し、それを表現する際に用いられます。特に、他者に対して自分の知識を過小評価して伝える時に使われることが多く、謙虚さを表す表現として非常に適しています。

- 私は歴史について寡聞浅学なので、詳しい話はできません。

- 彼女は寡聞浅学を恥じて、もっと勉強することを決意した。

- 無知無学:知識や学問が全くないこと。

- 愚昧盲目:無知で物事の真実が見えないこと。

- 粗忽無知:慎重さや知識がなく、軽率であること。

前の記事: « 宣戦布告の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 小人革面の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »