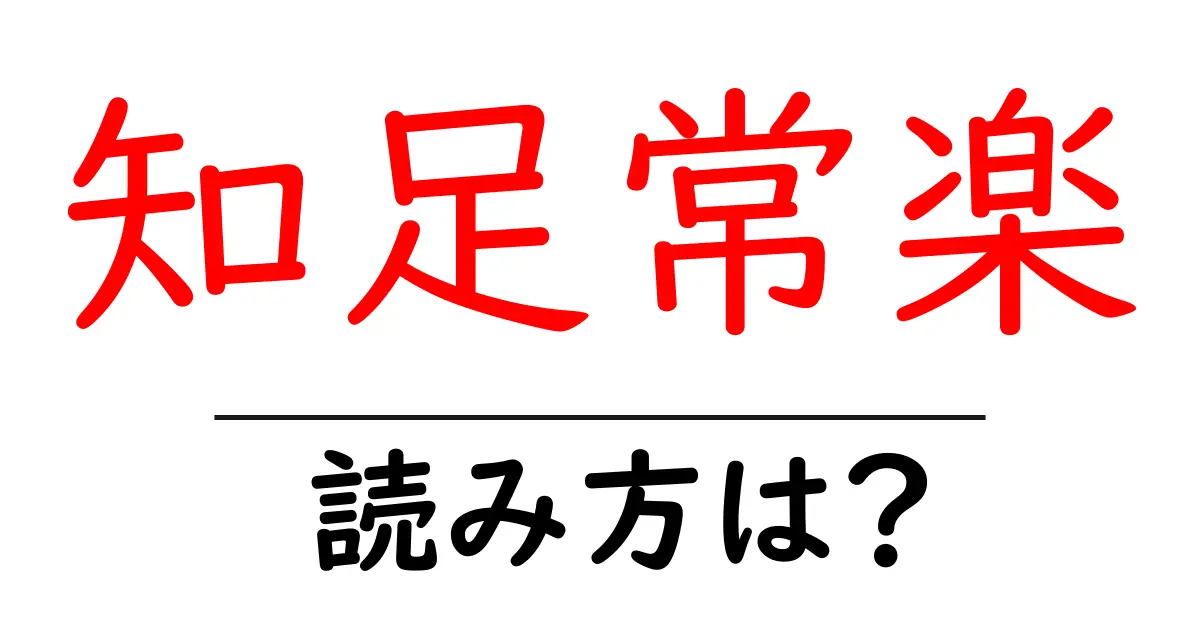

知足常楽の読み方

- 知足常楽

- ちそくじょうらく

「知足常楽(ちそくじょうらく)」は、日本語の四字熟語で、個々の漢字に分けて読み方を詳しく解説します。まず、四字熟語は漢字が4つ組み合わさった言葉で、特定の意味や思想を表現します。「知足常楽」に含まれる漢字は既に画数の多いものが多いですが、それぞれ意味を持っています。 1. **知(ち)**:この漢字は「知る」という意味を持ち、音読みは「チ」、訓読みは「しる」です。ここでは音読み「ち」を使用しています。 2. **足(そく)**:この漢字は「足りる」という意味を持ち、音読みは「ソク」、訓読みは「たりる」です。音読みの「そく」が選ばれています。 3. **常(じょう)**:この漢字は「常に」という意味を持ち、音読みは「ジョウ」、訓読みは「つね」です。こちらも音読みの「じょう」が使われています。 4. **楽(らく)**:この漢字は「楽しい」という意味を持ち、音読みは「ラク」または「ガク」で、訓読みは「たのしい」です。この熟語では音読みの「らく」が使われています。 これらの漢字が組み合わさって「知足常楽」となるのですが、構成としては、音読みが中心となっているため、全体として「ちそくじょうらく」と読むことになります。四字熟語は、意味を伝えることだけでなく、音の響きも大切にされています。特にこの熟語は、日本の文化や哲学を反映したもので、響きにも美しさがあります。

「知足常楽(ちそくじょうらく)」は、文字通り訳すと「足りるを知り、常に楽しむ」という意味です。この四字熟語は、持っているものに対して感謝し、満足することの大切さを表しています。人生において、欲望に翻弄されず、自分の持っているもので心から満足し幸福を感じることが重要であると教えてくれます。つまり、物やお金に対する欲求を抑え、シンプルな幸せの中に喜びを見出す姿勢を指しています。「知足」とは、自分の持っているものが十分であることを理解し、「常楽」はその理解に基づいていつでも幸せでいることを意味します。この考え方は、精神的な豊かさを追求するうえで非常に重要で、多くの人々にとっての幸福の秘訣とも言えるでしょう。

- 彼は知足常楽の考え方を持っていて、少ない持ち物でも満足している。

- 知足常楽の精神を忘れずに、日々の生活を大切にしよう。

- 満足常楽:物質的な豊かさよりも、心の満足を重視すること。

- 足るを知る:自分が持っているものに満足し、それ以上を求めないこと。

前の記事: « 知足安分の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 知足者富の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »