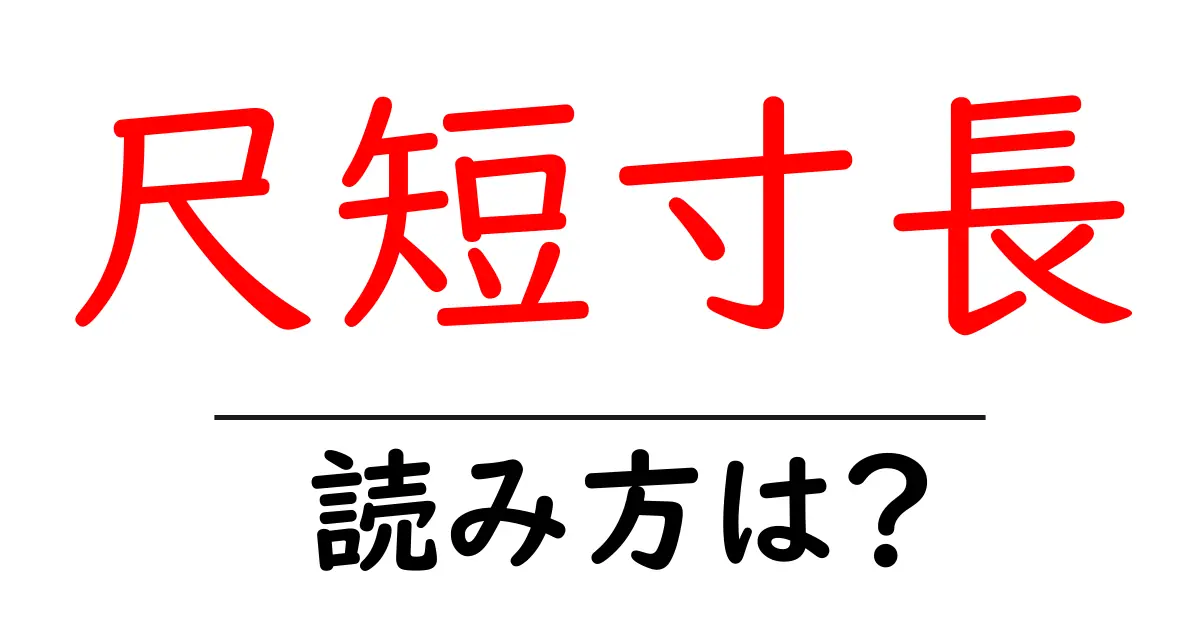

尺短寸長の読み方

- 尺短寸長

- せきたんすんちょう

「尺短寸長(せきたんすんちょう)」は、日本語の四字熟語の一つで、音読みと訓読みの組み合わせから成り立っています。この四字熟語は、漢字の音読みを用いています。まず、「尺(しゃく)」は日本語では通常、「せき」とも読まれますが、ここでは「せき」と読まれています。 "尺"や"寸"は日本の伝統的な長さの単位であり、一般的に音読みが使われるため、この読み方が選ばれています。次に、「短(たん)」は、そのまま音読みの"たん"として発音されます。「寸(すん)」も同様に音読みで"すん"と読みます。そして最後に「長(ちょう)」も音のまま"ちょう"と読みます。 このようにこの四字熟語は、すべて音読みで構成されており、それが特徴的です。日本語の漢字熟語には、音読みと訓読みが混在していることもありますが、「尺短寸長」の場合は、すべて音読みで統一されていることから、覚えやすいリズムがあります。四字熟語の多くはこのように視覚的にも音声的にも美しさを持つことが多いので、覚える際にはその点も考慮すると良いでしょう。

尺短寸長(しゃくたんすんちょう)という四字熟語は、物事の大きさや程度の違いを表す言葉です。具体的には、尺(しゃく)と寸(すん)という二つの単位を用いて、その長さが異なることを指しています。尺は約3.03メートル、寸は約3.03センチメートルであり、このように両者が異なるため、何かの短い部分と長い部分を表現するときに使われます。 この言葉には、「物の良し悪しや価値は、見かけの部分だけでは判断できない」という意味が込められることがあります。つまり、見た目が短い部分があるからといって、それが必ずしも劣っているわけではなく、見えない部分に価値があるかもしれないという考え方を示唆しています。尺短寸長は、人や物事の本質を見極めることの重要性を教えてくれる表現としても捉えられます。

- 彼は尺短寸長の考え方を理解しており、状況に応じて適切な行動を選んでいる。

- この作品は尺短寸長のバランスが絶妙で、見る者を引き込む魅力がある。

- 寸善尺悪:短所よりも長所を重視すること。

- 寸楷尺篆:大小の違いにかかわらず、同じ原則に従うこと。

前の記事: « 小人革面の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 山海珍味の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »