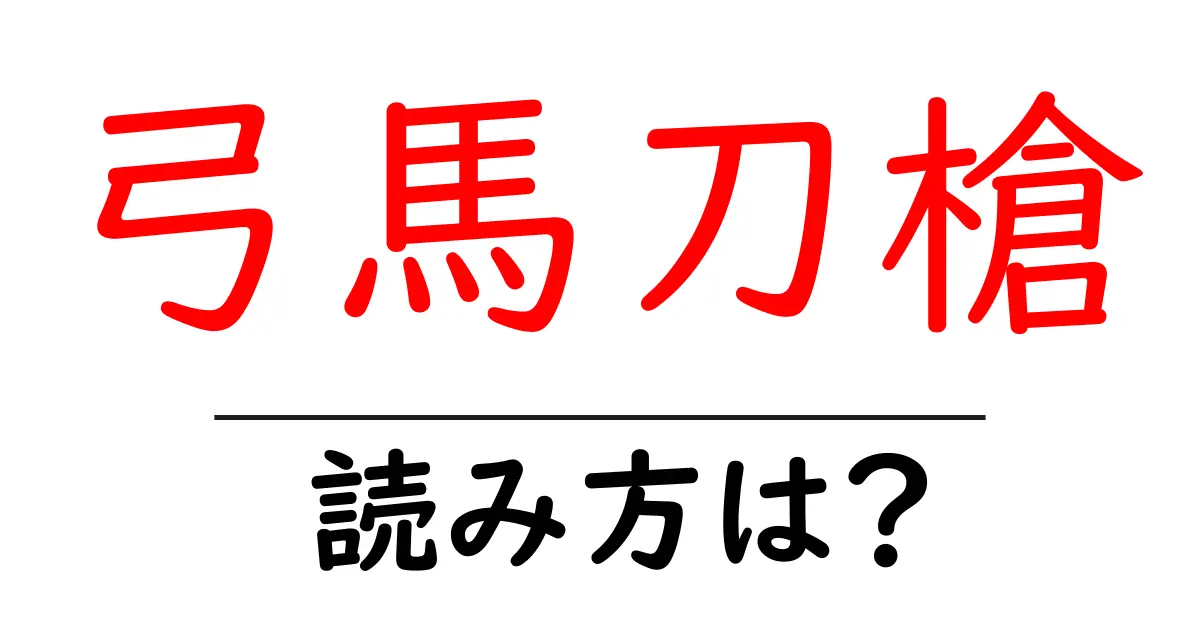

弓馬刀槍の読み方

- 弓馬刀槍

- きゅうばとうそう

「弓馬刀槍(きゅうばとうそう)」という四字熟語は、武器や武具を表す四つの漢字から成り立っています。まず、「弓(きゅう)」は弓矢を指し、射的活動に使われます。次に「馬(ば)」は馬そのもので、戦場での機動力を象徴しています。「刀(とう)」は日本の戦いにおいて重要な武器である刀剣を示し、最後に「槍(そう)」は槍を指します。これらの語の音読みを組み合わせることで、「きゅうばとうそう」となります。 音の面で詳しく見ると、最初の音「きゅう」は「弓」に由来し、長音で発音されることが特徴です。「馬」は「ば」と短く発音され、スムーズに次の「とう」に繋がります。「刀」は「とう」とも読まれ、音朗読においては一般的な読み方です。最後に来る「槍」は「そう」となり、やや発音が変わりますが、これも音読みの一部として自然に続きます。 このように、「弓馬刀槍」は、四つの異なる漢字の音を統合して成立しており、武力や戦争に関連する用語としての重要性を持っています。覚えやすい音のリズム感も特徴的で、多くの場合、戦闘や武士に関する文脈で利用されることが多いです。

「弓馬刀槍(きゅうばとうそう)」は、武器や戦いに関連する四字熟語で、主に武道や戦争に必要な道具を示す言葉です。具体的には、弓は弓矢、馬は騎馬、刀は刀剣、槍は槍を指します。これらは古代から中世にかけて、戦士たちが戦闘において使用してきた代表的な武器や乗り物であり、戦の技術や戦士の力量を象徴しています。 この言葉は一般的に、戦の準備や武士の資質、または武道の精神を表す際に使われることが多いです。弓馬刀槍を持つ者は、優れた戦士や武道家として、様々な戦闘に対応できる能力を指し示しています。要するに、この四字熟語は戦士の力量や武道の重要性を強調する意味合いを持っているのです。

- 戦国時代においては、弓馬刀槍の技術が勝敗を分けることが多かった。

- 彼は弓馬刀槍に秀でた武士として名を馳せていた。

- 兵器四天:武器を持ったさまざまな戦闘手段を表す。

- 武芸百般:さまざまな武道や武器に精通していること。

前の記事: « 弊衣破帽の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 強談威迫の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »