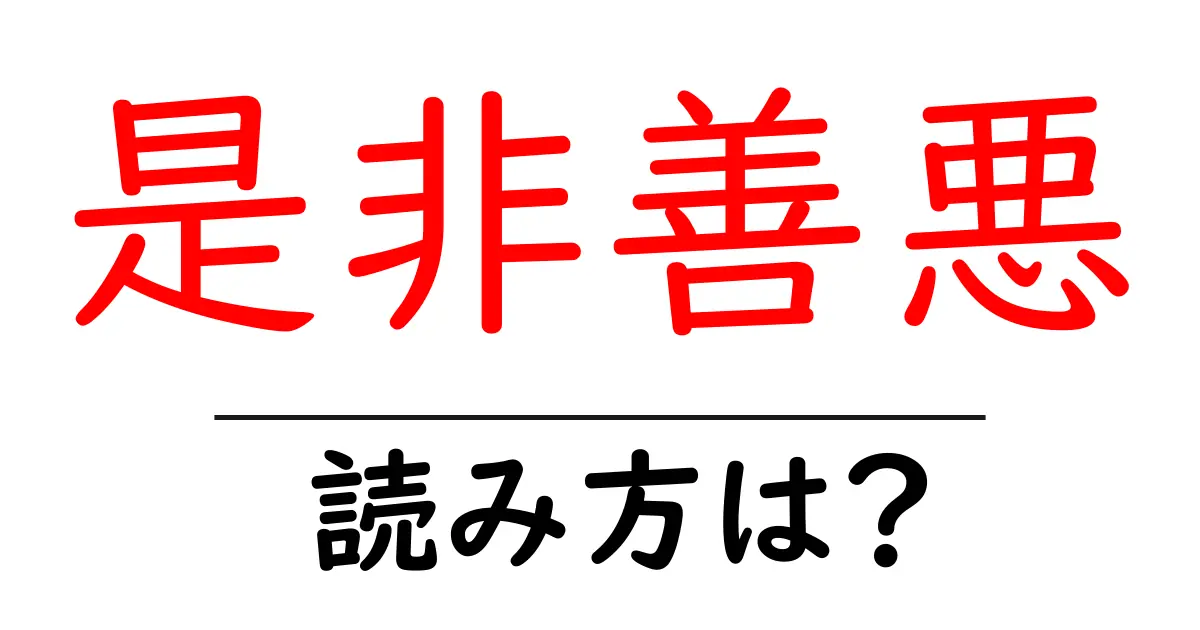

是非善悪の読み方

- 是非善悪

- ぜひぜんあく

「是非善悪(ぜひぜんあく)」という四字熟語は、それぞれの漢字に特有の読み方があることから、読み方を詳しく解説します。 まず、「是」ですが、この漢字は一般的に「ぜひ」という読み方をします。「是」は、物事の正しさや良し悪しを示し、肯定を表す意味合いも持っています。音読み(おんよみ)では「ゼ」となりますが、この熟語の中では訓読みが用いられています。 次に、「非」は「ひ」と音読みされるのが一般的ですが、熟語の中では「ぜひ」と連なることで「是非」となり、「是」との連用により、対比的な意味が強調されます。ここで、「是非」は「良いことと悪いこと」を一緒に指し示す表現とも解釈され、言葉の意義が増す役割を果たします。 次に、「善」は「ぜん」と音読みし、意味としては「良いこと」や「道理にかなったこと」を指します。この漢字も他の熟語や文中での用法においては、しばしば音読みで使われます。 最後に、「悪」は「あく」と読みます。この漢字も音読みで使われることが一般的です。「悪」という漢字には、悪いことや不正を意味するニュアンスがあります。 このように、それぞれの漢字は音読み、訓読みの使い分けがあり、特にこの熟語においては、訓読みと音読みが組み合わさることで意味が形成されています。したがって、「是非善悪(ぜひぜんあく)」の全体を通して、読み方と内容が密接に結びついているのです。

「是非善悪(ぜひぜんあく)」は、物事の正しいことと間違っていること、または良いことと悪いことを判断することを指す四字熟語です。この言葉は、倫理的または道徳的な判断を行う際に用いられます。具体的には、ある行動や事象について、その良し悪しをしっかりと考え、適切な評価を下すことが求められます。 この言葉は、日常生活の中での意思決定や、ビジネスシーン、教育現場など様々な場面において重要です。自分や他人の行動について「是非」を考え、正しい行いを促すために使われることが多いです。例えば、倫理的な問題に直面した時に「この行為は是非善悪を考慮してご判断ください」と言うことで、相手に道徳的な評価を促すことができます。 このように、「是非善悪」はただの二分法ではなく、より深い考察や内面的な判断を必要とする言葉であり、私たちが日々直面する選択や決断において重要な概念となります。

- この問題については是非善悪を考慮する必要があります。

- 法律の解釈においては是非善悪をしっかり判断することが求められます。

- 正邪:善と悪、正しいことと間違ったことを指す言葉。

- 善悪有無:善と悪の有無を問題にすること。

前の記事: « 春蘭秋菊の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 暴虎馮河の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »