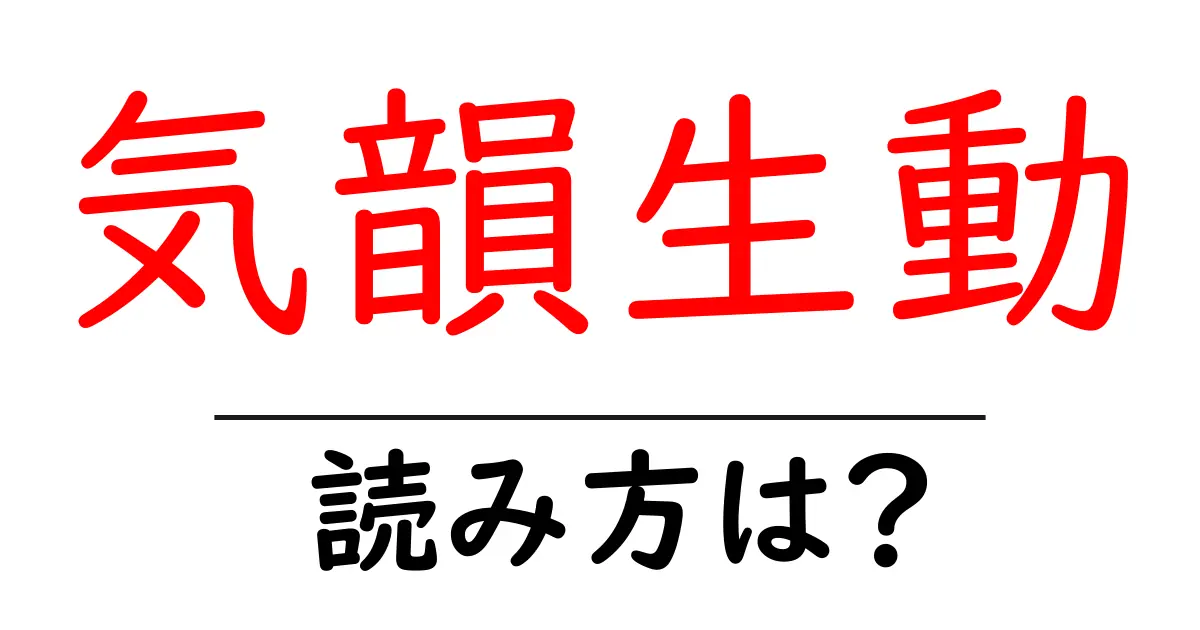

気韻生動の読み方

- 気韻生動

- きいんせいどう

「気韻生動(きいんせいどう)」という四字熟語の読み方について詳しく解説いたします。「気韻生動」とは、漢字から成り立つ言葉であり、各漢字の読み方は次のようになります。 1. **気(き)**:この漢字は「気」とも読みますが、ここでは「き」と発音します。一般的には「気分」や「気持ち」など、精神や雰囲気を表す際に使われます。 2. **韻(いん)**:この漢字は通常「いん」と読みます。「韻」は音やリズム、詩的な響きを表す言葉で、日本語の詩や歌にも関連しています。 3. **生(せい)**:ここでは「せい」と読みます。「生」は多くの場合「せい」または「しょう」と読まれ、「生きる」や「生まれる」といった意味を持つ漢字です。 4. **動(どう)**:この漢字も「どう」と読みます。「動」は「動く」や「活動する」といった意味合いを持つ言葉で、動作や変化を表現します。 以上のように、四字熟語「気韻生動」はそれぞれの漢字の音読みを組み合わせて「きいんせいどう」となります。この熟語は、主に何かが生き生きとし、動的であるさまを表現する際に用いられることが多いです。読み方について知ることは、日本語の理解を深める上で非常に重要です。字の成り立ちや漢字の意味を考慮しながら、正しく読み解いていただければと思います。

「気韻生動(きいんせいどう)」とは、特に芸術や文学、あるいは表現において、気持ちや雰囲気が生き生きと感じられ、その作品に生命感が宿っている様子を表す四字熟語です。この言葉は、作品の中に作者の卓越した技術や感情が込められていることを示すもので、観る者や聴く者に強い印象を与えることが求められます。特に、絵画や詩、音楽など、創造的な表現において「気韻」が重要視されることが多く、作品が持つ独特の雰囲気や感情を感じ取る力を意味するのです。 この四字熟語の構成を見てみると、「気韻」は風味や趣、または独特の雰囲気を表し、「生動」は生命感を持って動いていることを意味します。つまり、「気韻生動」とは、芸術作品がただの静止した形ではなく、まるで生きているかのように動き、鑑賞者に深い感動を与えている状態を指します。この表現を使うことで、作品の独自性や強いメッセージ性が強調されるため、評価や批評の際によく用いられます。

- 彼の絵画は気韻生動であり、見る人すべてを魅了する。

- この詩は気韻生動の作風で、作者の深い感情が表現されている。

- 生動流麗:活き活きとした動きと、流れるような美しさを表現すること。

- 空気動魅:風に乗って、魅力を発散することを意味する。

前の記事: « 毀誉褒貶の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 永劫不変の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »