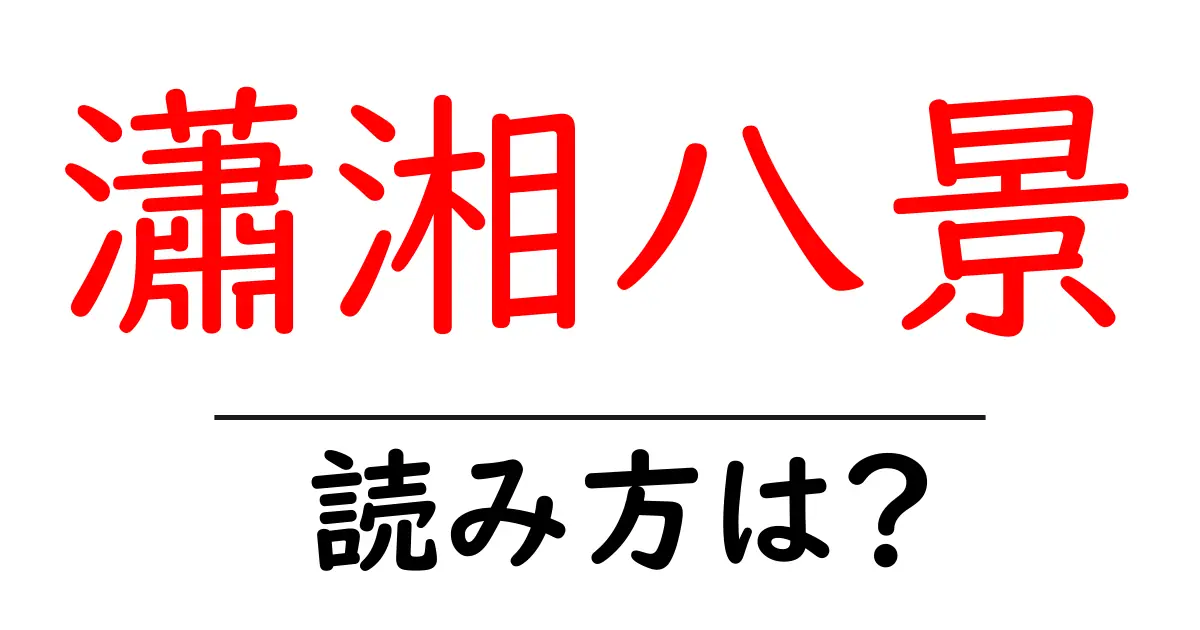

瀟湘八景の読み方

- 瀟湘八景

- しょうしょうはっけい

「瀟湘八景(しょうしょうはっけい)」は、日本語の四字熟語の一つで、特に地名に由来した言葉です。この熟語は、漢字の読み方において、二つの部分に分かれています。 まず、「瀟湘」の部分について解説します。「瀟」は「しょう」と読み、「湘」は「しょう」と同じ読みを持っています。この二つの漢字は、中国の湘江(しょうこう)を指しており、悠然と流れる川の風景を表しています。両方の漢字を合わせて「しょうしょう」と読むことになり、流域の風光明媚な景色を象徴しています。 次に「八景」の部分です。「八」は「はち」と読み、「景」は「けい」と読みます。「八景」は、特に美しい八つの景色を指す言葉です。この部分は「はっけい」と一緒に読むことで、全体の熟語としてのリズムを作り出します。 このように「瀟湘八景」を音に出して読む際には、「しょうしょうはっけい」となります。「四字熟語」という形式により、読み方のリズムと響きが調和し、さらに意味が強調されるのです。この言葉は、文学や詩においてもよく使われ、歴史的な背景を持つ表現でもあります。

「瀟湘八景(しょうしょうはっけい)」は、中国湖南省の瀟水と湘江の周辺に広がる美しい景観を指す言葉です。この四字熟語は、特に古代中国において風景画や詩に多く描かれた八つの代表的な風景を指し、各場所には独自の趣や美しさがあります。一般的には、瀟湘八景は以下の八つの景観で構成されています: 1. 濁水渓の石(ちょくすいけいのいし) 2. 白草坪の月(はくそうへいのつき) 3. 湘江の日(しょうこうのひ) 4. 瀟水の夕(しょうすいのゆう) 5. 甑山の雲(そうざんのくも) 6. 明月の峡(めいげつのきょう) 7. 山水の鳥(さんすいのとり) 8. 鴛鴦の夢(おしどりのゆめ) これらの景観は、古代の文人たちに深く愛され、多くの詩や絵画の題材となりました。特に、中国の文化や自然を通じて、日本や他の国々にも影響を与える存在となっています。「瀟湘八景」は、ただの風景だけでなく、それぞれの景観には詩情や情緒が込められており、見る人々に感動を与える重要な文化的象徴となっています。

- 観光客は、瀟湘八景を訪れ、その美しい風景に感銘を受けました。

- 瀟湘八景は古代から詩歌に詠まれ、多くの人々に愛されています。

- 山水画楼:自然の美しさを表現した景色を指す言葉。

- 三山五岳:特に美しい山や歓楽を楽しむ場所を指す四字熟語。

前の記事: « 溶溶漾漾の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 炉辺談話の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »