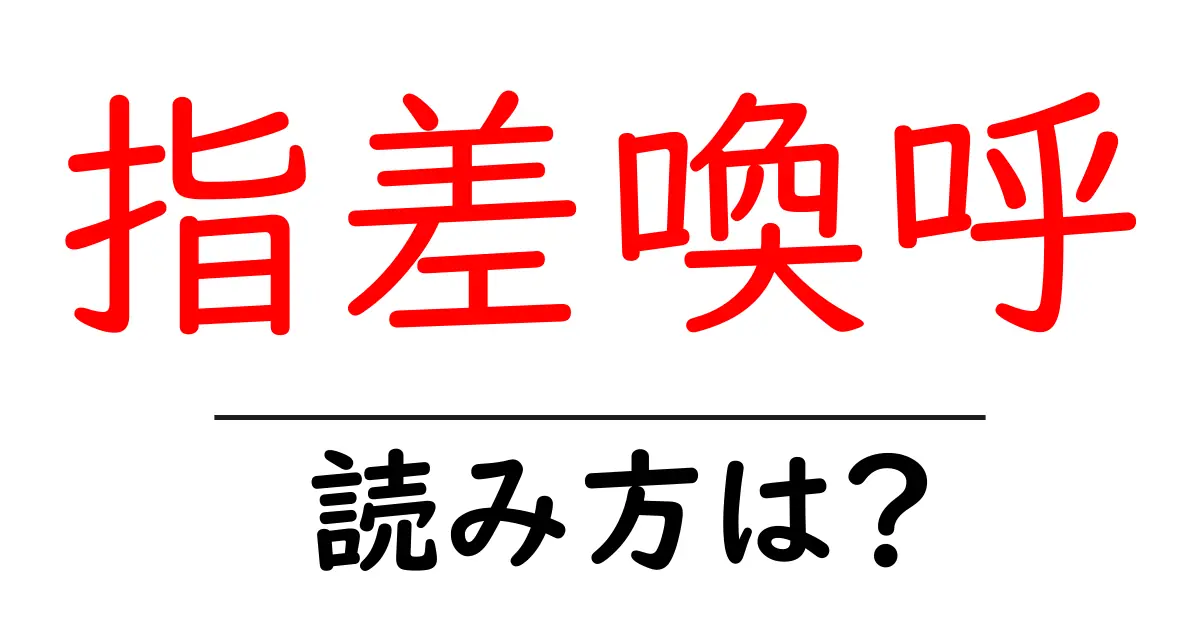

指差喚呼の読み方

- 指差喚呼

- しさかんこ

「指差喚呼(しさかんこ)」という四字熟語は、漢字の読み方とその成り立ちに特徴があります。この熟語は、2つの部分に分けられます。「指差(しさ)」と「喚呼(かんこ)」です。 まず、「指差」の部分について説明します。「指」は「指す」とも読み、手の指で何かを示すという意味があります。「差」という字は「差す」「指差す」といった形で使われます。この部分は「指差す」という行為を表し、「しさ」と読みます。 次に「喚呼」の部分です。「喚」と「呼」はどちらも声を出すことを意味します。「喚」は「喚く」つまり大きな声で呼ぶことを指し、「呼」は「呼ぶ」と同じ意味で使用されます。この部分の読み方は「かんこ」であり、ここでも「声を出す」行為を表します。 したがって、「指差喚呼」は「指を指して呼ぶ」という意味合いから派生した四字熟語ですが、それぞれの漢字の読み方「しさ」と「かんこ」を組み合わせることで、一つの熟語が形成されています。このように、四字熟語の各部分が何を表すのかを知ることで、読み方がどのように成り立っているのかが理解しやすくなります。

指差喚呼(しさかんこ)とは、何かを指差しながら注意を喚起したり、確認を行ったりする行為を指す四字熟語です。この言葉は、主に職場や学校などでの安全確認や注意喚起、コミュニケーションの手段として用いられます。たとえば、工事現場や運転中の安全確認で、指を使って具体的な物や場所を示し、その上で声を出して確認することで、ミスを防ぐ効果があります。指差喚呼は、視覚と聴覚の両方を使って注意を促すことから、特に注意が必要な場面で重要な手法とされています。

- 授業中に先生が指示した内容を生徒たちが指差喚呼して確認した。

- 作業現場では、作業員が安全確認のために指差喚呼を行っている。

- 指差確認:物や場所を指差して確認する行為。

- 声出し確認:声を出して確認する行為。

前の記事: « 才色兼備の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 挙国一致の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »